Amorce (munition) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Histoire du mot

Dans le domaine pyrotechnique et des munitions, le nom d'amorce semble avoir d'abord été donné à la poudre qu'on mettait dans le bassinet des arme à feu, ou qui initiaient la mise à feu des fusées, ou des pétards (Dictionnaire de L'Académie française, dans sa première édition de 1694), la corne servant d'entonnoir pour verser la poudre était dite "corne d'amorce".

En 1832, le dictionnaire précise que l'amorce désigne tant le « grain de poudre fulminante » qui fait « partir » une arme à piston, ou d'artillerie « en détonant par la percussion » que « le pulvérin qu'on met dans le bassinet d'un fusil, d'un pistolet, ou sur la lumière d'une bouche à feu, ou à des fusées, des pétards, etc., pour y faire prendre feu. »

En 1932, la définition pyrotechnique du mot pour l'Académie française est simplifiée : l'amorce désigne la matière explosive servant à communiquer le feu à la charge d'un canon, d'un fusil, d'une mine, etc.

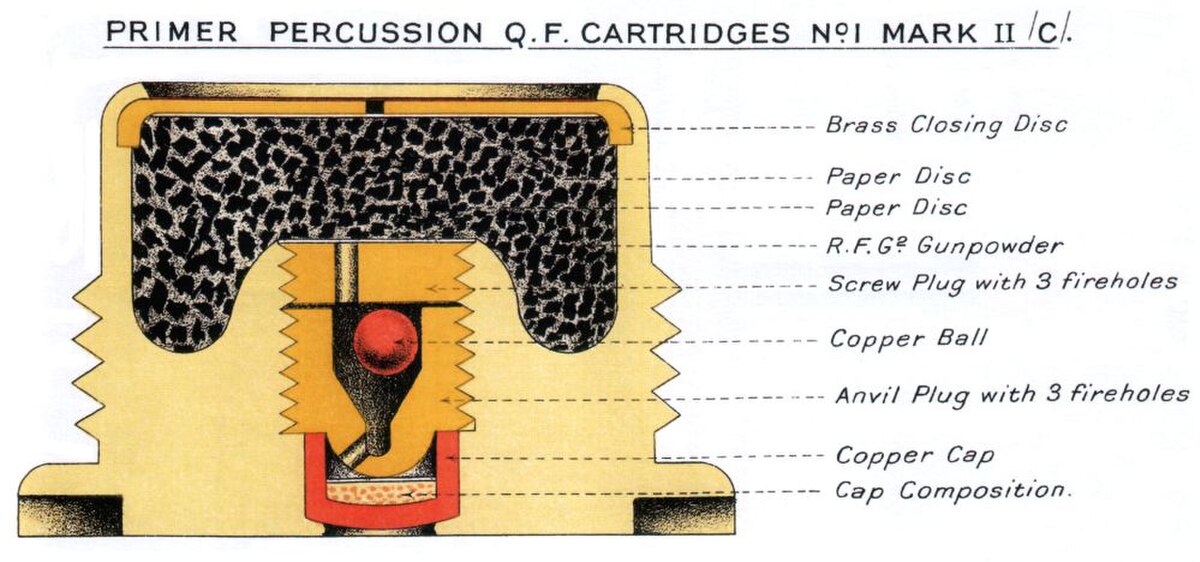

L'amorce est, dans une munition ou dans un système pyrotechnique destiné à exploser, la partie qui va initier l'inflammation de la poudre, destinée à propulser la balle, l'obus ou à initier la réaction explosive.

Toxicologie

Hormis la poudre à canon d'abord utilisée, la plupart des corps chimiques qui ont été utilisés pour produire les amorces depuis le XIXe siècle sont polluants, non biodégradables et très toxiques et éco-toxique.

Les tireurs qui respirent la vapeur dégagée au coup de feu sont exposés à l'inhalation de faibles quantité de vapeur de ces produits (mercure, plomb, etc.). Le mercure est le seul métal liquide et qui passe en phase vapeur à température ambiante. C’est-à-dire qu'on le respire après l'explosion d'une amorce, mais que du mercure pourrait être émis dans l'air suite à la dégradation du fulminate de mercure des munitions perdues dans l'environnement ou immergées. Son temps de résidence moyen dans l'atmosphère a été estimé à 11 jours.

Les travailleurs des usines d'armement ou de production de mercure et/ou de fulminate ont été exposés au mercure, notamment lors des accidents ou incidents de fabrication. Des populations civiles importantes y ont été exposées durant les guerres mondiales, mais aussi lors de catastrophes telles qu'explosions de trains de munition (en Allemagne) ou de dépôts de munition souvent très violentes (ex: cas du dépôt de munition des dix-huit ponts à Lille, qui a soufflé toute une partie de la ville, avec une violence comparable à l'accident d'AZF à Toulouse).

Il est plausible que les métiers exigeant un entraînement fréquent au tir en salle (police, armée, etc) aient exposé ceux qui les pratiquaient dans de mauvaises conditions à une intoxication chronique au mercure, de même pour les pratiquants de tir sportifs et ball-trap avant que le fulminate de mercure ait été remplacé par d'autres composés, moins toxiques mais néanmoins toxiques et éco-toxiques (azoture de plomb par exemple).

On connaissait le risque de saturnisme dans ces cas (qui a justifié des rotations des entraîneurs, une aération minimale des stands de tir, etc.), mais il semble qu'on ait omis de rechercher d'éventuels problèmes de santé induits par le mercure inhalé sous forme de vapeur (intoxication bien plus efficace que par ingestion de mercure liquide).

Durant la Première Guerre mondiale, les soldats sur le front ont respiré des quantités significatives et importantes de mercure provenant du fulminate de mercure des amorces des balles et surtout des obus, tirés par centaines de millions dans l'ancienne zone rouge du nord de la France notamment. À raison de 2 g de fulminate de mercure par amorce (soit environ 1 g de mercure pur) et de deux amorces par obus + douille, on peut estimer que 90 tonnes de mercure ont pollué les masses d’air et le sol et l’eau sur le seul secteur de la Bataille de Verdun. Or, dans un contexte ou le mercure est "lessivable" et pourrait être virtuellement inerté dans le sol profond, dispersé ou en quelque sorte dilué (sachant qu'il n'est pas dégradable et qu'il est très facilement reconcentré par les organismes vivant après avoir été transformés en méthyl-mercure par les bactéries), on admet généralement qu'un gramme de mercure pollue 1 m³ de sol pour au moins 100 ans, ou 100 m³ pour un an.

Il ne semble pas y avoir eu d'évaluation rétrospective des émissions de mercure dans les différents compartiments de la biosphère à cette époque, suite à la guerre. Ce n'est que récemment qu'on a commencé à évoquer la possible contribution du mercure, du plomb de l'arsenic ou d'autres toxiques massivement présents dans les munitions comme cause possible de certains troubles physiologiques et psychologiques éprouvés par de nombreux soldats en 1914-1918 et dans les décennies qui ont suivi.

On peut craindre que la faune soit localement contaminée par le mercure qui finira par fuir des amorces des munitions-non explosées. De même est il probable que lors d'incendies de forêts touchant des zones riches en munitions enfouies, du mercure et d'autres toxiques soit contenu dans les fumées.