Conductivité thermique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Mesure

État stationnaire

Le principe de la détermination de la conductivité thermique d’un matériau repose sur le lien entre le flux de chaleur qui traverse ce matériau et le gradient de température qu’il génère. Il est illustré sur la figure suivante :

L’une des extrémités de l’échantillon de section A est fixée à un doigt froid (bain thermique) dont le rôle est d'évacuer le flux thermique traversant l'échantillon, et l’extrémité opposée à une chaufferette dissipant dans l’échantillon une puissance électrique Q obtenue par effet Joule, de manière à produire un gradient thermique suivant la longueur de l’échantillon. Des thermocouples séparés par une distance L mesurent la différence de température dT le long de l’échantillon. Un troisième thermocouple, calibré, est également fixé à l’échantillon pour déterminer sa température moyenne (la température de mesure). La conductivité thermique est alors donnée par :

Si dT n’est pas trop important (de l'ordre de 1 °C), la conductivité thermique mesurée est celle correspondant à la température moyenne mesurée par le troisième thermocouple. Le principe de la mesure repose alors sur l’hypothèse que la totalité du flux de chaleur passe par l’échantillon. La précision de la mesure dépend donc de la capacité à éliminer les pertes thermiques, que ce soit par conduction thermique par les fils, convection par le gaz résiduel, radiation par les surfaces de l’échantillon ou pertes dans la chaufferette : la mesure s'effectue donc dans des conditions adiabatiques. Pour assurer la meilleure précision possible, l’échantillon dont on souhaite mesurer la conductivité thermique est donc placé dans une chambre de mesure sous vide (pour minimiser la convection). Cette chambre est elle-même enveloppée dans plusieurs boucliers thermiques dont la température est régulée (afin de minimiser les effets radiatifs). Enfin, les fils des thermocouples sont choisis de manière à conduire le moins possible la chaleur.

Etant donné qu’il est d'autant plus difficile de minimiser les pertes thermiques que la température augmente, cette technique ne permet la mesure de la conductivité thermique qu’à des températures inférieures à la température ambiante (de 2 kelvins à 200 kelvins sans difficultés, et jusqu’à 300 kelvins (27 °C) pour les meilleurs appareils de mesure).

Méthode dite « Laser Flash »

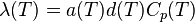

Pour les températures supérieures à la température ambiante, il devient de plus en plus difficile d’éliminer ou de tenir compte des pertes thermiques par radiation (conditions adiabatiques), et l’utilisation de la technique à l’état stationnaire présentée ci-dessus n’est pas recommandée. Une solution est de mesurer la diffusivité thermique en lieu et place de la conductivité thermique. Ces deux grandeurs sont en effet liées par la relation :

où

-

- λ(T) est la conductivité thermique en mW.cm-1.K-1

- a(T) est la diffusivité thermique en cm2.s-1

- d(T) est la masse spécifique en g.cm-3

- Cp(T) est la chaleur spécifique en J.g-1.K-1

Si l’on suppose que la masse spécifique ne varie pas avec la température, il suffit de mesurer la diffusivité thermique et la chaleur spécifique pour obtenir une mesure de la conductivité thermique à haute température.

La figure suivante schématise l’appareillage utilisé pour la mesure de conductivité thermique par la méthode dite « laser flash » :

Un échantillon cylindrique dont l’épaisseur d est nettement plus faible que son diamètre est placé dans un porte-échantillon qui se trouve à l’intérieur d’un four maintenu à température constante. Une de ses faces est illuminée par des pulses (de l’ordre de la milliseconde) émis par un laser, ce qui assure un chauffage uniforme de la face avant. La température de la face arrière est mesurée, en fonction du temps, à l’aide d’un capteur de mesure infrarouge. En l’absence de pertes thermiques de l’échantillon, la température devrait augmenter de manière monotone. Dans une situation réelle, l’enregistreur mesurera un pic de température suivi d’un retour à la température du four. Le temps t nécessaire pour que la face arrière atteigne la moitié de la température de pic (par rapport à la température du four), permet de déterminer la diffusivité thermique suivant :

Il est alors possible de calculer la conductivité thermique grâce à la masse spécifique et la chaleur spécifique.

La difficulté de cette technique réside dans le choix des paramètres de mesure optimums (puissance du laser et épaisseur de l'échantillon).