Copernicium - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Synthèse

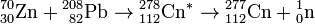

Le copernicium a été synthétisé pour la première fois le 9 février 1996, à Darmstadt, en Allemagne, au GSI (Gesellschaft für Schwerionenforschung). Il a été obtenu en bombardant une cible de plomb 208 avec des ions de zinc 70, lors d'une expérience où un seul atome a été produit :

-

Le GSI a confirmé ses résultats en mai 2000 avec la synthèse d'un second atome de 277Cn.

L'expérience a été reproduite en 2004 au RIKEN et se solda par la synthèse de deux nouveaux atomes, confirmant les données expérimentales recueillies en Allemagne.

L'état de l'art en matière de production d'isotopes de copernicium peut être résumé par le tableau suivant :

-

Ion Cible Isotope Statut de l'expérience 70Zn 208Pb 278Cn Succès 50Ti 232Th 282Cn Réaction non tentée 48Ca 238U 286Cn Succès 40Ar 244Pu 284Cn Réaction non tentée 36S 248Cm 284Cn Réaction non tentée 30Si 249Cf 279Cn Réaction non tentée

Données actuelles

D'après une conférence de presse de l'Institut Paul Scherrer (PSI), en mai 2006, les expériences menées sur le copernicium semblent confirmer qu'il serait chimiquement dans la colonne du mercure et, par certains aspects, intermédiaire avec un gaz rare comme le radon. Ce résultat résulte néanmoins de l'étude de seulement deux atomes de 283Cn, obtenus par fusion d'un ion calcium 48 accéléré sur une cible de plutonium 242 ; on a ainsi pu observer un temps de demi-vie d'environ 4 s. Trois autres atomes de 283Cn ont également été étudiés au PSI en 2007, confirmant les résultats de l'année précédente en faisant du copernicium un homologue plus volatil du mercure.