Cratère d'impact - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Vocabulaire associé aux impacts

L’étude des cratères générés par des impacts météoritiques nécessite l’utilisation d’un vocabulaire et de définitions propres à bien décrire leurs caractéristiques géométriques.

En 1998, puis en 2004, des scientifiques ont posé les définitions principales qui décrivent les divers paramètres et formes des cratères d'impact. Ils encouragent fortement les personnes étudiant les impacts à employer la même terminologie. En 2005, une partie de ces auteurs a réalisé un programme de calcul des effets d’un impact apportant quelques retouches à ces définitions et en ajoutant de nouvelles. Ces définitions sont reproduites ici.

Terminologie officielle

Les définitions (en gras) sont apportées dans le texte décrivant les différentes étapes de la formation du cratère. La traduction anglaise est mentionnée en italiques pour aider à la lecture des publications scientifiques souvent écrites dans cette langue.

Définitions des termes

Lorsque la météorite arrive au sol, elle y pénètre rapidement en se vaporisant sous l’énorme énergie de l’impact. Le sol se comporte comme une matière élastique – à sa mesure – et s’enfonce profondément, tout en se vaporisant et en se fracturant. Au bout de quelques secondes, le trou parvient à sa dimension maximale, c'est le cratère transitoire (transient crater).

Ensuite, le sol reprend sa place, c'est le rebond (rebound). Il ne reste à la fin qu’un cratère final (final crater) dont la forme dépend du volume de sous-sol vaporisé et éjecté, de la compression résiduelle dans les roches, de la puissance du rebond, et des glissements de terrains et éboulements des parois et des retombées. Le cratère final mettra quelques semaines ou mois à se stabiliser avant que l’érosion ne l’entame.

C'est l'angle avec lequel la météorite percute le sol qui influe sur la circularité du cratère, et non la forme de la météorite. Plus l'angle est rasant, plus le cratère sera allongé, mais c'est en dessous d'un angle de 45° que l'allongement sera notable.

Aujourd’hui, la plupart des grands cratères ne sont visibles que sous leur forme érodée et l'on ne peut mesurer qu’un cratère apparent (apparent crater) dont la forme est plus ou moins visible selon le degré de l’érosion, des recharges en sédiments ou des mouvements du sous-sol.

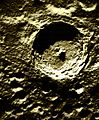

Lors du rebond, et quand la taille du cratère est suffisante, le centre se soulève plus que les alentours, un peu comme une goutte d'eau. Il se forme un soulèvement central (central uplift) plus ou moins important qui peut remonter plus haut que le fond du cratère. Il se forme alors un pic central (central peak) plus ou moins prononcé.

| Simulation en laboratoire d'un cratère d'impact | cratère simple |

cratère complexe à pic central | |

Les cratères présentant un pic central sont appelés des cratères complexes (complex crater) en opposition aux cratères simples (simple crater) qui n'en possèdent pas. En pratique, sur Terre, les cratères dont le diamètre final fait de moins de 3,2 kilomètres sont simples, au delà, ils sont complexes (ce qui correspond à un diamètre transitoire d’environ 2,6 kilomètres).

La transition entre cratère simple et cratère complexe ne se fait pas brutalement. Entre le cratère simple dont la cavité est en forme de bol et le cratère complexe avec pic central, on trouve le cratère de transition (transition crater) dont la forme ressemble à un bol à fond plat.

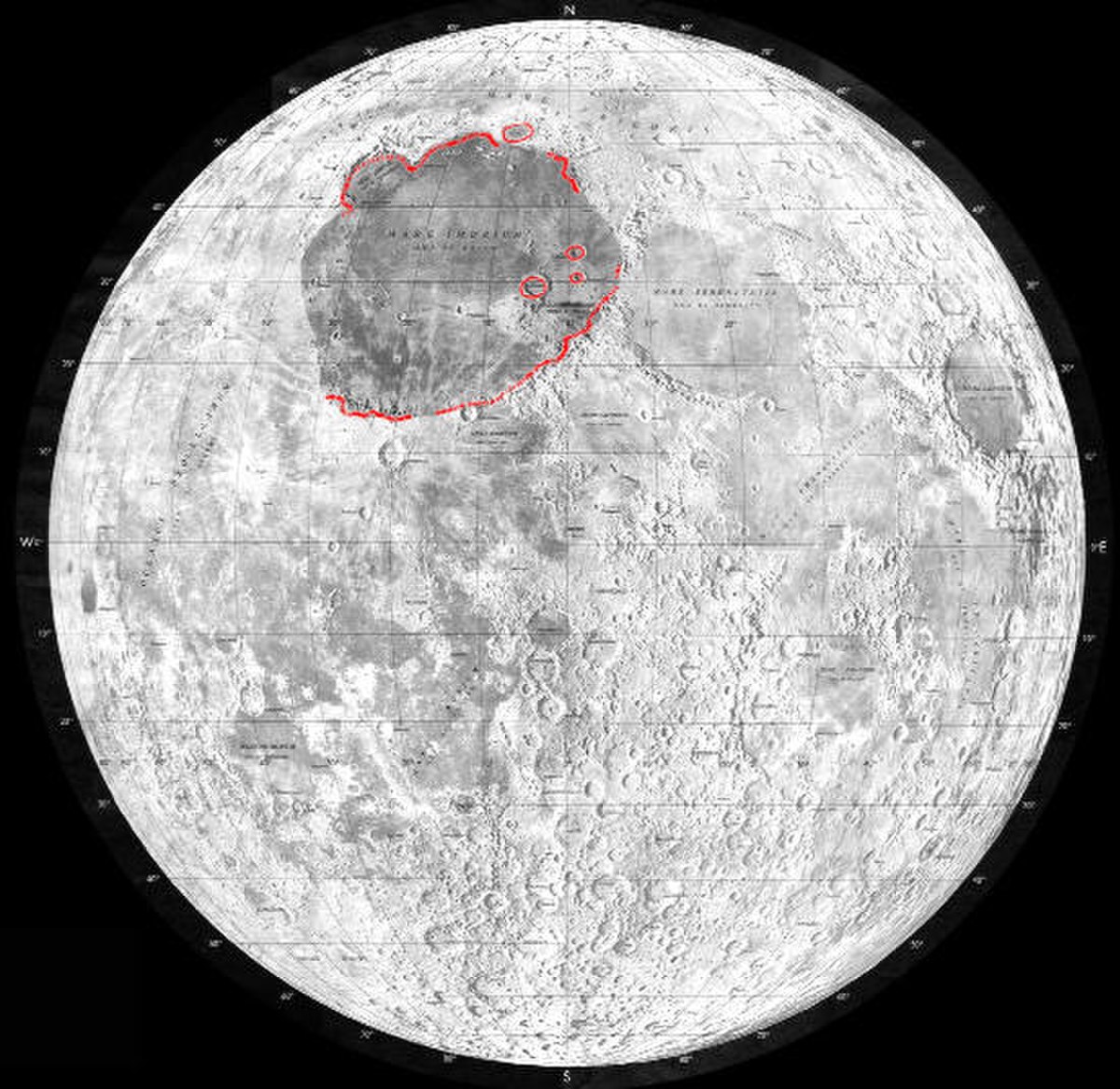

Dans les très gros impacts, le pic central peut s’élever au-delà de sa hauteur de stabilité et retomber à nouveau, créant de fait un cratère à anneaux multiples (multi-ring crater) qui est une forme de cratère complexe. Le pic central est remplacé par une structure annulaire centrale plus ou moins prononcée, l'anneau central (peak ring).

Lorsque la météorite est suffisamment grosse pour percer la croûte et provoquer des épanchements magmatiques, on parle de bassin (basin) et non plus de cratère.