Équilibre ponctué - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La théorie des Équilibres ponctués est un développement de la théorie de l'évolution proposée par deux paléontologues américains, Stephen Jay Gould et Niles Eldredge. Elle postule que l'évolution comprend de longues périodes d'équilibre ponctuées de brèves périodes de changements importants comme la spéciation ou les extinctions. Développée aussi par John Sepkoski, elle décrit l'évolution de la vie sur Terre sur un modèle accordant le darwinisme avec les hiatus fossilifères et avec les traces de grands bouleversements environnementaux passés que le gradualisme phylétique n'expliquait pas. La découverte des effets de HSP90 est compatible avec cette théorie.

Apparition et contenu de la théorie

La théorie des équilibres ponctués a été présentée pour la première fois par Niles Eldredge et Stephen Jay Gould en 1972, dans un article intitulé : Punctuated equilibrium : an alternative to phyletic gradualism dans l'ouvrage collectif Models in Paleobiology. La théorie fut initialement très critiquée mais finit par emporter l'adhésion d'une majorité de paléontologues.

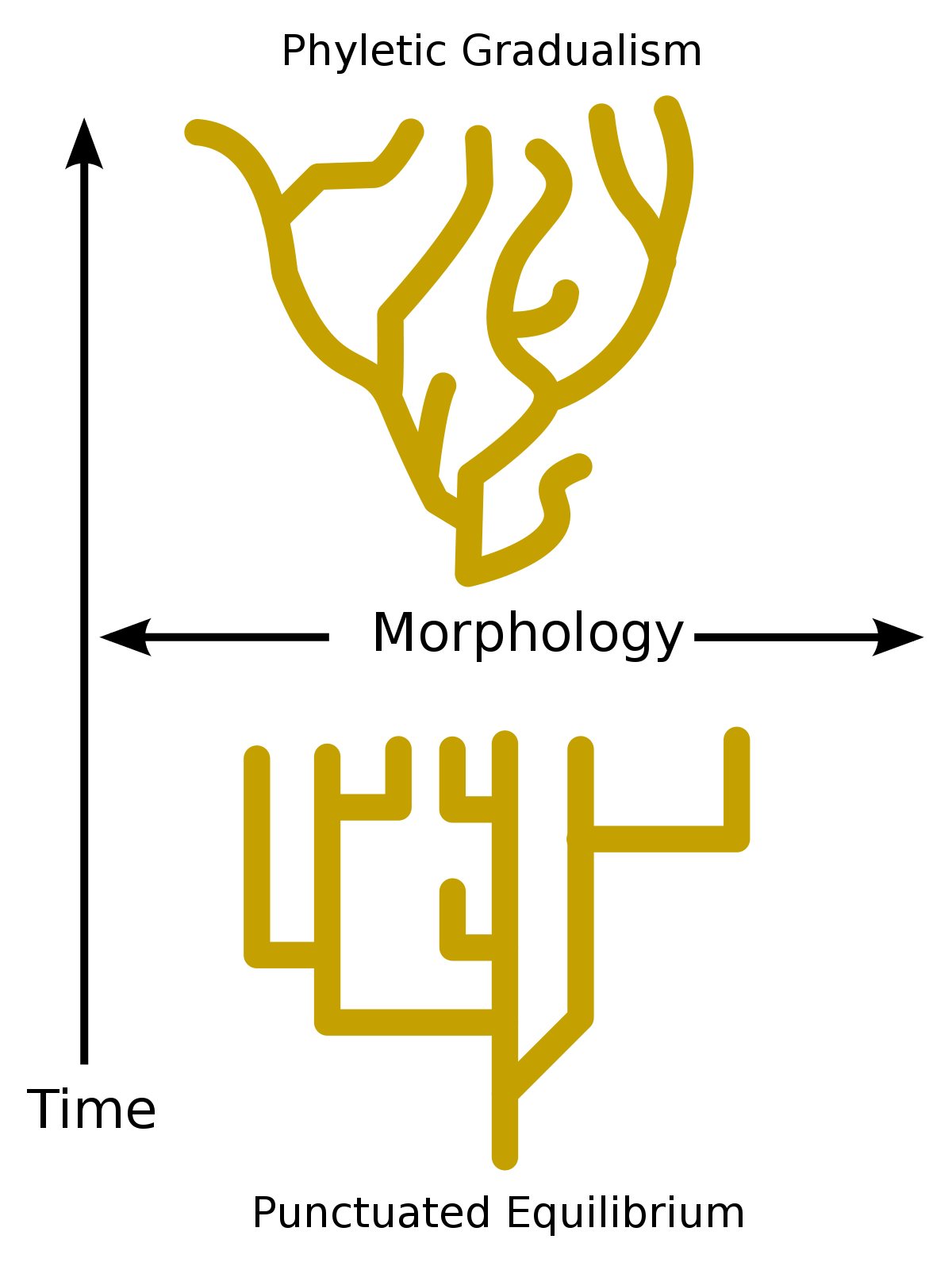

Gould et Eldredge ont présenté leur théorie comme une alternative au « gradualisme phylétique », l'un des postulats de la théorie de l'évolution alors en vigueur (connue sous le nom de « Théorie Synthétique de l'Évolution » et issue du néo-darwinisme). Selon cette théorie, l'évolution morphologique des espèces se produirait par modifications très lentes et continues d'une même population au cours du temps par le jeu des mutations et de la sélection naturelle.

Toutefois il semble que bien avant Niles Eldredge et Stephen Jay Gould, Charles Darwin lui-même puisse être considéré comme un précurseur de la théorie des équilibres ponctués. Comme le fait remarquer Patrick Tort dans une note (page 89) de son livre Darwin et le Darwinisme (Que sais-Je ?, PUF), la lecture attentive de l'Origine des espèces « ...paraît relativiser beaucoup la nouveauté revendiquée par le modèle des équilibres ponctués ».

Voici le passage concerné :

« J'ai essayé de démontrer que nos archives géologiques sont extrêmement incomplètes ; qu'une très petite partie du globe seulement a été géologiquement explorée avec soin ; que certaines classes d'êtres organisés ont seules été conservées en abondance à l'état fossile ; que le nombre des espèces et des individus qui en font partie conservés dans nos musées n'est absolument rien en comparaison du nombre des générations qui ont dû exister pendant la durée d'une seule formation ; que l'accumulation de dépôts riches en espèces fossiles diverses, et assez épais pour résister aux dégradations ultérieures, n'étant guère possible que pendant des périodes d'affaissement du sol, d'énormes espaces de temps ont dû s'écouler dans l'intervalle de plusieurs périodes successives ; qu'il y a probablement eu plus d'extinctions pendant les périodes d'affaissement et plus de variations pendant celles de soulèvement, en faisant remarquer que ces dernières périodes étant moins favorables à la conservation des fossiles, le nombre des formes conservées a dû être moins considérable ; que chaque formation n'a pas été déposée d'une manière continue ; que la durée de chacune d'elles a été probablement plus courte que la durée moyenne des formes spécifiques ; que les migrations ont joué un rôle important dans la première apparition de formes nouvelles dans chaque zone et dans chaque formation ; que les espèces répandues sont celles qui ont dû varier le plus fréquemment, et, par conséquent, celles qui ont dû donner naissance au plus grand nombre d'espèces nouvelles ; que les variétés ont été d'abord locales ; « et enfin que, bien que chaque espèce ait dû parcourir de nombreuses phases de transition, il est probable que les périodes pendant lesquelles elle a subi des modifications, bien que longues, si on les estime en années, ont dû être courtes, comparées à celles pendant lesquelles chacune d'elle est restée sans modifications. » »

— Début du chapitre 11 de l'Origine des espèces.