Grippe de 1918 - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le virus de 1918

Les caractéristiques génétiques du virus ont pu être établies grâce à la conservation de tissus prélevés au cours d'autopsies récentes sur des cadavres inuits et norvégiens conservés dans le pergélisol (sol gelé des pays nordiques). Ce virus est une grippe H1N1.

- Virus père, souche inconnue : virus de grippe source, à forte contagiosité mais à virulence normale qui, par mutation, donna le virus de la grippe espagnole. Le virus père ne fut identifié et suivi rigoureusement qu'à partir d'avril, et jusqu'à juin 1918, alors qu'il sévit probablement dès l'hiver 1917-1918 en Chine.

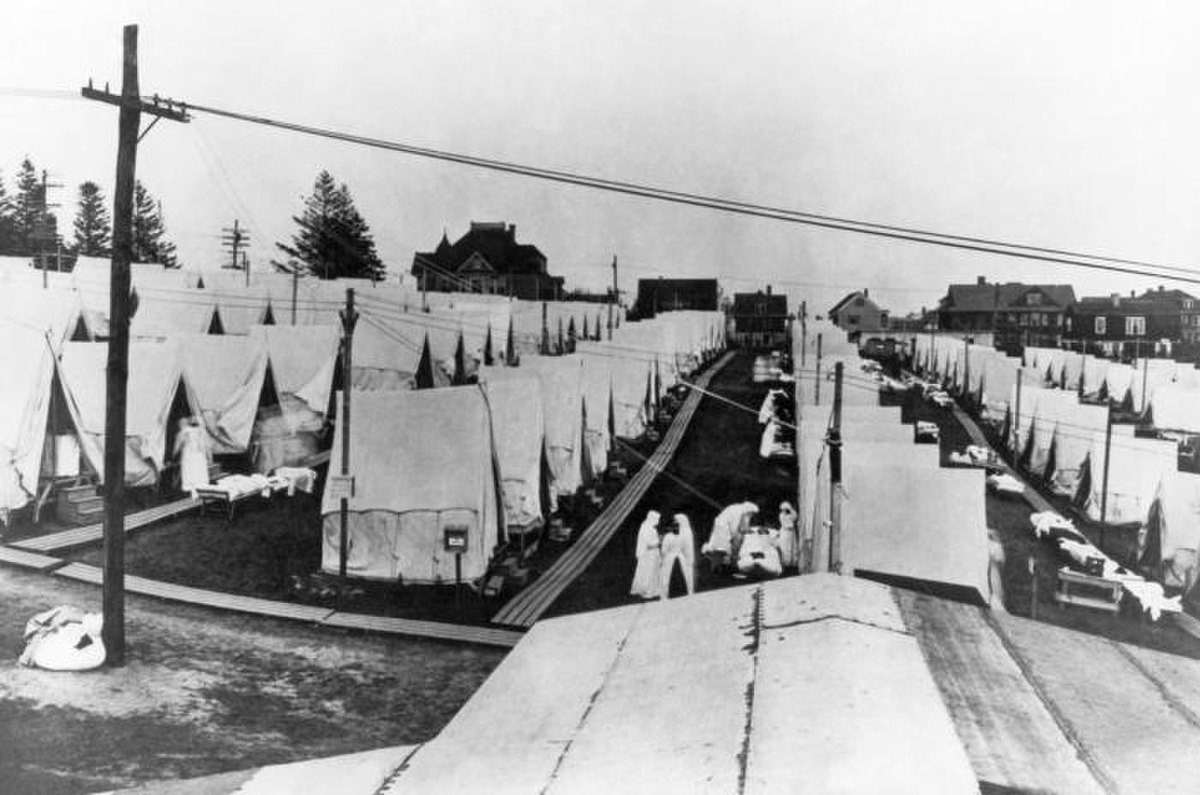

- Virus de la grippe espagnole, souche H1N1 : virus à forte virulence apparemment apparu aux États-Unis et ayant finalement tué plus de 21 millions de personnes à travers le monde ; cette appellation inclut généralement aussi son « virus père ». Cette version plus létale sévit en deux vagues meurtrières, l'une de mi-septembre à décembre 1918, l'autre de février à mai 1919. Tous les continents et toutes les populations ont été gravement touchés.

Grâce au travail de plusieurs équipes de chercheurs, en particulier américains, il a été en 2004 possible pour la première fois de synthétiser artificiellement le virus de 1918.

Impact médical, anomalies statistiques

Les décès furent essentiellement de jeunes adultes, ce qui peut surprendre : les jeunes adultes sont habituellement la génération la plus résistante aux grippes. Ceci a d'abord été expliqué par le fait que cette tranche d'âge (notamment pour des raisons professionnelles ou de guerre) se déplace le plus ou vit dans des endroits où elle côtoie de nombreuses personnes (ateliers, casernes...). La multiplicité des contacts accroît le risque d'être contaminé. Cette constatation a été faite par les historiens (notamment lors de l'épidémie de choléra à Liège en 1866). En fait c'est le système immunitaire de cette classe d'âge qui a trop vigoureusement réagi à ce nouveau virus, en déclenchant une « tempête de cytokines » qui endommageait tous les organes, au point de tuer nombre de malades.

On estime que 50 % de la population mondiale fut contaminée (soit à l'époque 1 milliard d'habitants), 60 à 100 millions de personnes en périrent, avec un consensus autour de 60 millions de morts.

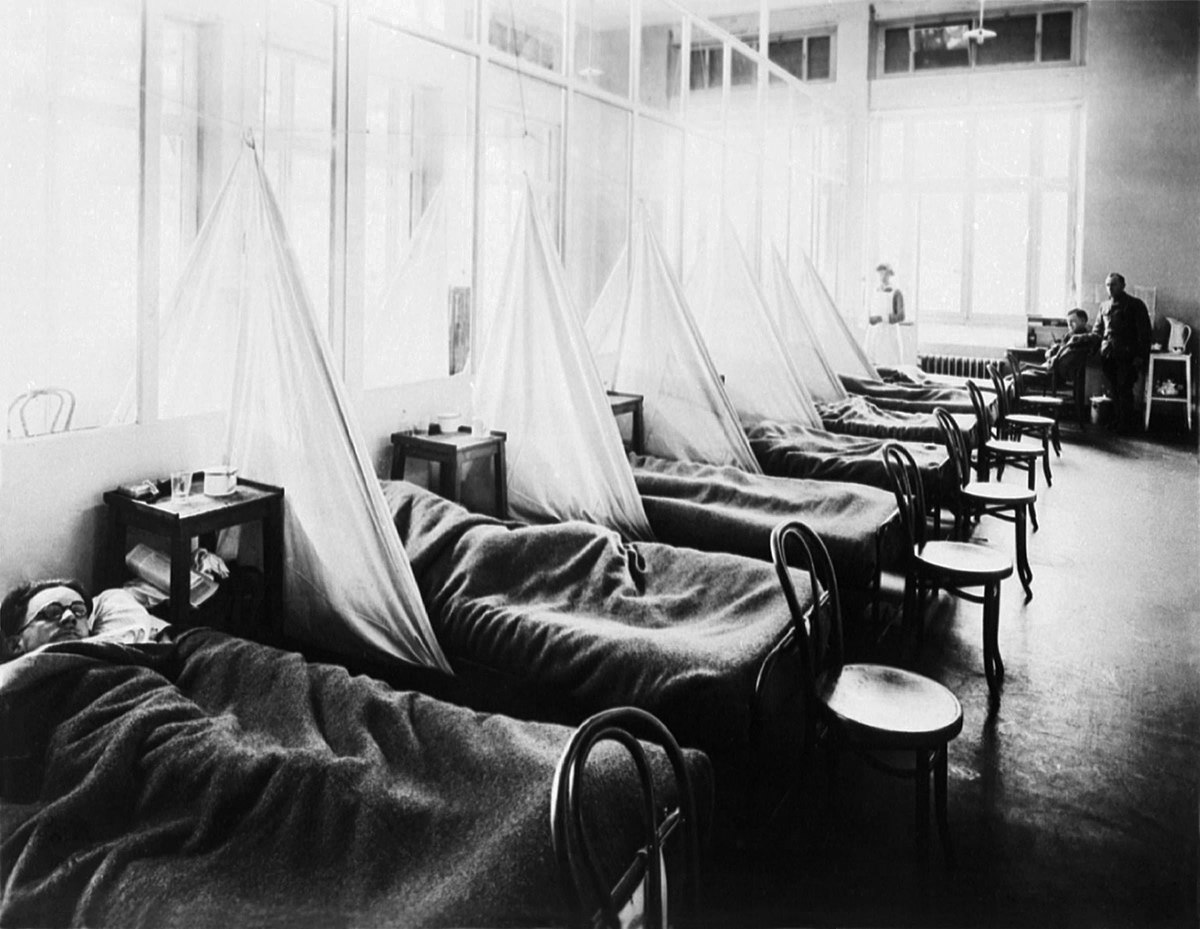

Cette grippe se caractérise d'abord par une très forte contagiosité : une personne sur deux contaminée. Elle se caractérise ensuite par une incubation de 2 à 3 jours, suivie de 3 à 5 jours de symptômes : fièvre, affaiblissement des défenses immunitaires, qui finalement permettent l'apparition de complications normalement bénignes, mais ici mortelles dans 3 % des cas, soit 20 fois plus que les grippes « normales ». Elle ne fait cependant qu'affaiblir les malades, qui meurent des complications qui en découlent. Sans antibiotiques (pourtant découverts depuis vingt ans par Duchesne, mais reconnus dix ans plus tard et utilisés seulement au début des années 40), ces complications ne purent pas être freinées.

La mortalité importante était due à une surinfection bronchique bactérienne, mais aussi à une pneumonie due au virus. L'atteinte préférentielle d'adultes jeunes pourrait peut-être s'expliquer par une relative immunisation des personnes plus âgées ayant été contaminées auparavant par un virus proche.