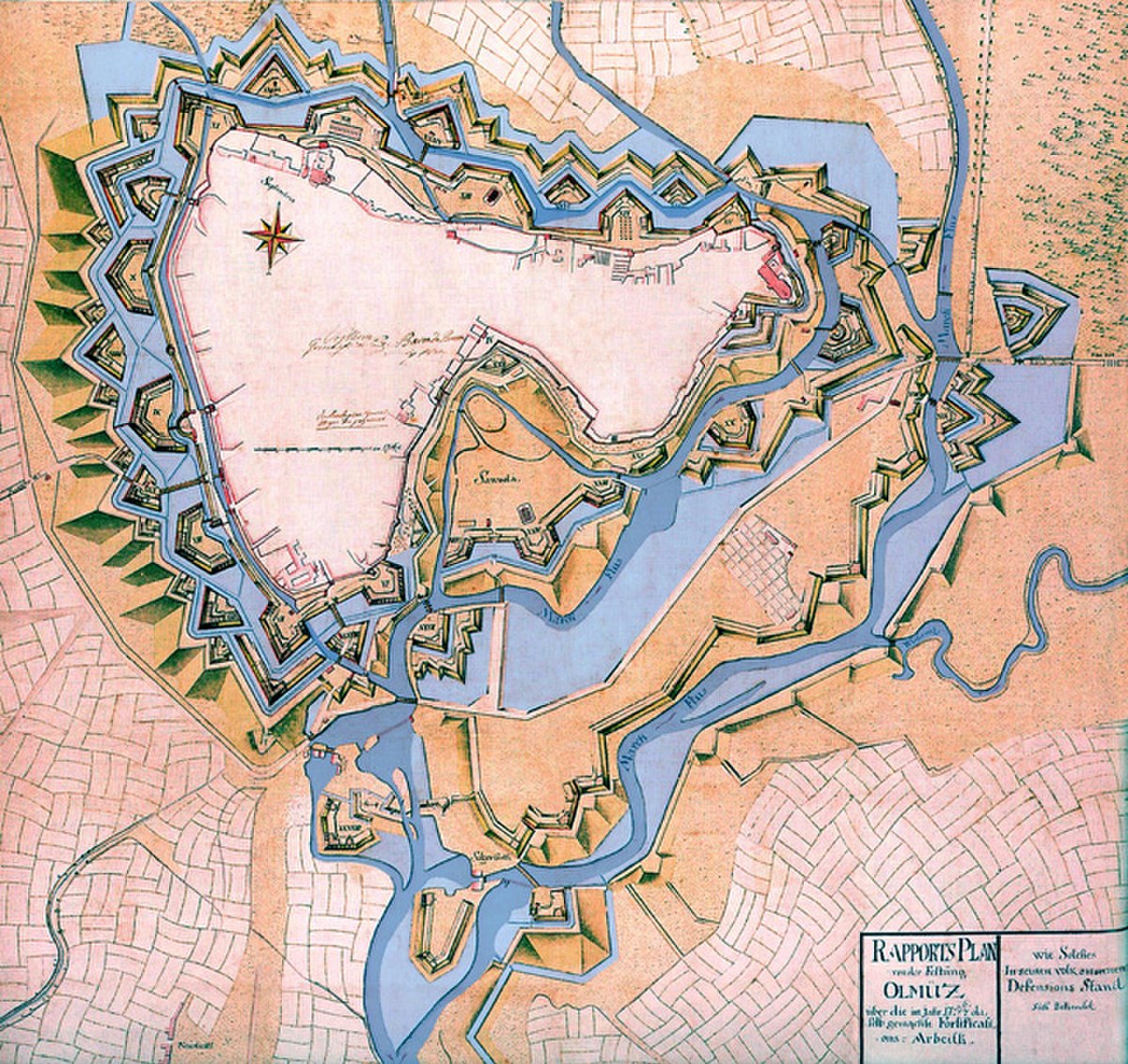

Tracé à l'italienne - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Efficacité

Malgré les avantages du nouveau dispositif sur les châteaux médiévaux, la plupart des meilleures forteresses pouvaient être conquises en l'espace de six à huit semaines. Machiavel, dans son « Art de la guerre », n'hésita pas à porter le jugement suivant : « Il n'est aucune muraille, quelle que soit son épaisseur, qui ne succombe aux tirs d'artillerie en quelques jours... ».

Pour autant, comme le souligne l'historien britannique Geoffrey Parker, « l'émergence du concept de tracé à l'italienne dans l'Europe de la Renaissance et la difficulté à s'emparer de ces fortifications amenèrent une modification profonde des méthodes de guerre ». Il poursuit : « Les guerres se muèrent en une succession de sièges coûteux, et les batailles rangées devinrent des décisions incongrues sur les théâtres d'opération où les villes étaient fortifiées ». « En fin de compte, conclut-il, la géographie militaire, c'est-à-dire l'existence ou l'absence de tracé à l'italienne dans une certaine région, décidait de la stratégie à suivre... ».

Origines

Une des premières réalisations d'un dispositif à la moderne eut pour théâtre Civitavecchia, un port dépendant des États pontificaux, où les remparts d'origine furent arasés et épaissis parce que la pierre éclatait sous les tirs d'artillerie.

Le premier grand siège où parut l'efficacité du nouveau système dit « à l'italienne » fut celui de Pise en 1500, qui mettait aux prises la ville contre une coalition franco-florentine. Les remparts médiévaux commençant à céder sous le feu des canons français, les Pisans élevèrent un remblai en terre en arrière de la brèche. On s'aperçut alors que, non seulement il était facile d'empêcher les assaillants d'escalader le talus du remblai, mais qu'en outre cette butte résistait infiniment mieux aux impacts que les murs de pierre.

Le second siège révélateur fut celui de Padoue en 1509. Fra Giovanni Giocondo, un moine auquel on avait confié le soin de concevoir le système défensif de cette place vénitienne, fit ouvrir les enceintes médiévales et entourer la ville d'un large fossé qu'on pouvait contrôler par des tirs croisés depuis des batteries postées sur des plate-formes avancées de part et d'autre du fossé. Constatant que leurs canons avaient peu d'effet sur ces ouvrages bas, les Français et leurs alliés entreprirent une série d'assauts aussi sanglants que vains, puis durent se replier.