Abbaye Notre-Dame du Val (Mériel) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le parc

Dans le parc, on peut en outre remarquer d’anciennes carrières, ouvertes par les moines blancs. Lorsque Dreux Buffé, seigneur de Méry, leur offrit une carrière à ciel ouvert, plus vaste, située à environ un kilomètre de là en 1156, elles furent abandonnées, puis réaménagées en celliers et glacière au XIIIe siècle. Un document manuscrit de 1643 précise que le cellier sud-est était aménagé en cave à vin. Le cellier sud-ouest, aujourd’hui aménagé en salle des tombeaux, communique avec une glacière. Cette dernière, de forme sensiblement carrée avec ses parois constituées de roches et de pierres appareillées, est profonde de six mètres. Sa partie supérieure débouche à l’air libre au-dessus de la colline.

La porterie était l’entrée principale de l’enclos monastique. Il n’en reste qu’un pan de mur du XVIIIe siècle comportant une porte charretière et une porte piétonne avec un fronton triangulaire. L’ensemble a été restauré en 1990.

Le moulin implanté au XIIIe siècle sur une dérivation du ru du Vieux-Moutier n’est plus qu’une ruine dont il ne subsiste que le pignon nord à contreforts.

À proximité du domaine de l’abbaye du Val, se trouve le moulin de Stors appelé aussi moulin Perrot, construit par les moines de l’abbaye du Val au début du XVIe siècle.

Les bâtiments

Il subsiste aujourd’hui le bâtiment des moines, la galerie nord du cloître, les restes des bâtiments des convers et de l’église. L’abbaye du Val est classée parmi les Monuments historiques le 19 décembre 1947 et le 8 février 1965. Le domaine sur lequel se trouve l’abbaye est par ailleurs un site inscrit depuis le 21 juin 1950.

Le bâtiment des moines, d’une longueur de cinquante mètres et d’une largeur de treize mètres, a été édifié entre la fin du XIIe siècle et 1230 environ. On y trouve au rez-de-chaussée la salle capitulaire, la sacristie, le parloir et la salle des moines. Toutes les salles sont voûtées sur croisées d’ogives. À l’étage surmonté d’un comble se situe le dortoir des moines. Les salles du rez-de-chaussée étaient originellement situées en contrebas du cloître et accessibles par quelques marches. Le sol initial a été remblayé de 0,80 à 1,40 mètre au XIXe siècle afin de faciliter son usage de grange.

La salle capitulaire (ou salle du chapitre) est composée de six travées. Elle s’ouvre sur la galerie nord du cloître par une porte encadrée de deux baies. Les trois médaillons qui la surmontent ne datent probablement que du XIXe siècle. En revanche, le passage vers le parloir est un percement moderne.

La sacristie communiquait avec l’église, aujourd’hui disparue. En revanche, le passage entre la sacristie et la salle capitulaire est moderne. Cette longue salle en saillie vers l’est était constituée de deux espaces à l’intérieur de ses trois travées. À son extrémité orientale, une chapelle était le lieu de sépulture des seigneurs de Chambly.

Le parloir faisait également office de passage entre le cloître et le jardin, à l’est. Il est constitué de deux travées, dont les voûtes sont constituées de croisées d’ogives avec des nervures d’arête profilées en amande, de même que les arcs doubleaux. Les arcs et nervures reposent sur des culots aux angles et le long des murs. Le passage vers le cloître est constitué d’une porte ogivale.

La salle des moines était peut-être le lieu où les moines recopiaient ou créaient des manuscrits. C’est une vaste salle de huit travées divisées en deux nefs par une rangée de trois colonnes, similaires à celles de la salle capitulaire. Les verrières sont de nos jours murées, à l’exception d’une seule servant de porte du côté nord.

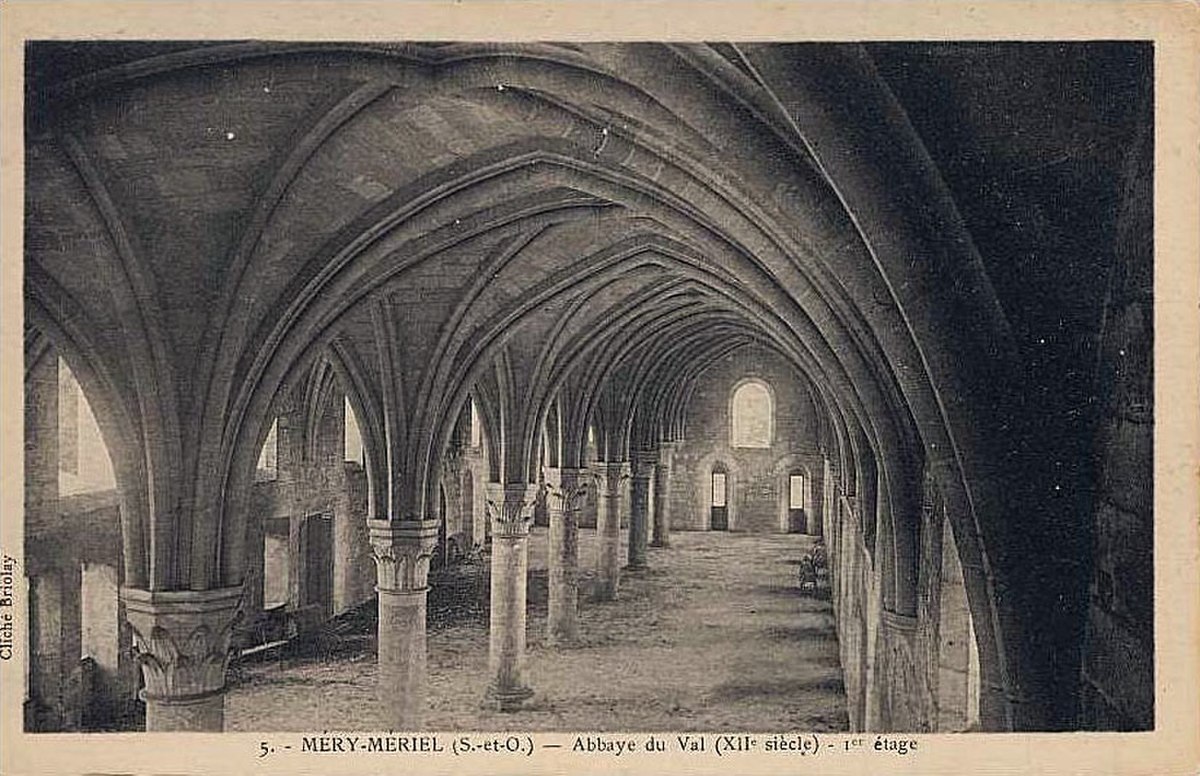

À l’étage, le dortoir des moines édifié entre 1200 et 1220 est considéré comme un des plus beaux dortoirs monastiques de France. La longue salle qui occupe la totalité du bâtiment est divisée en deux par une série de huit colonnes à tambours reposant sur une base octogonale, surmontées de chapiteaux figurant des feuilles d’eau ou des crochets. Les dix-huit travées sont voûtées d’ogives. La salle est éclairée par deux niveaux de fenêtres. À son extrémité sud-est, au-dessus de la chapelle et de la sacristie, se situait la chambre de l’abbé, devenue bibliothèque durant le XVe siècle quand ce dernier se fit ériger un logis abbatial contre le bâtiment (aujourd’hui disparu) des frères convers.

La galerie nord du cloître, reconstruite par les feuillants en 1725, est la seule subsistante. Les voûtes d’arête reposent sur de gros piliers carrés du côté du cloître.

Le bâtiment des convers dont il ne reste que quelques pans de murs est parallèle à celui des moines et sensiblement de la même longueur. Il a été reconstruit au XVIIIe siècle par les feuillants sur les fondations du XIIIe siècle.