Art roman en Saône-et-Loire - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire des recherches

Les pionniers

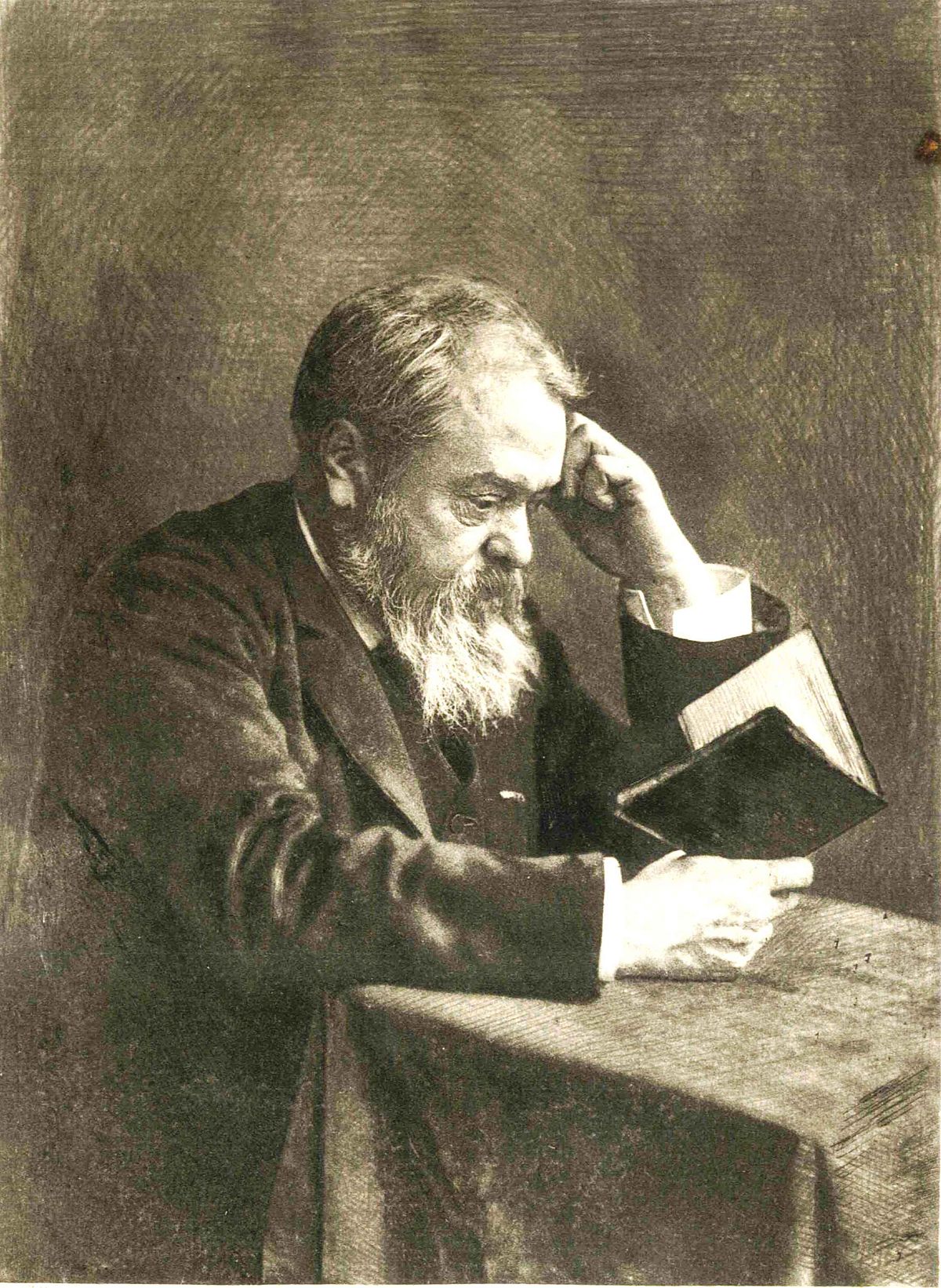

La première recherche méthodique fut celle de Jean Virey (1861-1953), qui soutint en 1887 sa thèse d'École des chartes sur « L'architecture romane dans l'ancien diocèse de Mâcon » ; thèse qui fut publiée en trois livraisons dans les Mémoires de la Société Éduenne (1889-1891). Elle parut en 1892 chez Picard, et fut rééditée à Mâcon en 1934 avec de nombreuses modifications et adjonctions. Simultanément, en 1892, Félix Thiollier publiait à Montbrison « L'art roman à Charlieu et en Brionnais », ouvrage comportant des plans, des gravures et une série de bonnes héliogravures.

Un demi-siècle de « théories générales »

Au fur et à mesure que les recherches de terrain se succédaient, l'on vit fleurir diverses théories sur l'art roman européen, dont celle des « écoles régionales », ou celle des « routes de pèlerinage » ; pour notre région, l'œuvre qui eut le plus de portée fut celle de l'historien américain Arthur Kingsley Porter (1883-1933) qui publia deux ouvrages énormes : Lombard Architecture (4 vol., 1919), puis Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads (10 vol., 1923). A.K. Porter est l'inventeur de la notion d'« art lombard », qui eut un large écho. L'un de ses élèves, Kenneth John Conant (1894-1984), entreprit des recherches archéologiques sur les édifices de la région ; il arriva à Cluny en 1924, y séjournant par intermittence jusqu'à sa mort en 1984. Dans le même mouvement, une élève de Conant, Elizabeth Read Sunderland (1910-1994), entreprit à partir de 1937 des recherches archéologiques à Charlieu. Un autre auteur influent fut l'architecte et autonomiste catalan Josep Puig i Cadafalch (1867-1956), qui publia en 1930 La geografia i els orígens del primer art romànic, ouvrage qui marqua la naissance de la redoutable notion de « premier art roman ».

Toutefois, dans les années 1930 et 40, les observations systématiques se poursuivirent, et notamment sous la forme de deux nouvelles thèses de l'École des chartes, celle de Christiane Malo-Dickson, « Les églises romanes de l'ancien diocèse de Chalon » (publiée à Mâcon en 1935) et celle de Raymond Oursel, « Les églises romanes de l'Autunois et du Brionnais » (publiée à Mâcon en 1956). Dans ce dernier livre en particulier est discutée la notion nouvelle (créée par Charles Oursel) d'« église martinienne », expression qui recouvre l'idée d'une « école » autunoise indépendante de celle de Cluny. En 1950, Joan Evans publie à la maison d’édition Cambridge University Press son livre L’art de Cluny de la période romane qui traite de l’art et de la sculpture des moines de l’abbaye de Cluny.

La vague des thèses américaines et allemandes

A partir des années 1960, une série d'étudiants américains arrivèrent en Saône-et-Loire avec des yeux neufs. Modérément encombrés par les théories forgées à l'époque précédente, ils s'employèrent à effectuer des observations plus précises, en essayant de déterminer les méthodes et les phases de construction : ce fut le début de ce que l'on a depuis appelé « archéologie monumentale » ; plusieurs n'hésitèrent pas non plus à fouiller les archives, à la recherche de tous les documents, souvent tardifs, susceptibles de renseigner sur les états successifs des édifices étudiés. Ces thèses sont malheureusement pour la plupart demeurées à l'état de microfilms. On peut toutefois en trouver un exemplaire papier à la bibliothèque des Archives Départementales de Saône-et-Loire à Mâcon. On doit en particulier mentionner les travaux d'Edson Armi sur Tournus et les ateliers de sculpteurs[réf. souhaitée], et ceux de Walter Berry sur les églises du bassin de l'Arroux[réf. souhaitée]. Plus tard (fin des années 1980) commencèrent à arriver des étudiants allemands, davantage encore férus d'exactitude, et effectuant des relevés d'une grande minutie.

En France même, sortant des classifications formelles et d'un examen purement architectonique de l'art ecclésiastique médiéval, on commençait à s'intéresser aux relations entre liturgie et architecture (Carol Heitz).

L'archéologie de terrain

La fouille archéologique des sols des églises romanes de Saône-et-Loire commença à Tournus au début du XXe siècle, avant l'ouverture des sondages de Conant à Cluny (1927) et d'E. Sunderland à Charlieu. A partir des années 1970, l'essor général des recherches archéologiques en France aboutit à la création de l'INRAP (2002). Cet essor toucha aussi le Moyen Âge, et des fouilles importantes d'églises romanes furent entreprises ; citons notamment celles de Saint-Pierre-l'Estrier à Autun (C. Sapin), du cloître Saint-Nazaire d'Autun (C. Sapin), de Cluny III (Anne Baud), de la basilique de Paray-le-Monial (G. Rollier), de Saint-Clément de Mâcon (Alain Guerreau et Christian Sapin), du chœur de Saint-Lazare d'Autun (W. Berry), de Saint-Maieul de Cluny et de Cluny II (A. Baud et C. Sapin). Le nouvel Architecte en Chef, Frédéric Didier, particulièrement intéressé par l'analyse historique des bâtiments, fait régulièrement réaliser des diagnostics archéologiques avant restauration. De tous ces travaux est d'ores et déjà ressortie une moisson d'informations nouvelles, qui, sur bien des points, infirme les croyances antérieures.