Brown v. Board of Education - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'arrêt de 1954

L'arrêt est adopté à l'unanimité des neufs juges. Il déclare que la ségrégation dans l'éducation est inconstitutionnelle et qu'il doit y être mis fin : « la doctrine separate but equal adoptée dans Plessy v. Ferguson n'a pas sa place dans le domaine de l'éducation ».

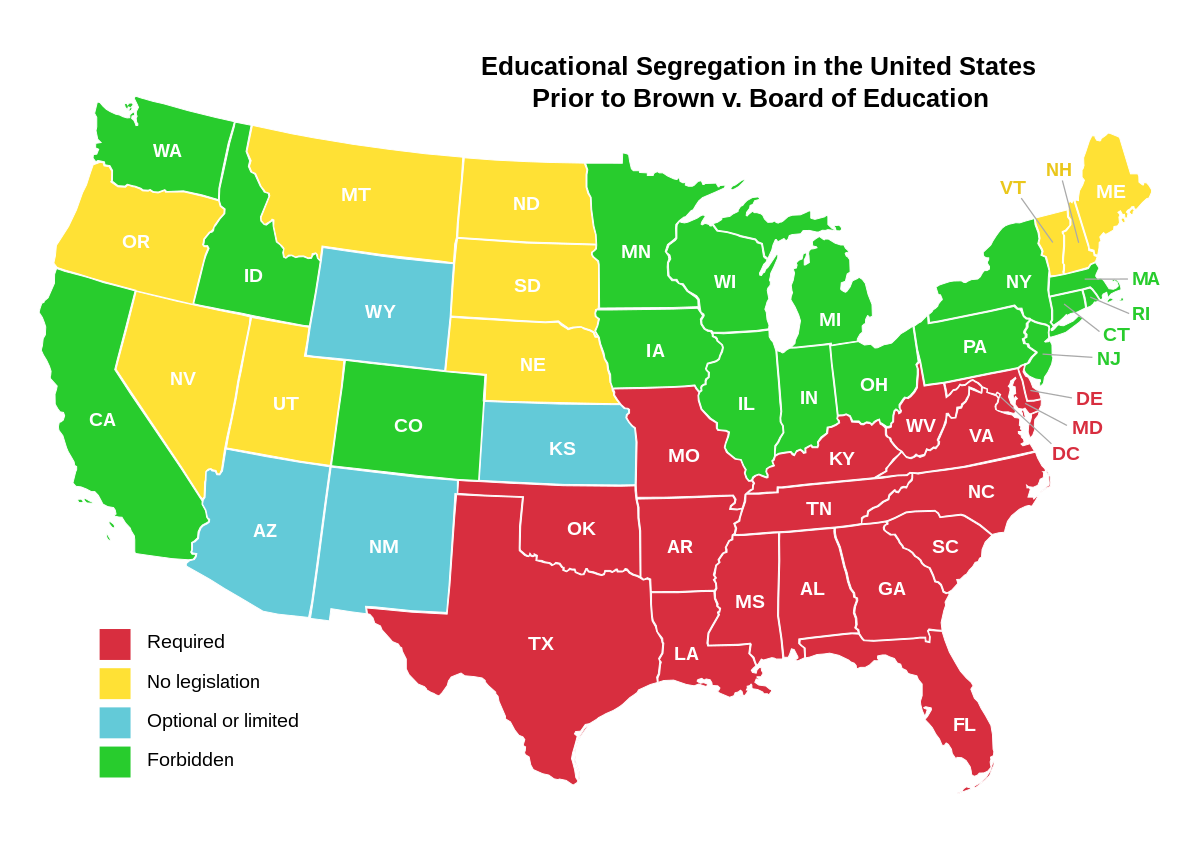

L'opinion de la Cour est rédigée par Warren. Il constate d'abord que le contexte historique de l'adoption du XIVe amendement ne permet guère de trancher, tant les opinions des législateurs étaient diverses sur la question et rappelle que la cour avait d'abord interprété la clause d'égale protection strictement et interdit toute discrimination, avant d'en venir vers la doctrine séparés mais égaux. Il constate que l'éducation publique était quasi inexistante en 1896 et est devenue « peut être la plus importante des fonctions de l'État ». Vu l'importance qu'elle revêt pour l'avenir de l'enfant, il est clair que « si l'État choisit de l'offrir, il doit la proposer à tous dans des conditions égales », c'est le principe même de l'equal protection. Reste alors à déterminer si cette égalité est compatible avec la ségrégation. Warren rappelle des arrêts récents (voir ci-dessus) et affirme que ce qui vaut pour l'université vaut plus encore pour des enfants plus jeunes et plus vulnérables. Il reprend les termes de l'arrêt de la cour de district : « la politique de séparation des races est généralement interprétée comme dénotant l'infériorité des Noirs. Ce sentiment d'infériorité affecte la motivation des enfants à apprendre. [La ségrégation] prive [les Noirs] de certains avantages qu'ils tireraient d'un système scolaire racialement intégré ». Il tranche enfin : « quelles qu'aient pu être les connaissances en matière de psychologie à l'époque de Plessy v. Ferguson, les connaissances modernes valident largement [l'opinion de la cour de district sur l'infériorité]. Toute considération contraire dans Plessy v. Ferguson est rejetée » (dans Plessy v. Ferguson, la cour avait au contraire déclaré que si la ségrégation implique une infériorité, c'est « uniquement parce que la race colorée choisit de le percevoir ainsi »). Vient la décision : « des systèmes d'éducation séparés sont par essence inégaux. [Les requérants], en raison de la ségrégation contestée ici, ont été privés de l'égale protection de la loi ». Reconnaissant les difficultés pratiques de l'abolition de la ségrégation, la cour demande aux parties à l'affaire et aux autres parties concernées (le gouvernement fédéral et les 17 États qui pratiquent alors la ségrégation dans l'enseignement) de présenter pour la session de 1955 leurs conclusions sur les moyens d'y parvenir.

La jurisprudence Plessy v. Ferguson n'est pas explicitement rejetée : il n'est pas contesté que la ségrégation soit légale dès lors que les possibilités offertes aux deux races sont égales. Mais elle est vidée de sa substance, puisque, au moins dans le domaine de l'éducation pour ce premier arrêt, des systèmes séparés ne peuvent être égaux.

Les faits

En 1951, Linda Brown est une élève noire résidant à Topeka au Kansas qui se voit refuser l'inscription dans une école blanche toute proche de son domicile et doit s'inscrire dans l'école noire distante de plus d'un kilomètre. La loi du Kansas autorise, sans l'imposer, les villes de plus de 15 000 habitants à établir des écoles séparées. À Topeka, c'était le cas pour les seules écoles élémentaires. Le père de Linda Brown conteste la décision en justice. Il s'agit d'une plainte en nom collectif, (class action) : plusieurs plaintes portant sur les mêmes faits regroupées ; le nom de Brown est simplement le premier dans l'ordre alphabétique. La plainte est soutenue et en fait organisée par la NAACP (National association for the advancement of coloured people : association nationale pour le progrès des gens de couleur, qui est alors la principale organisation de défense des droits civiques) Thurgood Marshall, le principal avocat de la NAACP, et qui sera en 1967 le premier juge noir nommé à la Cour suprême plaide l'affaire. D'autres plaintes sont déposées dans d'autres États (Caroline du Sud, Delaware et Virginie) qui seront jointes à Brown devant la Cour suprême, ainsi qu'une à Washington qui donne lieu à l'arrêt distinct Bolling v. Sharpe (voir infra). Les plaignants fondent en partie leur argumentation sur la psychologie, l'impact sur les élèves de la ségrégation, ressentie comme une déclaration d'infériorité. Dans chacun des procès, ils font témoigner plusieurs experts.

La cour fédérale qui juge en première instance reconnaît que la ségrégation se fait au détriment des élèves noirs, mais se plie à la jurisprudence Plessy v. Ferguson, constatant que les deux écoles sont matériellement (substantially) égales en termes de bâtiments, de services, d'enseignement. En Virginie et en Caroline du Sud, les cours fédérales avaient constaté l'inégalité, d'ailleurs criante, des conditions d'enseignement, ordonné d'y remédier immédiatement, mais refusé l'admission des plaignants dans les écoles blanches. En Caroline, (affaire Briggs v. Elliott), l'affaire est entendue par trois juges, et l'un deux, Warding, rédige contre la décision de ses deux collègues une opinion dissidente très dure (« si c'est là la justice rendue par cette cour, je ne veux y avoir aucune part »). Il s'y indigne qu'on laisse les autorités se sortir d'affaire en reconnaissant qu'il faudra, quand les fonds seront disponibles, « changer quelques ampoules, tableaux, et remettre les sanitaires en état » et que par ce moyen, on refuse aux plaignants l'examen au fond de leurs droits constitutionnels. Il qualifie la solution séparés mais égaux de « fausse doctrine et boniment ». Dans le Delaware, la cour suprême de l'État avait ordonné l'admission immédiate des plaignants dans les écoles blanches. Toutefois, elle avait laissé ouverte la possibilité de réexaminer l'affaire après que les conditions respectives auront été égalisées. La cour suprême accepte de revoir tous ces jugements en appel. Le gouvernement fédéral, sous la présidence de Truman, intervient comme amicus curiae, c’est-à-dire une partie intéressée à l'issue du procès, notamment à la jurisprudence qui s'en dégagera, et qui fait connaître son opinion. Il plaide vivement pour l'inconstitutionnalité de la ségrégation, arguant de plus qu'elle nuit à l'image des États-Unis dans le monde et à leur politique étrangère. En 1952, les juges sont partagés : quatre pensent que la ségrégation est illégale, deux, dont le président Fred Vinson veulent réaffirmer la jurisprudence Plessy, les trois autres sont indécis. Ils reportent la décision à l'année suivante. Eisenhower succède à Truman, sans que le Département de la Justice ne change sa position sur l'affaire. À l'audience de 1953, la cour demande aux parties de lui présenter, pour sa session de 1954, des arguments sur les conditions de l'adoption du XIVe amendement, afin de déterminer quelles étaient les intentions des législateurs : elle constitue aux États-Unis le principal critère qui guide le juge dans l'interprétation de la loi. Entre-temps, Fred Vinson meurt et Eisenhower nomme Earl Warren pour le remplacer. Il souhaite la déségrégation, portant le nombre de ses partisans convaincus à cinq, la majorité de la Cour. Démontrant immédiatement son influence sur la cour, il parvient à convaincre tous ses collègues de s'y rallier.