Château de Beaumesnil - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

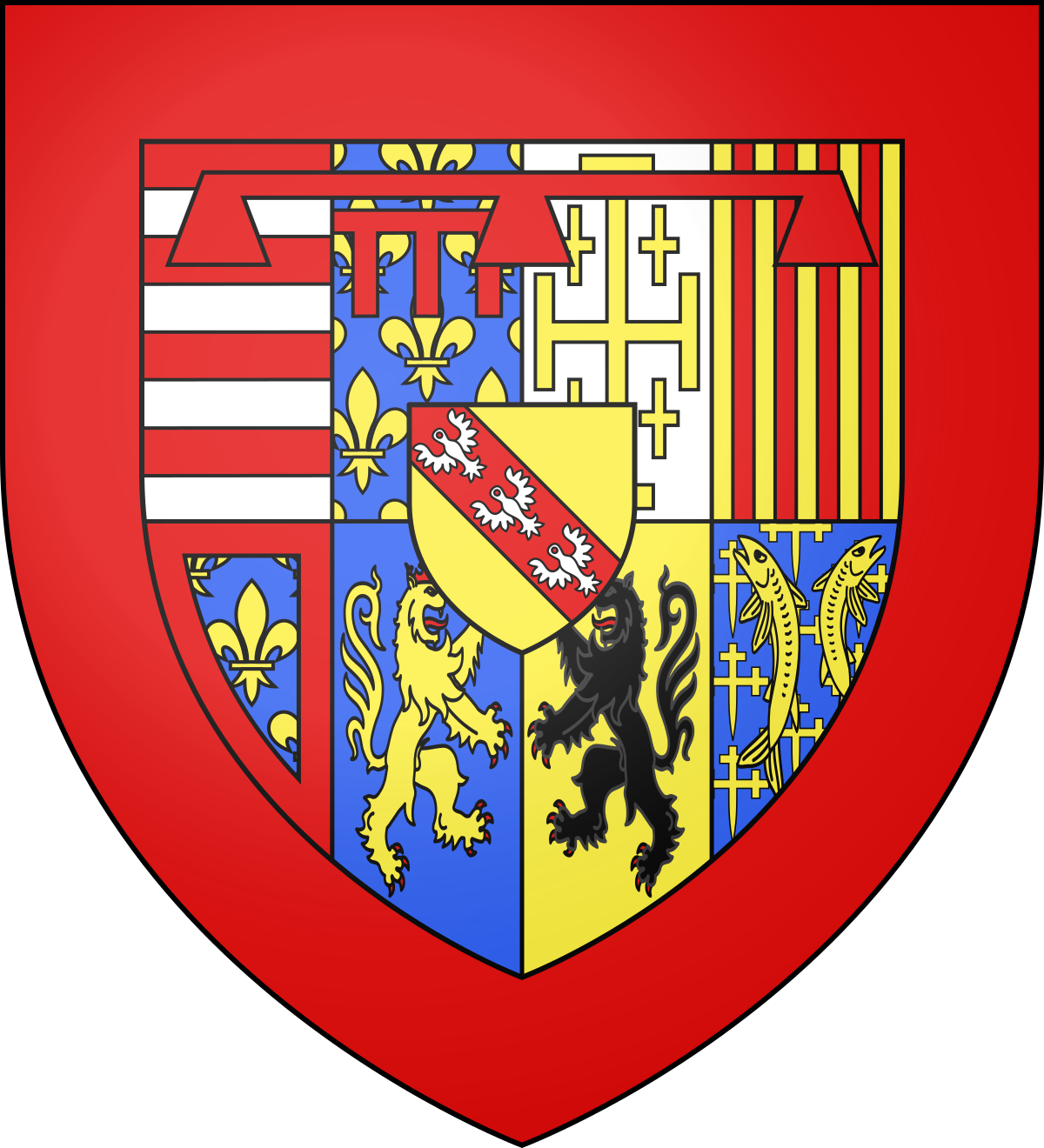

Armoiries

- Harcourt de Beaumesnil : de gueules à deux fasces d'hermine

- Paynel : d'or, à deux fasces d'azur, accompagnées de neuf merlettes de gueules,4, 3, 2

- Bouton de Chamilly : de gueules, à la fasce d'or

- Malet de Graville : De gueules à trois fermeaux d’or posés 2 et 1

- Maistre : d'azur, à trois soucis tigés et feuillés d'or

Historique

L’existence d’un domaine à Beaumesnil est attestée depuis 911, date du traité de Saint-Clair-sur-Epte. À ce jour, une quinzaine de familles propriétaires s’y sont succédé ; leur chronologie s’établit comme suit :

Meulan (jusqu’en 1171)

Les premiers possesseurs connus du lieu sont de la lignée des comtes de Meulan, dont :

- Roger de Beaumont (1015 - 1094), vicomte de Rouen ; il épouse Adeline de Meulan.

- Robert Ier de Meulan (1048 - 1118), comte de Meulan, fils du précédent.

- Galéran IV de Meulan (1104 - 1166), comte de Meulan fils du précédent.

- Robert II de Meulan (1142 - 1204), comte de Meulan, fils du précédent.

Harcourt (1171 – 1418)

- Robert (v. 1150 – ap. 1212), baron d’Harcourt, reçoit le bien en dot par son mariage en 1171 avec sa cousine Jeanne de Meulan, fille du précédent.

- Richard (1180 – 1239), seigneur de Beaumesnil, fils des précédents ; il épouse Jeanne Tesson, dame d’Avrilly ; il fait construire un château fort.

- Robert (v. 1220 - ), seigneur de Beaumesnil, fils des précédents ; il épouse Jeanne de Saint-Célerin.

- Robert ( - 1313), seigneur de Beaumesnil, fils des précédents ; il épouse Jeanne de Villequier.

- Robert ( - ap. 1346), seigneur de Beaumesnil, fils des précédents ; il épouse Jeanne de Prunelé.

- Robert (v. 1330 - 1390), seigneur de Beaumesnil, fils des précédents ; il épouse Marguerite de Mauvoisin.

- Robert ( - 1396), seigneur de Beaumesnil, fils des précédents.

- Marie, dame de Flers, sœur du précédent.

Paynel (1396 – 1418)

- Guillaume (v. 1343 - ), seigneur de Milly, épouse la précédente.

- Marie (v. 1360 - ), dame de Flers, fille des précédents.

Intermède anglais (1418 – 1449)

- En 1418, durant la guerre de Cent Ans, Henri V d'Angleterre installe au château Robert de Willoughby ; les anglais en sont chassés en 1435 par Florent, sire d’Illiers, mais ils le récupèrent un peu plus tard.

Tournebu (1449 – 1463)

- Jean, fils de Guillaume de Tournebu et de Marie Paynel, dame de Flers (précédemment citée), qui avait elle-même hérité de Beaumesnil de sa mère Marie d’Harcourt, ramène cette terre dans le giron français ; il épouse Louise de Hangest.

Harcourt-Lorraine (1463 – 1604)

- Jean ( - 1473), comte d’Harcourt, comte d’Aumale, baron d'Elbeuf, achète Beaumesnil à Jean de Tournebu ; il meurt sans alliance ni postérité.

- René (1451 – 1508), neveu du précédent ; il épouse en 1485 Philippe de Gueldre.

- Claude, duc de Guise, fils cadet des précédents; il épouse en 1513 Antoinette de Bourbon-Vendôme.

- René (1536 – 1566), baron d'Elbeuf, fils des précédents ; il épouse en 1555 Louise de Rieux.

- Charles (1556 – 1605), duc d’Elbeuf, fils des précédents ; il épouse …

Le Comte de Nonant (1604 – 1660)

- Félix ( - 1622), baron de Nonant, achète Beaumesnil en 1604 à Charles de Lorraine pour son fils Jacques.

- Jacques ( - 1641), marquis de Nonant, écuyer, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi Louis XIII, fils du précédent, fait construire le nouveau château qui sera transmis exclusivement par héritage ou par mariage jusqu’en 1927 ; il épouse en 1623 Marie Dauvet Des Marets, petite fille de l’ambassadeur Nicolas Brûlart de Sillery ; chaque année, après avoir accompli son service, il revient passer trois mois sur ses terres.

- Pomponne François (1644 - 1654), marquis de Nonant, fils des précédents.

- Catherine ( - 1693), sœur du précédent.

Bouton de Chamilly (1660 – 1722)

- Hérard (1630 – 1668), chevalier, comte de Chamilly et gouverneur de Dijon, reçoit Beaumesnil en dot en 1660 par son mariage avec Catherine.

- François (1663 – 1722), comte de Chamilly, ambassadeur extraordinaire au Danemark, fils des précédents ; il épouse en 1690 Catherine Poncet de La Rivière.

- Madeleine, fille des précédents.

Malet de Graville de Valsemé (1722 – milieu du XVIIIe siècle)

- Louis Robert (1698 - ), marquis de Valsemé, lieutenant général des armées, épouse Madeleine en 1722.

Martel (milieu du XVIIIe siècle – 1760)

- Suzanne Louise Martel, petite fille de Madeleine et de son premier mari François Martel ( - 1722), comte de Clère, maître de camp.

Béthune-Chârost (1760 – 1802)

- Armand Joseph de Béthune (1738 – 1800), duc de Chârost et pair de France, descendant direct de Sully, épouse Suzanne Louise en 1760; à la Révolution, le château est pillé, le duc est arrêté et, bien qu’il ait aboli les droits féodaux sur ses terres, son fils Armand (1771 - 1794) est guillotiné à 23 ans.

- Maximilienne Augustine Henriette de Béthune (1772 - 1828), à la fois cousine et veuve d’Armand, hérite de la propriété.

Montmorency-Laval (1802 – 1851)

- Eugène Alexandre (1773 - 1851), marquis de Montmorency, épouse en 1802 Maximilienne (précitée) ; veuf, il se remarie avec Constance de Maistre; ayant fait vœu d’édifier une chapelle si les Bourbons revenaient au pouvoir, ils tiennent parole à l’avènement de Louis XVIII et la chapelle est consacrée en 1820 ; le marquis meurt sans postérité.

Maistre (1851 – 1927)

- Rodolphe (1789 – 1866), comte de Maistre, frère de Constance, hérite du domaine ; il épouse Charlotte Espérance de Plan de Sieyès.

- Charles (1832 – 1897), comte de Maistre, fils du précédent.

- Rodolphe (1868 – 1934), comte de Maistre, fils du précédent.

- Gonzague (1873 – 1936), frère du précédent ; ayant sauvé de la ruine le château que son frère lui avait cédé après la Première Guerre mondiale, il le vend en 1927 à une société américaine.

Romanov (1927 – 1939)

- C’est le grand-duc Dimitri Pavlovitch (1891 – 1942) qui est propriétaire de cette société ; son épouse Audrey Emery, d’origine américaine, restaure les pavillons.

Fürstenberg (1939 à nos jours)

- Jean Fürstenberg ( - 1982) et son épouse Eugénie achètent la propriété ; ils créent un musée de la reliure.

- Au décès de Jean, la fondation Fürstenberg Beaumesnil, reconnue d’utilité publique en 1966, s'efforce de maintenir en état l’ensemble du domaine et de ses collections.