Collection naturaliste - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Une collection naturaliste est une collection d'objets naturels.

Il peut s'agir de plantes maintenues vivantes (jardins botaniques, serres, jardins conservatoires, etc.) ou de plantes mortes (herbiers), de banques de graines, de champignons, d'animaux naturalisés, d'échantillons géologiques (fossiles, minéraux)...

Ces collections peuvent avoir été entreprises par des naturalistes amateurs ou par des scientifiques (parfois pour des besoins pédagogiques dans les universités notamment), éventuellement dans le cadre de zoos, de conservatoires botaniques ou de grandes institutions (muséums d'histoire naturelle).

Elles contribuent à l'étude de l'évolution grâce notamment à l'anatomie comparée, mais aussi à la conservation de la nature et de la biodiversité quand il s'agit de collection d'échantillons vivants. De nombreuses espèces rares ou disparues ne sont connues que grâce à ces collections.

Histoire

L'histoire de la collection naturaliste se confond avec celle de l'histoire naturelle et de la géologie

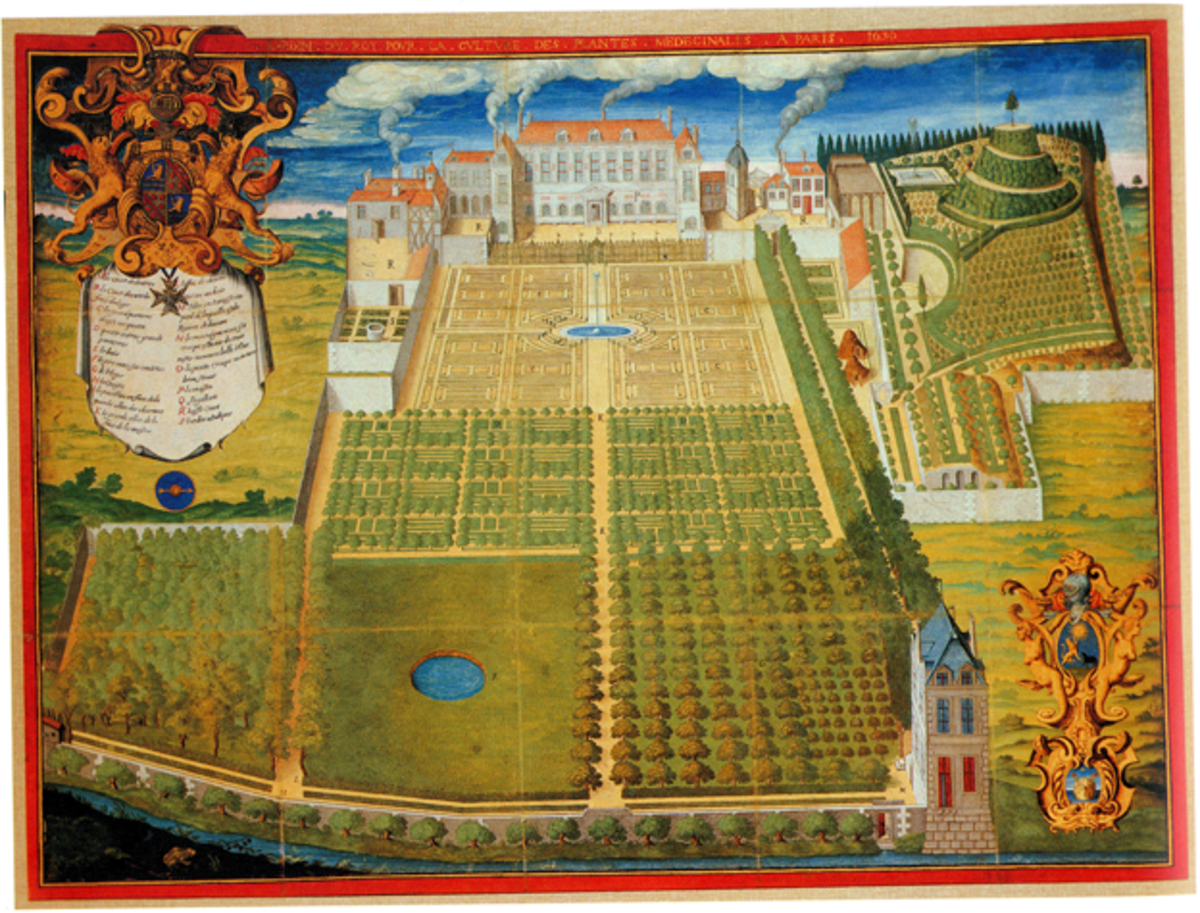

Ces collections ont d'abord été rassemblées par des amateurs, dans les cabinets de curiosité ou pour le roi ou les académies des sciences. De très nombreuses expéditions scientifiques ont été lancées dans le monde (et le sont encore) pour enrichir et compléter les collections des museums.

Les chantiers et activités minières ainsi que certains carottages de prospection géologique ou minière ont alimenté les lithothèques (du BRGM ou de certains musées en France).

Des collections de souches vivantes de microbes, de cellules souches humaines ou de cellules de certains tissus cultivées existent également, pour les besoins de la recherche médicale, de l'industrie des vaccins, des biotechnologies, etc.

Les collections naturalistes ont permis de mieux comprendre l'histoire évolutive, avec de récentes nouvelles avancées permises par la génétique. En cela elles permettent d'affiner l'écologie rétrospective et l'observation de la biodiversité. Les collections de référence facilitent le consensus et sont les bases d'une sorte de vocabulaire commun pour les naturalistes du monde entier.

Prospective

Les progrès des NTIC et de l'imagerie scientifique permettent d'envisager et développer des collections virtuelles qui étaient d'abord des photographies des collections de musées, mises à disposition de tous les internautes, et qui peuvent être des modèles 3D d'objets voir des objets virtuels améliorés, le spectateur pouvant par exemple observer sur son écran l'image d'un fossile en réalité encore dans sa gangue, mais rendu visible par l'imagerie.

Des collections coralliennes virtuelles en 3D devraient ainsi bientôt être disponibles pour la recherche dans le cadre de l'expédition Tara Océans, pour améliorer le suivi de l'impact du dérèglement climatique sur l'évolution et la santé des coraux.