Goutte froide - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Goutte méso

Formation

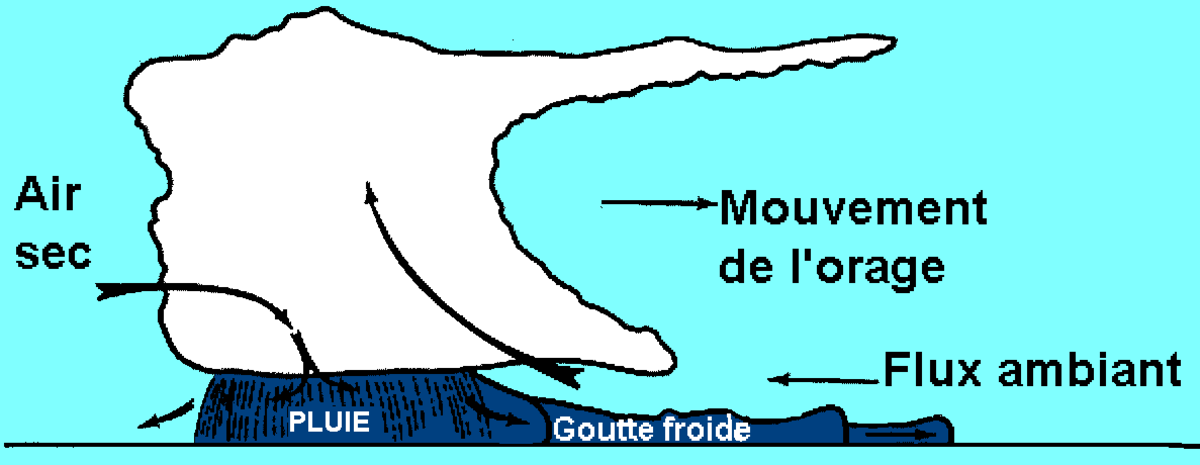

La masse d'air qui génère un orage ou une averse est caractérisée par de l'air chaud et humide à bas niveau, alors que celui d'altitude est plus sec et frais. Ce contraste instable amène l'air inférieur à s'élever en un courant ascendant ; l'humidité se condense à partir du niveau où la température atteint la saturation pour former le nuage et plus tard de la précipitation.

Le cœur de précipitations dans le nuage, qui se trouve à une grande altitude, finit par être trop pesant pour que le courant ascendant puisse le soutenir. Il commence alors à descendre et lorsqu'il quitte le nuage, les gouttelettes commencent à s'évaporer car l'air n'y est pas saturé. Cette évaporation partielle ou totale retire de l'énergie de l'air entourant les précipitations qui sera donc plus froid que l'environnement. Cet air, malgré le réchauffement adiabatique, sera toujours plus frais que l'environnement une fois le sol atteint et forme une goutte froide sous le nuage.

D'autre part, de l'air frais et sec des niveaux moyens peut être absorbé dans le nuage. Ce dernier est à un température supérieure car il a subi une transformation adiabatique humide. L'air injecté est donc plus dense et doit descendre. Il reste toujours plus froid que l'environnement durant cette descente et ajoute au dôme d'air froid créé par la précipitations.

Effets

La goutte froide de méso-échelle s'étale sous le nuage et forme un front de rafales plus ou moins intense. Dans les cas extrêmes, on peut obtenir des rafales descendantes causant de sérieux dommages. La rencontre de la bordure de la goutte avec un flux d'air chaud et humide de surface peut mener à la formation de nouveaux nuages convectifs par soulèvement de cet air et d'une ligne nuageuse appelée arcus sous un cumulonimbus. Finalement, dans la goutte elle-même, l'air est très stable car on y trouve de l'air plus froid au sol qu'en altitude et cela mène à une zone dégagée.