Raisonnement par cas - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne, nous faisons naturellement appel à notre expérience. Nous nous remémorons les situations semblables déjà rencontrées. Puis nous les comparons à la situation actuelle pour construire une nouvelle solution qui, à son tour, s’ajoutera à notre expérience.

Le Raisonnement à Partir de Cas (RàPC) ou Case Based Reasoning (CBR), copie ce comportement humain. Il résout les problèmes en retrouvant des cas analogues dans sa base de connaissances et en les adaptant au cas considéré. Cette technologie est apparue il y a une quinzaine d’années mais les travaux initiaux sur le sujet remontent cependant aux expériences de Schank et Abelson en 1977 à l’Université Yale. Elle reste pourtant encore assez méconnue par rapport à d’autres technologies appartenant au domaine des sciences cognitives comme le data mining. Elle diffère de cette dernière par son approche. En effet, ici, on n’utilise qu’indirectement les données pour retrouver les cas proches, à partir desquels on va générer une solution.

Etapes du processus

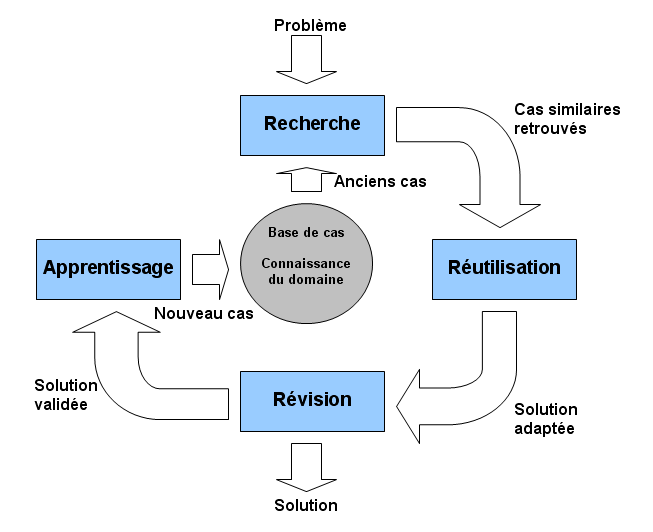

Un système RàPC dispose d’une base de cas. Chaque cas possède une description et une solution. Pour utiliser ces informations, un moteur est aussi présent. Celui-ci va retrouver les cas similaires au problème posé. Après analyse, le moteur fournit une solution adaptée qui doit être validée. Enfin le moteur ajoute le problème et sa solution dans la base de cas.

Ce schéma présente bien les principales étapes dans le processus d’un système de raisonnement par cas. De ces étapes se dégagent trois problèmes majeurs :

- La représentation des cas

- La recherche des cas

- La création de la fonction d’adaptation

Pour développer un système de raisonnement par cas digne de ce nom, il est donc nécessaire de trouver une solution efficace à chacun de ces problèmes. La révision et l’apprentissage sont deux autres problèmes qui découlent des trois premiers.

Recherche de cas similaire

Avant la recherche des cas similaires, il est nécessaire d’étudier le problème posé. Il faut identifier ses caractéristiques mais aussi son contexte si cela est possible. Si certaines informations sont manquantes, il est possible de négliger certaines caractéristiques ou d’interroger l’utilisateur. C’est au cours de cette étape, préambule à la recherche à proprement parler, que le système RàPC doit essayer de déterminer et corriger les données bruitées ou incohérentes. Pour cela, on peut faire appel à des outils de datacleaning. Il est aussi possible d’essayer de déduire des caractéristiques à partir d’autres à l’aide d’un modèle de connaissance. Toutes ces opérations requièrent généralement l’approbation de l’utilisateur avant de passer à l’étape suivante.

La recherche se décompose en deux phases : le filtrage et la sélection. Au cours de ces deux étapes, on fait appel à des index statiques et dynamiques. Il existe différentes façons de déterminer quelles caractéristiques seront choisies en tant qu’index. On peut utiliser :

- Toutes les caractéristiques

- Certaines caractéristiques

- Les caractéristiques déterminantes dans le passé

- Les caractéristiques les plus discriminantes

Il est possible de choisir les index lors de la réalisation du système RàPC, on parle alors d’index statiques. Lorsqu’ils sont sélectionnés automatiquement ou par l’intermédiaires d’une interface homme-machine, ils sont qualifiés de dynamiques. Enfin certains RàPC donnent une importance aux différents index.

Filtrage

L’étape de filtrage consiste à réduire au préalable le nombre de cas utilisés dans la recherche. Cette étape peut être sautée pour passer directement à la sélection. Il existe différents algorithmes mais ceux-ci sont souvent liés à un type de représentation des cas. Par exemple pour la représentation en MOP, c'est-à-dire la représentation à mémoire dynamique, le filtrage va consister à réduire l’ensemble de cas à un MOP proche du problème. On va l’atteindre en descendant successivement les index.

Sélection

A partir de l’ensemble de cas obtenus lors de l’étape de filtrage, on va construire un nouvel ensemble de cas similaires. Pour cela, on peut utiliser l’algorithme des plus proches voisins (Nearest Neighbour) ou d’autres heuristiques qui vont nous permettre de mesurer la similarité entre le problème posé et les cas candidats. En fait, on ne va comparer le nouveau cas aux autres que par l’intermédiaire des index. À partir de la similarité sur chaque index, on obtiendra la similarité globale.

Il faut donc que chaque index dispose d’une fonction mesurant la similarité entre deux valeurs de son ensemble de recherche. Ceci peut poser problème si les cas sont constitués de types complexes symboliques. Mais ce problème n’est pas spécifique au RàPC, il est caractéristique des recherches en analogie. Il existe donc souvent déjà une méthode pour calculer la similarité pour chaque type de données. Généralement la fonction de calcul retourne une valeur appartenant à un intervalle.

Il est possible d’enrichir cette méthode des plus proches voisins par l’utilisation d’heuristiques de sélection. Pour que la sélection soit la plus optimale, il n’est pas nécessaire de découvrir les cas les plus similaires au problème mais plutôt ceux qui sont le plus utiles à sa résolution. Les heuristiques doivent sélectionner :

- Les cas qui résolvent une partie des buts du problème

- Les cas qui partagent le plus de caractéristiques importantes

- Les cas les plus spécifiques

- Les cas les plus utilisés

- Les cas les plus récents

- Les cas les plus faciles à adapter