Sphénodon - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Classification systématique et évolution

Les sphénodons, ou rhynchocéphales, constituent un groupe ancien de Lepidosauria. Ils représentent une lignée à part dans l’évolution des diapsides, et ne sont donc pas des lézards. Le sphénodon est en fait plus proche du dimétrodon.

Le genre Sphenodon contient deux espèces :

- Sphenodon guntheri Buller, 1877 ;

- Sphenodon punctatus Gray, 1842.

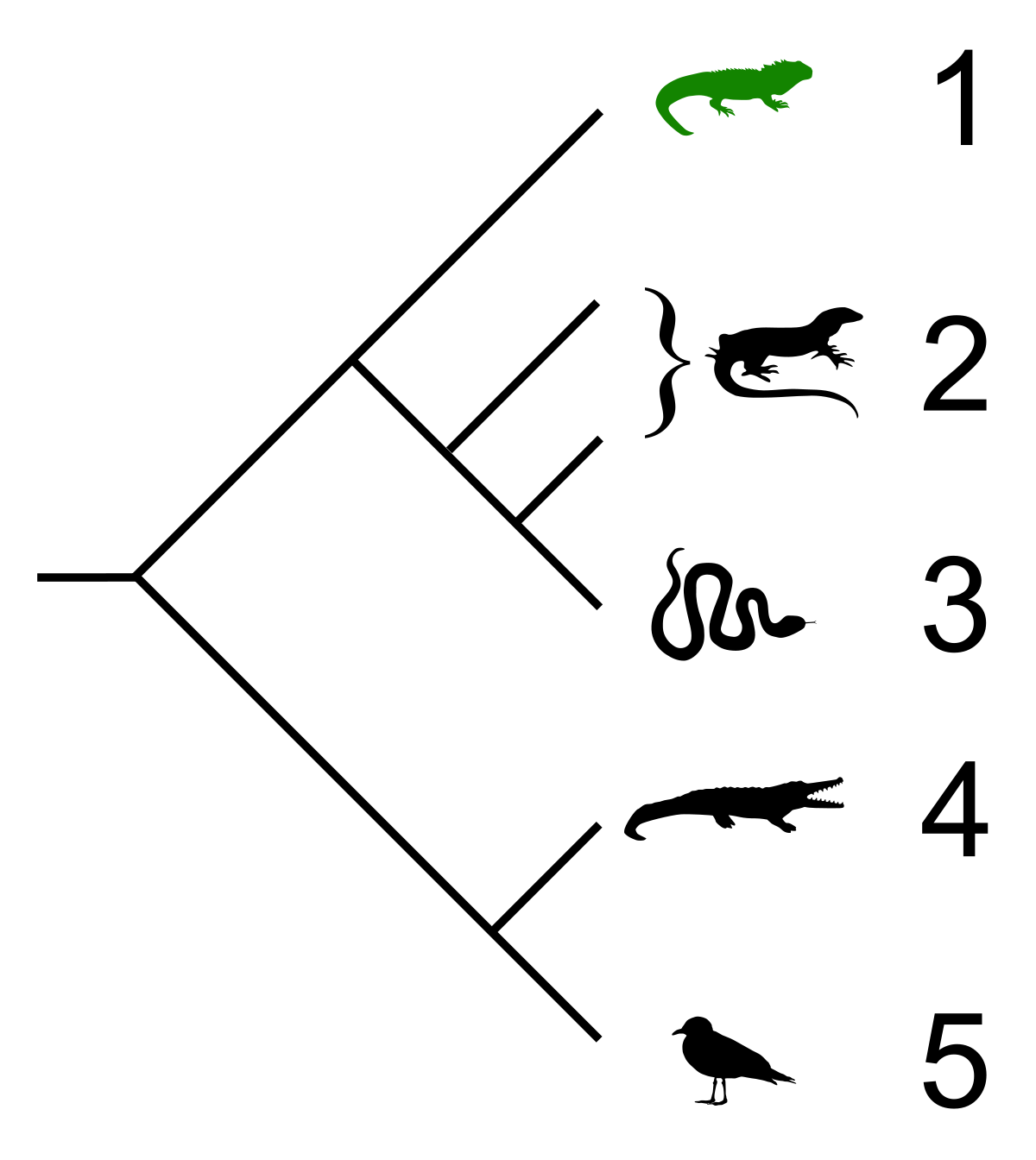

Lépidosauriens

Le sphénodon, et le groupe actuellement le plus proche, les Squamata (incluant les lézards, les serpents et les Amphisbaenia), appartiennent au superordre des Lepidosauria, le seul taxon actuellement survivant parmi les Lepidosauromorpha. Les squamates et les sphénodons sont capables d'autotomie au niveau de la queue (c'est-à-dire de perdre le bout de leur queue quand ils sont menacés), et ont une fente cloacale transverse. L'origine des sphénodons se situe probablement dans une branche proche de la séparation entre les Lepidosauromorpha et les Archosauromorpha. Bien que les sphénodons ressemblent aux lézards, cette similarité est principalement superficielle, puisque les Sphenodontidae possèdent plusieurs caractéristiques uniques dans le groupe des reptiles. La forme typique du lézard était très commune chez les premiers amniotes ; le plus vieux fossile connu de reptile, Hylonomus, ressemble à un lézard actuel.

Histoire de la classification du sphénodon

Les sphénodons furent à l'origine classés parmi les lézards en 1831, lorsque le British Museum reçut un crâne de cet animal. Cette erreur de classification du genre Sphenodon persista jusqu'en 1867, année où Albert Günther, du British Museum, nota sur ce crâne des caractéristiques similaires aux oiseaux, aux tortues et aux crocodiles. Il proposa alors la création de l'ordre des Rhynchocephalia (ce qui signifie tête à bec) pour classer le sphénodon (qu'il nomma Rhynchocephalus) et ses parents fossiles. De nos jours, la plupart des auteurs préfèrent utiliser l'appellation Sphenodontia, ordre plus exclusif, réunissant les sphénodons et leurs plus proches parents éteints. En effet, dans les années qui ont suivi la description de l'ordre des Rhynchocephalia, de nombreuses espèces disparates avaient été ajoutées à cet ordre. Ceci l'avait transformé en ce qu'on pourrait appeler un "taxon fourre-tout". En 1925, Williston proposa de créer l'ordre des Sphenodontia, n'incluant que le sphénodon et ses plus proches parents fossiles.

John Edward Gray proposa d'autres appellations latines pour la seule espèce alors connue : d'abord Sphaenodon punctata Gray en 1831, puis Hatteria punctata Gray en 1842 (qui donna naissance aux appellations francisées Hattérie ou Hattéria). Finalement, le nom latin a été fixé à Sphenodon punctatum Gray 1869. Les autres appellations étant considérées comme synonymes, mais non valides.

« Fossile vivant »

Le sphénodon a été qualifié de « fossile vivant », ce qui sous-entend qu'ils sont restés quasiment inchangés morphologiquement au cours de leur histoire entière, soit approximativement 220 millions d'années. Cependant, des travaux sur la taxonomie des Sphenodontia ont montré que ce groupe a subi divers changements pendant le Mésozoïque. De nombreuses niches écologiques, actuellement occupées par les lézards, étaient à l'époque le fief des Sphenodontia. Il a même existé un groupe florissant de Sphenodontia aquatiques, connus sous le nom générique de Pleurosaurus, qui différaient nettement des sphénodons actuels. Ces derniers font preuve d'adaptation à un climat assez froid, ce qui leur permet de prospérer sur les îles autour de la Nouvelle-Zélande ; ces adaptations pourraient être des caractéristiques uniques, puisque leurs ancêtres Sphenodontia vivaient sous les climats beaucoup plus chauds du Mésozoïque.

Les différentes espèces

Il existe deux espèces de sphénodon actuelles : le Sphenodon punctatus et le beaucoup plus rare Sphenodon guntheri qui ne se trouve que sur les îles Brothers, dans le détroit de Cook. Sphenodon punctatus fut nommé alors qu'une seule espèce était connue, ce qui explique pourquoi son nom est peu approprié. En effet, les deux espèces peuvent avoir des taches. Le Sphenodon guntheri a la peau de couleur olive tirant sur le marron avec des taches jaunâtres, tandis que le Sphenodon punctatus a une couleur souvent jaspée qui varie du vert olive au rose sombre ou au rouge brique en passant par le gris, mais toujours avec des taches blanches. De plus, Sphenodon guntheri est nettement plus petit.

L'espèce Sphenodon punctatus a été divisée en deux sous-espèces :

- le sphénodon du détroit de Cook (qui ne possède pas de nom de sous-espèce en latin) qui vit sur des îles situées dans le détroit de Cook ou proches de ce dernier ;

- le sphénodon du Nord (Sphenodon punctatus punctatus) qui vit sur des îles situées dans la Bay of Plenty, et dans quelques îles situées encore plus au nord.

Une troisième espèce de sphénodon, actuellement éteinte, a été identifiée en novembre 1885 par William Colenso, à qui fut envoyé un individu en voie de fossilisation, provenant d'une mine de charbon. William Colenso appela cette nouvelle espèce Sphenodon diversum.

Étymologie

« Sphenodon » dérive du grec σφήν / sphenos qui signifie coin et odon(t) qui signifie dent.

Le nom de l'espèce punctatus vient du latin et signifie couvert de points, et celui de l'espèce guntheri est en l'honneur d'Albert Günther.

Quant à l'appellation tuatara, elle dérive de la langue māori et signifie « pointes sur le dos ».