Sphénodon - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Anatomie

Squelette

Ce reptile présente un certain nombre de particularités au niveau du squelette, dont certaines semblent apparemment héritées des poissons et conservées à travers l'évolution.

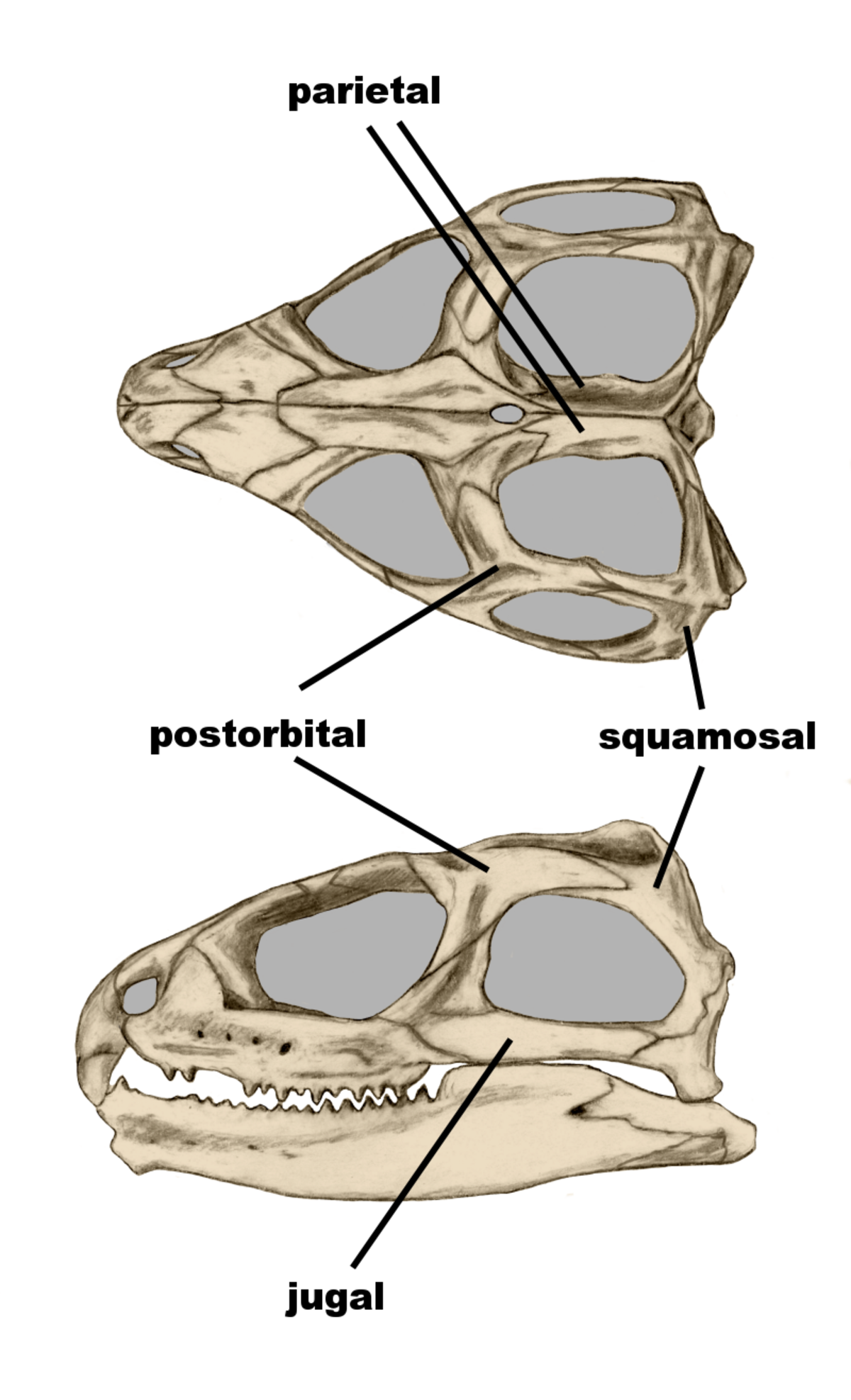

Crâne

Fenêtres temporales

Chez la plupart des diapsides, le crâne a été modifié au cours de l'évolution par rapport au modèle originel, visible sur les individus fossiles. Cependant, chez le sphénodon, toutes les caractéristiques originelles ont été préservées : son crâne présente deux ouvertures de chaque côté, appelées fenêtres temporales, avec des arches complètes. De plus, chez cette espèce, la mâchoire supérieure est solidement rattachée au crâne. L'ensemble forme une structure très rigide et peu flexible. Les tortues (testudinées), dont le crâne ne possède aucune fenêtre temporale (anapsides), sont considérées comme les plus primitifs des amniotes, mais certaines recherches suggèrent qu'elles auraient pu perdre secondairement cet orifice temporal ; les sphénodons possèderaient dans ce cas des fenêtres temporales plus primitives que celles des tortues.

Mâchoires

L'extrémité antérieure du maxillaire est en forme de bec et séparée du reste de la mâchoire par une encoche. Il n'y a qu'un seul rang de dents sur la mâchoire inférieure mais un double rang sur la mâchoire supérieure, le rang du bas s'engageant parfaitement entre les deux rangs du haut quand la bouche est fermée. Cette disposition de la denture ne se trouve chez aucun autre reptile ; bien que de nombreux serpents aient eux aussi une double rangée de dents sur la mâchoire supérieure, leur disposition et leur fonction sont différents de ceux de la dentition du sphénodon. Les mâchoires, jointes par un ligament, mastiquent avec des mouvements antéro-postérieurs combinés avec les mouvements verticaux de cisaillement. La puissance de la morsure est capable de cisailler de la chitine et de petits os.

Les dents du sphénodon ne sont pas renouvelées, car ce ne sont pas des structures individualisées comme des dents véritables, mais des projections tranchantes de l'os de la mâchoire. À mesure que ses dents s'usent, le sphénodon vieillissant doit opter pour des proies plus tendres comme des vers de terre, des larves ou des limaces, et doit même, à terme, mâcher ses proies entre des mâchoires complètement lisses.

Colonne vertébrale et côtes

La colonne vertébrale du sphénodon est constituée de vertèbres amphicoeles, c'est-à-dire présentant une face concave, en verre de montre, sur les côtés antérieur et postérieur. Ces vertèbres sont habituelles chez les poissons et chez certains amphibiens, mais n'existent, chez les amniotes, que chez les sphénodons.

Le sphénodon possède des gastralia, aussi appelées côtes abdominales ou côtes gastriques, qui sont actuellement considérées comme un trait ancestral des diapsides. On les rencontre également chez certains lézards (chez qui elles sont essentiellement cartilagineuses), et chez les crocodiliens. Contrairement aux côtes thoraciques, elles ne sont jamais rattachées à la colonne vertébrale, mais peuvent être rattachées au sternum et/ou au bassin.

Les côtes thoraciques présentent une petite excroissance osseuse en forme de crochet, appelée processus unciné, sur la face externe de chaque côte. On retrouve cette caractéristique chez les oiseaux ; mais les sphénodons sont les seuls tétrapodes actuels possédant à la fois des gastralia bien développées et des processus uncinés.

Chez les premiers tétrapodes, les gastralia et les côtes (munies de leur processus unciné), en complément d'autres éléments osseux comme les plaques osseuses de leur peau (ostéodermes) et les clavicules, auraient formé une sorte d'armure autour du corps de l'animal, protégeant le ventre et aidant à soutenir les intestins et autres organes internes. Ces particularités anatomiques sont probablement dérivées de structures impliquées dans la locomotion avant même que les vertébrés ne migrent des océans vers la terre ferme. Il est aussi possible que les gastralia soient impliquées dans les mouvements respiratoires chez les espèces primitives d'amphibiens et de reptiles aujourd'hui éteintes.

La ceinture pelvienne et la ceinture scapulaire, de même que les écailles et d'autres organes internes, ont une organisation différente de celle des lézards.

Sens et organes sensoriels

Vision

Les yeux sont capables d'accommoder indépendamment l'un de l'autre. Chaque œil possède une rétine particulière, qui contient un double jeu de cellules visuelles, pour la vision nocturne et diurne, et un tapetum lucidum qui reflète la lumière vers la rétine pour améliorer la vision nocturne. Il possède aussi une membrane nictitante protégeant l'œil.

Troisième œil

Le tuatara est aussi connu pour posséder un troisième œil, dit « œil pinéal ». Il possède un cristallin, une cornée, une rétine à photorécepteurs de type bâtonnet, et une connexion nerveuse dégénérée avec le cerveau, ce qui suggère qu'il dérive d'un œil véritable. Cet œil pinéal n'est visible que chez les petits, qui présentent une partie translucide au centre du sommet du crâne. Après 4 à 6 mois, elle se couvre d'écailles opaques et de pigments. Le rôle de ce troisième œil est inconnu, mais il pourrait être utilisé pour absorber les ultraviolets dans le but de synthétiser de la vitamine D, comme pour déterminer le cycle nycthéméral et aider à la thermorégulation. De tous les tétrapodes actuels, le sphénodon est celui chez qui l'œil pinéal est le plus développé. Cet œil fait partie d'un complexe dont fait aussi partie la glande pinéale ou épiphyse, productrice de mélatonine. Autre hypothèse : il a été démontré que chez la salamandre, le complexe pinéal est utilisé pour percevoir la lumière polarisée, et détermine ainsi la position du soleil même s'il y a un couvert nuageux, aidant ainsi à la navigation.

Audition

Le sphénodon possède, comme les tortues, les organes auditifs les plus primitifs des amniotes. Il n'a ni tympan, ni conduit auditif, et la cavité de l'oreille moyenne est remplie d'un tissu lâche, essentiellement adipeux. Le stapes (étrier) est en contact avec l'os carré (qui est inamovible) mais aussi avec l'os hyoïde et le squamosal. Les cellules ciliées de l'organe de Corti ne sont pas spécialisées, sont innervées par des fibres nerveuses à la fois afférentes et efférentes (motrices et sensitives) et ne réagissent qu'aux faibles fréquences. Même si les organes auditifs sont peu développés et primitifs, sans oreille externe, les sphénodons réagissent tout de même à des fréquences variant de 100 à 800 Hz, avec une sensibilité maximale à 200 Hz pour 40 dB.