Algie vasculaire de la face - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

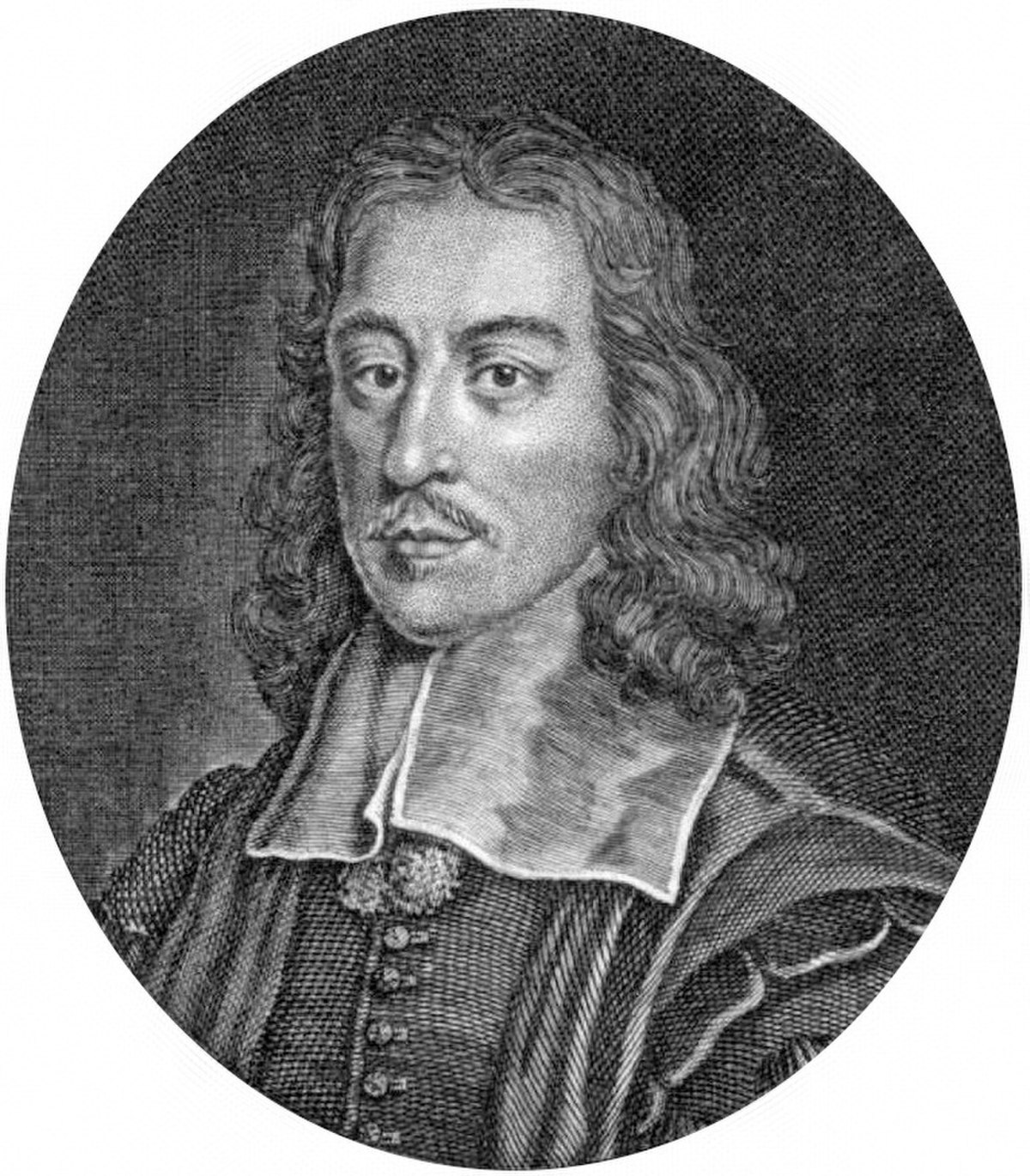

La littérature grecque et romaine antique met en évidence divers maux de tête, mais aucune indication sur l'existence d'algie vasculaire de la face. Le médecin néerlandais Nicolaes Tulp, célèbre pour "The Anatomy Lecture" peint en 1632 par Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669), a décrit en 1641 (dans "Observationes Medica") deux types de maux de tête récurrents: la migraine, et probablement l'algie vasculaire de la face:

... In the beginning of the summer season, [he] was afflicted with a very severe headache, occurring and disappearing daily on fixed hours, with such intensity that he often assured me that he could not bear the pain anymore or he would succumb shortly. For rarely it lasted longer than two hours. And the rest of the day there was no fever, not indisposition of the urine, no any infirmity of the pulse. But this recurring pain lasted until the fourteenth day ... He asked nature for help, ... and lost a great amount of fluid from the nose ... [and] was relieved in a short period of time ...

Thomas Willis a également probablement décrit en 1672 l'algie vasculaire de la face.

Gerard van Swieten, le médecin de Marie Thérèse d'Autriche et fondateur de l'école de Vienne en 1745 a documenté un cas d'algie vasculaire de la face épisodique. Cette description correspond aux critères de diagnostic actuel de la International Headache Society (IHS-II-ICHD classification 3.1):

A healthy robust man of middle age [was suffering from] troublesome pain which came on every day at the same hour at the same spot above the orbit of the left eye, where the nerve emerges from the opening of the frontal bone; after a short time the left eye began to redden, and to overflow with tears; then he felt as if his eye was slowly forced out of its orbit with so much pain, that he nearly went mad. After a few hours all these evils ceased, and nothing in the eye appeared at all changed.

Traitement

Une attaque d'AVF est considérée comme une urgence médicale du fait de la douleur engendrée. Toutefois beaucoup de médecins ne sont pas habitués à cette affection. C'est pourquoi les AVF sont souvent mal ou pas diagnostiquées. En cas de malentendu ou de diagnostic insuffisant le médecin peut négliger le traitement d'urgence en faisant patienter le malade, il peut alors l'assimiler à tort à un toxicomane en manque.

Traitement de la crise

Certains traitements donnent des résultats satisfaisant pour traiter les crises:

- L'oxygénothérapie normobare(6 à 8l/mn) donne de bons résultats : 75% des patients sont soulagés si le traitement est débuté dès le début de la crise. Cependant le conditionnement, l'encombrement et le stockage de l'oxygène en limite l'usage. L'intérêt de ce traitement est l'absence d'effet indésirable en cas d'utilisation répétée (plus de deux crises par jour). En France, l'oxygénothérapie dans l'algie vasculaire de la face est remboursée par l'assurance maladie, à condition que la prescription initiale soit faite par un neurologue, un orl ou un médecin d'une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur.

- Selon les propositions de la revue prescrire, l'injection de sumatriptan (Imiject) est une alternative lorsque l'utilisation de l'oxygénothérapie est impossible. L'efficacité est du même niveau que celui de l'oxygénothérapie, bien qu'il n'existe pas d'essai comparatif oxygénothérapie versus sumatriptan. Il existe par contre un certain nombre d'effets indésirables, ainsi que des risques cardio-vasculaires à prendre en compte, qui font déconseiller son utilisation chez les patients ayant des antécédents cardio-vasculaires.

- Au Québec et ailleurs en Amérique du Nord, on a commencé à faire l'expérimentation d'injection de botox pour traiter le mal, comme on le faisait, il y a quelques années, avec le glycérol.

Les médicaments habituellement prescrits contre les maux de tête sont inefficaces (aspirine, paracétamol et ibuprofène). Contrairement aux migraines et d'autres céphalées, les AVF sont insensibles aux traitements par « biofeedback ». Certains patients répondent en partie aux antidouleurs narcotiques mais la nécessité d'en prendre souvent les rend inadéquats. Ils n'arrivent par ailleurs pas à totalement supprimer la douleur. Quelques indices montrent que les douleurs sont parfois si intenses que même la morphine peine à les combattre. Toutefois, des morphiniques puissants d'action brève comme le fentanyl semblent prometteurs mais doivent encore faire l'objet de recherches.

Traitement de fond

Le traitement de fond vise à diminuer la fréquence des crises lors des épisodes ou au long cours en cas d'AVF chronique.

- Le vérapamil est largement utilisé mais n'a pas l'AMM dans cette indication. C'est le traitement considéré actuellement comme le plus efficace. La posologie usuelle est de 120 mg, 3 à 4 fois par jour, en cas d'échec des posologies beaucoup plus élevées sont parfois utilisées (de 600 à 1 200 mg par jour), mais imposent une surveillance cardiovasculaire rapprochée.

- Le carbonate de lithium est utilisé hors AMM à la dose moyenne de 750 mg/j. Son efficacité a été démontrée dans une étude randomisée, dont la méthodologie est cependant controversée. Les fonctions rénales et thyroïdiennes doivent être vérifiées avant le début du traitement, et surveillées ensuite régulièrement.

- Le méthysergide était un traitement classique qui n'est plus guère utilisé puisqu'il s'agit d'un vasoconstricteur contre-indiquant l'administration de sumatriptan en traitement de crise. La posologie efficace varie de 6 à 12 mg par jour, et le traitement doit être instauré très progressivement. Les principales contre-indications sont les coronaropathies, l'HTA sévère, l'artérite des membres inférieurs et l'insuffisance hépatique ou rénale sévère.

- Le tartrate d'ergotamine. Comme le méthysergide, ce traitement n'est pratiquement plus utilisé car il contre-indique formellement la prise de sumatriptan.

- valproate de sodium ainsi que des autres traitements anti-épileptiques (gabapentine, topiramate) n'a pas été démontrée dans l'AVF. Cependant, ils sont parfois utilisés dans les formes rebelles à l'isoptine et au lithium.

- L'indométacine a parfois un effet remarquable se rapprochant de celui obtenu dans l'hémicrânie paroxystique chronique. En l'absence de contre-indication digestive, le traitement doit être débuté à fortes doses (150 à 200 mg par jour) puis diminué progressivement jusqu'à atteindre la dose minimale efficace.

- Les corticoïdes (La prednisone, la prednisolone ou la méthylprednisolone) ont une efficacité spectaculaire en quelques jours dans 70 % des cas, mais nécessite de fortes doses (1 à 2 mg/kg par jour en prise unique matinale) pour une prescription maximum de 30 jours.

- L'amitryptiline en perfusion, à une posologie pouvant atteindre 150 mg par jour, permet parfois de surmonter une période difficile, notamment en cas d'abus des traitements de crise.

Traitements alternatifs

Il existe des preuves anecdotiques que les sérotoninergiques hallucinogènes comme la psilocybine, le LSD et le LSA (d-acide lysergique amide, contenues dans les graines de Turbina corymbosa) stoppent les périodes de crises et prolonge les périodes de rémission.

Traitements non-médicamenteux

Il existe des traitements non-médicamenteux, plus ou moins invasifs, à réserver aux formes chroniques (unilatérale) sévères et pharmacorésistantes.

- L'alcoolisation du ganglion sphéno-palatin. La neurolyse est réalisée par injection de 0,5 à 1 ml de lidocaïne à 1% suivie d'un volume équivalent d'alcool absolu. L'amélioration apportée est souvent transitoire (quelques semaines à mois) mais le geste peut alors être renouvelé.

- Thermocoagulation sélective du ganglion de Gasser.

- L'injection de glycérol dans la citerne rétro-gassérienne. Les échecs à court terme sont fréquents.

- La lésion sélective du trijumeau par « gamma knife ». Elle consiste à léser par rayonnement gamma (de 70 Gy) la racine sensitive du trijumeau au niveau la TROZ (trigeminal root entry zone).

- Décompression microvasculaire du trijumeau, sans hypoesthésie dans le territoire trigéminal. L'efficacité est peu durable.

- Stimulation profonde de l'hypothalamus (par implantation d'électrodes intracérébrales). Cette technique semble très prometteuse, mais le recul est encore insuffisant.

- Stimulation du nerf occipital, la technique consiste en l'implantation d'un stimulateur interne dont les électrodes de stimulation sont posées sur les deux nerfs occipitals. Cette technique, moins invasive, que la stimulation hypothalamique, permettrait une amélioration en moyenne de 60% des patients présentant une AVF chronique pharmaco-résistante.

- L'infiltration du grand nerf occipital d'Arnold. L'injection est fait avec 160 mg de méthylprednisolone.

- Le port d'une gouttière occlusale pendant la nuit, l'algie vasculaire pouvant être un des symptômes d'un syndrôme appelé S.A.D.A.M : syndrôme algo dysfonctionnel de la mandibule.