Amplificateur opérationnel - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Applications

L'AOP est un composant très présent dans les montages analogiques :

- réalisation de filtres actifs : les filtres à base d'AOP permettent d'atteindre des précisions plus importantes que des filtres passifs ;

- amplification de signaux : l'AOP est à la base de nombreux schémas permettant le conditionnement des capteurs, on parle alors du domaine d'instrumentation ;

- réalisation de calculs analogiques : malgré les progrès du traitement numérique, l'AOP reste utilisé pour réaliser des calculs analogiques : addition/soustraction, gain, multiplication, intégration/dérivation. Il peut être utilisé par exemple en automatique pour réaliser des asservissements, des régulateurs PID, etc.

Fonctionnement interne

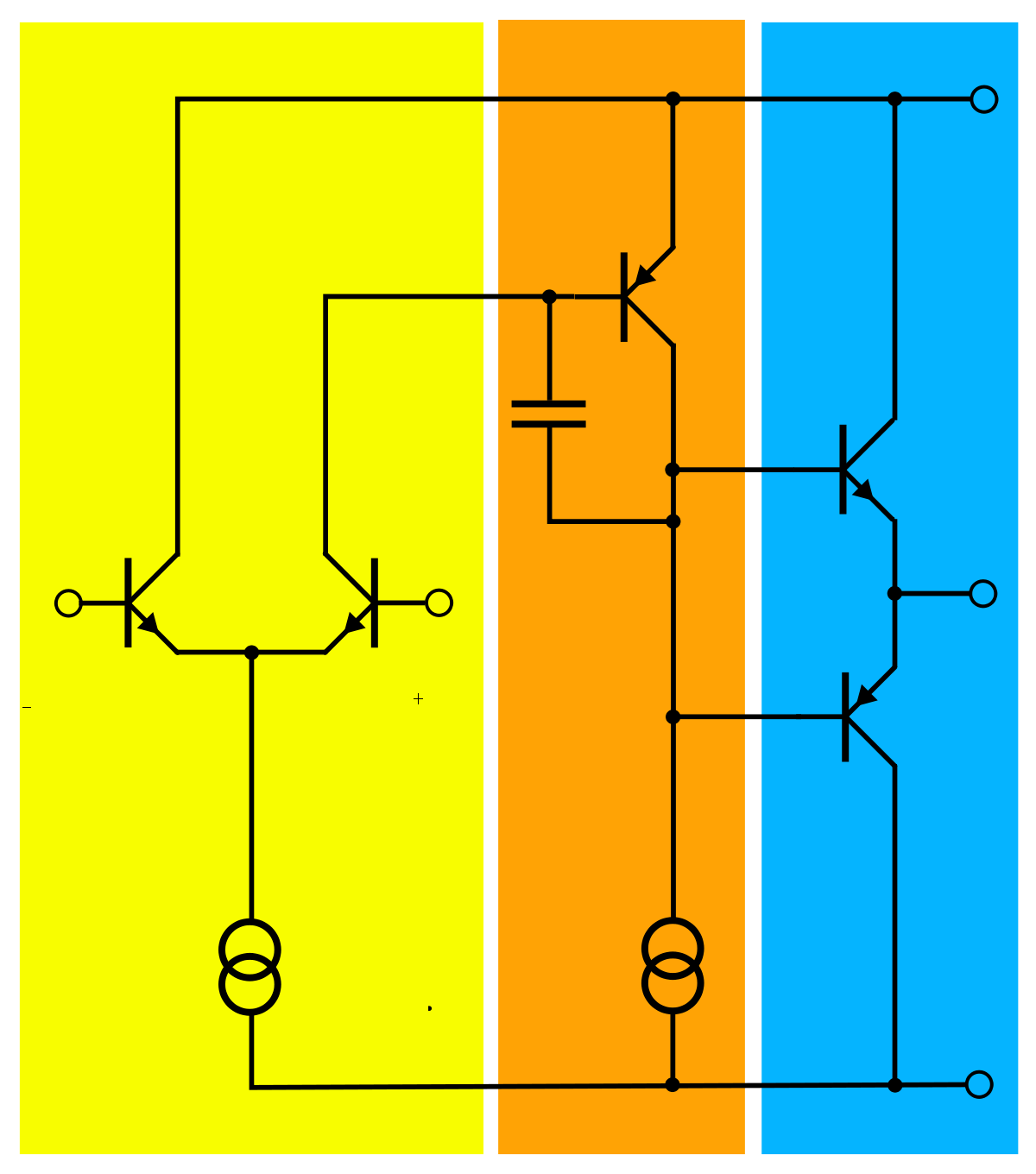

Les AOP sont généralement constitués d'au moins trois étages : un étage différentiel (en jaune sur la figure), un ou plusieurs étages d'amplification de la tension (en orange) et un buffer de tension (en bleu). L'étage différentiel d'entrée est généralement constitué d'une paire différentielle. Il fournit l'amplification différentielle entre les deux entrées ainsi que la haute impédance d'entrée. L'étage différentiel peut comporter un système de compensation des courants de polarisation. Dans ce cas, la base de chaque transistor d'entrée est reliée au collecteur d'un transistor qui fournit alors le courant nécessaire à la polarisation de la paire différentielle d'entrée. L'étage d'amplification est généralement un amplificateur de fort gain et de classe A. La capacité présente dans l'étage d'amplification de tension permet d'effectuer la compensation fréquentielle. Le buffer de tension qui sert d'étage de sortie, possède un gain en tension de un. Il permet à l'amplificateur de fournir des courants importants en sortie avec une faible impédance de sortie. Il inclut aussi les limitations de courant ainsi que les protections contre les courts-circuits.

Exemple de schéma interne : le 741

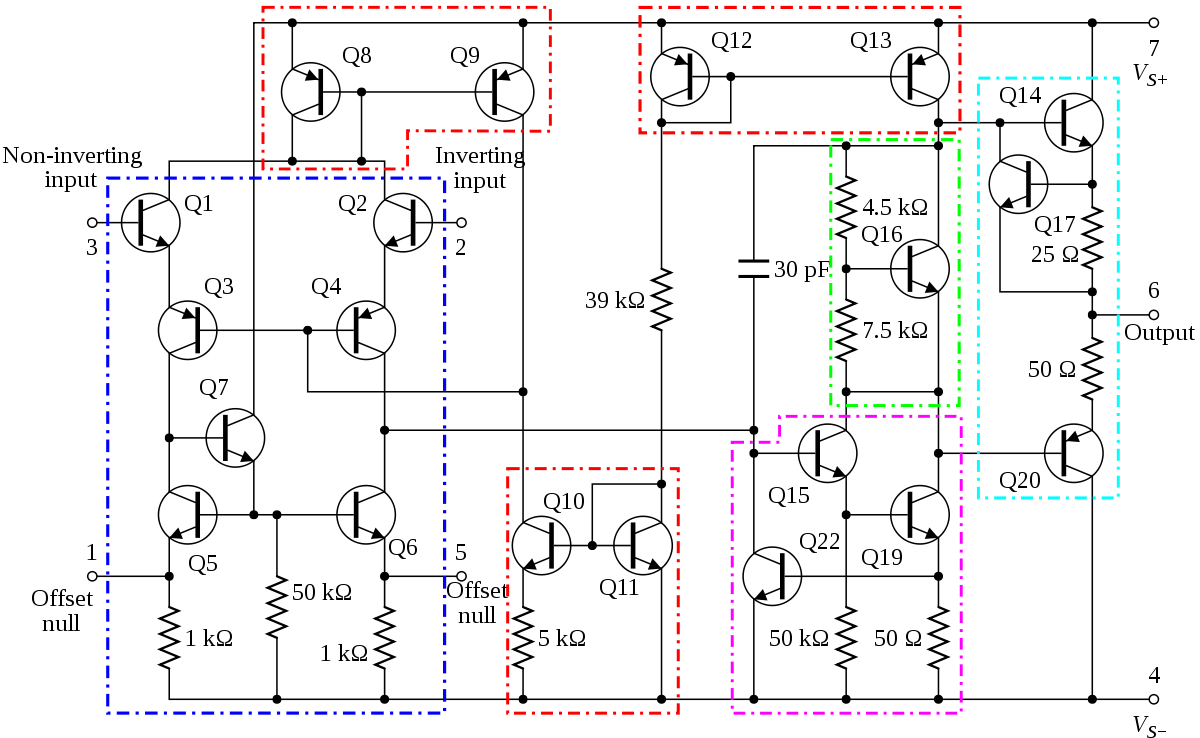

En bleu l'étage différentiel d'entrée, en rouge les miroirs de courant, en cyan l'étage de sortie, en magenta l'étage d'amplification en tension et en vert le dispositif de polarisation de l'étage de sortie.

Les sources de courant

Les trois sections du schéma cerclées de rouge sont des miroirs de courant. Un miroir de courant est un montage électronique constitué de deux transistors. Le terme de miroir de courant provient du fait que chacun de ces deux transistors est parcouru par le même courant quelle que soit la tension à ses bornes.

Le miroir de courant formé par Q10 et Q11 est un « miroir de courant de Widlar ». La présence de la résistance de 5 kΩ permet de diminuer le courant traversant Q10 par rapport à celui traversant Q11.

Les miroirs de courant formés par Q8-Q9 et Q12-Q13 permettent aux transistors Q8 et Q13 d'être parcourus par un courant uniquement lié à celui traversant la résistance de 39 kΩ et cela quelle que soit la tension à leurs bornes. Le courant traversant la résistance de 39 kΩ dépendant uniquement de la tension d'alimentation de l'AOP, les transistors Q8 et Q13 se comportent donc comme des sources de courant vis-à-vis de la partie du montage à laquelle ils sont rattachés.

L'étage différentiel

L'étage d'amplification de cet amplificateur est entouré de bleu sur la figure ci-contre. Les transistors Q1 à Q4 forment l'amplificateur différentiel d'entrée. L'entrée non-inverseuse se fait sur la base du transistor Q1 tandis que l'entrée inverseuse se fait sur la base du transistor Q2.

Le courant fourni par le transistor Q8 étant indépendant de la tension à ses bornes, il agit comme une source de courant pour la paire différentielle formée par les transistors Q1 et Q2. L'utilisation d'une source de courant comme charge à une paire différentielle, permet d'améliorer le taux de réjection du mode commun du montage.

Les transistors Q5 et Q6 forment un miroir de courant. L'utilisation d'un miroir de courant permet de s'assurer que les deux branches de l'amplificateur différentiel sont parcourues par le même courant de polarisation. Le transistor Q7 permet d'augmenter les performances du miroir de courant en diminuant le courant prélevé à Q3 pour alimenter les bases des transistors Q5 et Q6.

L'étage d'amplification en tension

L'étage d'amplification de cet amplificateur est entouré de magenta sur la figure ci-dessus. Il est constitué des transistors Q15 et Q19 montés en configuration « darlington ». Cet amplificateur fonctionne en classe A afin d'amplifier avec le moins de distorsion possible le signal provenant de l'étage différentiel. La capacité de 30 pF permet d'effectuer une contre-réaction locale aux bornes de l'étage d'amplification en tension et ainsi d'assurer la compensation fréquentielle de l'AOP.

L'étage de sortie

L'étage de puissance de sortie est entouré de cyan sur la figure ci-dessus. Il est constitué d'un push-pull de classe AB (Q14 et Q20). La polarisation du push-pull est assurée par le multiplicateur de V entouré de vert sur la figure.

La résistance de 25 Ω sert de sonde de courant pour le courant de sortie traversant le transistor Q14. La tension aux bornes de cette résistance commande directement le transistor Q17. Ainsi, la tension aux bornes de la résistance de 25 Ω se trouve limitée à la tension base-émetteur « de seuil » du transistor (environ 0,6 V à 20 °C). Une fois cette tension atteinte, le transistor Q17 entre en conduction, limitant ainsi le courant de base du transistor Q14 et donc, le courant de sortie. Pour une tension base-émetteur maximum de 0,6 V on obtient une limitation du courant de sortie à 25 mA. La limitation du courant traversant Q20 reprend le même principe que celle du transistor Q14. Elle se fait par l'intermédiaire de la tension base-émetteur du transistor Q14, de la tension émetteur-collecteur du transistor Q16 et de la résistance de 50 Ω.

Les résistances de 25 Ω et 50 Ω reliées à l'émetteur des transistors Q14 et Q20 permettent aussi d'éviter leur emballement thermique. En effet, plus la température d'un transistor bipolaire augmente, plus son gain en courant β augmente. Cette augmentation de β se traduit par une augmentation du courant traversant le transistor et donc une augmentation de la température du composant, qui va à son tour augmenter le courant traversant le transistor et ainsi de suite jusqu'à la défaillance de celui-ci. Le montage décrit ci-dessus permet dans une large mesure d'éviter cela. Dans la zone de fonctionnement ou, par exemple pour Q, Q entre en conduction, l'étage final se comporte comme un générateur de courant constant (25 mA dans l'exemple), limitant la puissance dissipée du transistor de sortie. Il en est de même pour Q.