Bauhaus - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'enseignement

Le programme du Bauhaus rédigé en 1919 par Gropius prévoit l'organisation de l'enseignement aux étudiants. Malgré les évolutions et les adaptations qui auront lieu au cours des 14 ans de l'histoire du Bauhaus, les principes de base resteront à peu près les mêmes.

Au lieu des professeurs habituels, la formation est donnée par des maîtres (Meister). Les élèves s'appellent apprentis (Lehrlinge) et peuvent devenir compagnons (Gesellen) et jeunes maîtres (Jungmeister). Le conseil de maîtrise gère les affaires du Bauhaus et les nominations des jeune maîtres.

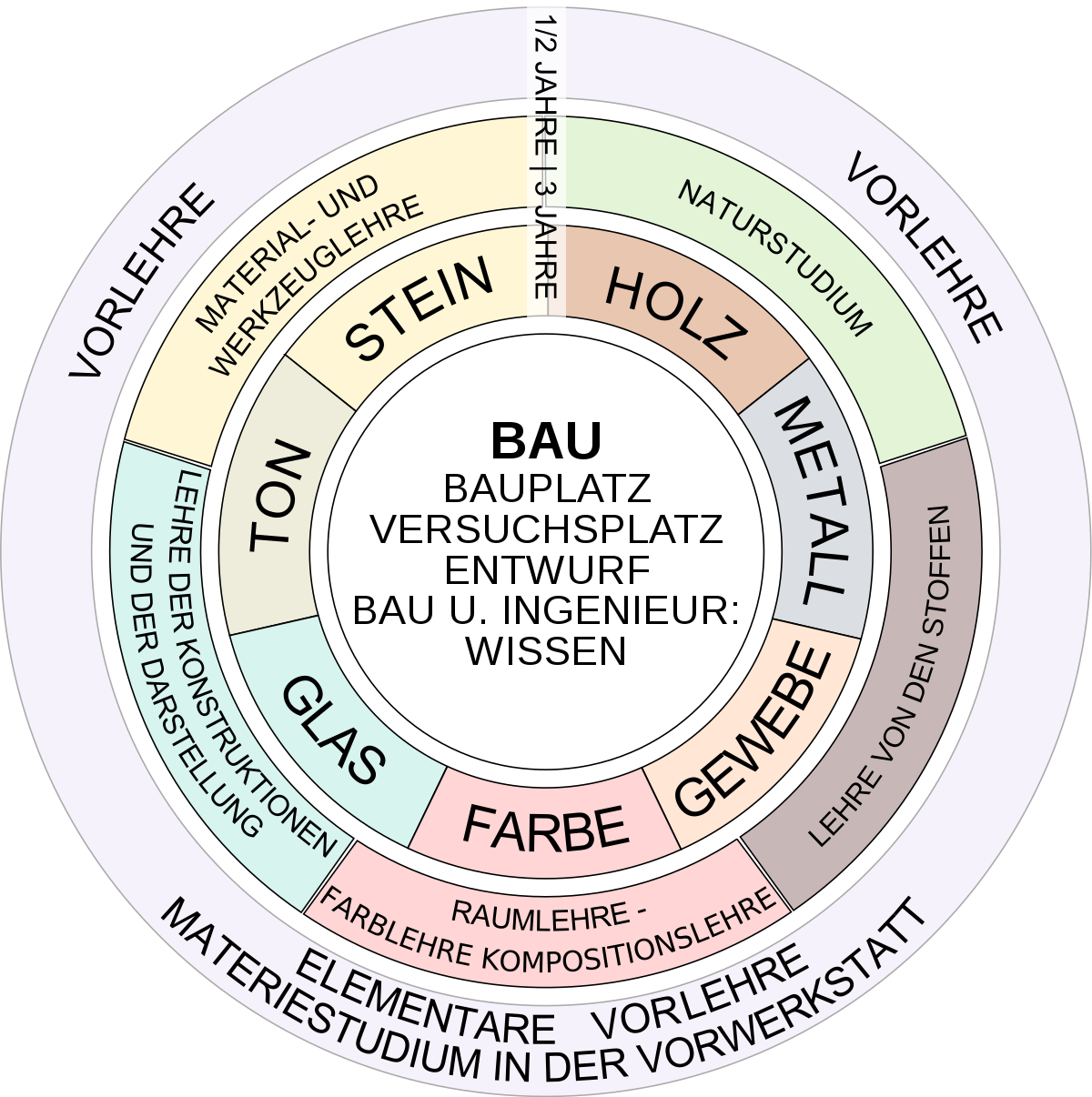

Dans la représentation schématique que fait Gropius en 1922 (voir ci-contre), l'enseignement est présenté sous la forme de trois cercles concentriques visant à atteindre l'étape ultime : la construction (der Bau). La première partie est en un cours élémentaire (Vorlehre) initialement de 6 mois. La seconde partie de 3 ans consiste en un travail d'atelier. Jusqu'en 1925, cet enseignement comporte deux volets : un enseignement de la forme (Formlehre) donné par un artiste, maître de la forme et un enseignement pratique (Werklehre) donné par un maître artisan. Dans le schéma ci-contre chacun des ateliers correspond à un matériau : pierre (Stein), argile (Ton), verre (Glas), couleur (Farbe), tissu (Gewebe), métal (Metall) et bois (Holz). La dernière étape consacrée à la construction ne sera mise en place que plus tard et de manière différente.

Le cours élémentaire vise à donner une formation artistique de base aux étudiants. Initialement d'une durée de 6 mois, il est porté à un an en 1923. Au début du Bauhaus, c'est Itten qui en est chargé. Après son départ en 1923, il est remplacé par Moholy-Nagy qui sera lui-même remplacé par Albers en 1928. Parallèlement, cette formation est complétée par des cours comme ceux de Klee ou Kandinsky.

Même s'ils ont évolué au cours du temps, les ateliers du Bauhaus constituent l'un des éléments essentiels de la formation des étudiants. La mise en place d'un double tutorat (maître de la forme et maître artisan) se fait dès 1920 afin de favoriser le rapprochement entre un enseignement artistique formel et un enseignement pratique. À la création du Bauhaus les ateliers sont : l'atelier de tissage, l'atelier de poterie, l'atelier de métal, l'atelier de menuiserie et de meubles, l'atelier de peinture murale, les ateliers de sculpture sur pierre et sur bois, l'atelier d'imprimerie et enfin l'atelier de reliure. Cette organisation perdurera jusqu'à ce que Meyer crée un atelier de second œuvre regroupant la menuiserie, le métal et la peinture murale.

Le département d'architecture, étape ultime de la formation imaginée par Gropius, n'ouvre qu'en 1927 sous la direction de Meyer.

Patrimoine

Les membres du mouvement Bauhaus ayant fui le nazisme, 17 étudiants formés dans cette école ont répandu leur enseignement à Tel-Aviv : style dépouillé, sobriété et formes rationnelles carrées ou rectangulaires sans fioritures.

De 1931 à 1956, près de 4000 bâtiments de style Bauhaus ont été construits à Tel-Aviv, lui donnant un cachet d’architecture humaniste unique au monde dans lequel l’homme est placé au centre de ses créations. Les habitations devaient d’abord et avant tout être fonctionnelles, simples, ouvertes sur l'extérieur, d’où l’importance des grands balcons et terrasses. La ville portait le nom de Ville Blanche, car les façades des maisons étaient recouvertes d’un crépi uni blanc. Cette dénomination revenant en force pour le centenaire de Tel-Aviv (1909-2009) avec un important programme de réhabilitation de cette véritable réserve naturelle du Bauhaus.

La plus grande concentration de bâtiments Bauhaus, se trouve sur les boulevards Ibn Gvirol, Dizengoff, Ussishkin, Nordau, Rothschild ainsi que dans les rues Nachmani et Montéfiore.

Plusieurs Bauhaus sont connus pour leur rayonnement culturel. Les Bauhaus de Weimar et de Dessau sont ainsi classés au patrimoine mondial, depuis 1996. En outre, le Bauhaus de Tel-Aviv, ville classée au patrimoine culturel mondial par l'Unesco, concentre le plus de bâtiments d'inspiration Bauhaus au monde. Un musée a par ailleurs été inauguré en 1979 pour abriter les archives du Bauhaus, le Bauhaus-Archiv.