Bauhaus - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les créations de Bauhaus

Les ateliers

L’atelier de métal

Les activités de l'atelier de métal commencent en 1920 sous la direction de Itten. Après son départ, il est remplacé par László Moholy-Nagy qui favorise l'utilisation de nouveaux matériaux comme le verre et le plexiglas et promeut une approche plus fonctionnelle de la création, c'est d'ailleurs durant cet atelier qu'il créa son Modulateur Espace Lumière. Dans ces années est créée la célèbre lampe du Bauhaus qui est commercialisée en 1924 (voir ci-contre). L'un des grands talents de l'atelier de métal est Marianne Brandt, célèbre pour ses créations d'objets (théière, pot, cendrier…) en métal aujourd'hui réédités.

Après son transfert à Dessau et répondant aux aspirations de Meyer, l'atelier de métal tend à devenir un studio de création de produits pour l'industrie. En 1928, Marianne Brandt négocie notamment la fabrication industrielle de modèles standards de lampes.

L’atelier de poterie

L'atelier de poterie est créé en 1920 à Dornburg/Saale situé à 30 km de Weimar. Les créations de l'atelier de poterie sont d'abord des pièces uniques puis, sous l'impulsion de Theodor Bogler, deviennent plus industrielles. L'atelier de poterie n'est pas transféré à Dessau.

D'abord dirigé par Itten, l'atelier de menuiserie est placé sous la direction de Gropius dés 1921. Rapidement, l'atelier s'oriente vers une standardisation et ses créations (le fauteuil en lattes de Breuer en 1922 répond, par exemple, à une étude ergonomique approfondie) procèdent d'une analyse fonctionnelle de l'objet.

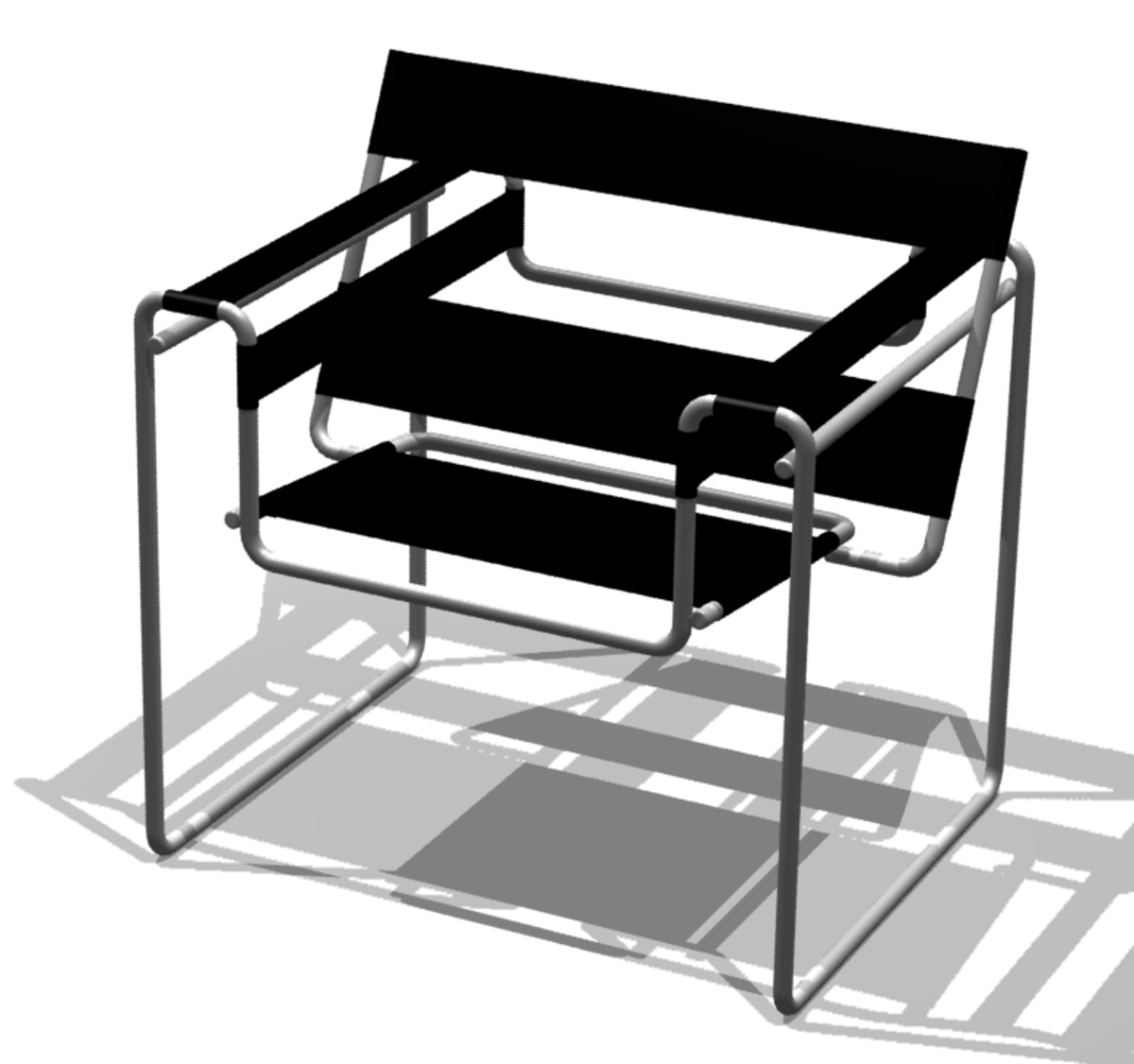

Après son déménagement à Dessau, l'atelier de menuiserie est placé sous la direction de Breuer, qui utilise les possibilités de l'acier pour créer des sièges radicalement nouveaux. Le plus connu est la chaise Wassily ou chaise modèle B3.

Après le départ de Breuer en 1928 et son remplacement par Arndt, l'atelier de menuiserie s'oriente vers la création de produits simples, peu chers et faciles à fabriquer : on utilise de nouveaux matériaux comme le contreplaqué, les meubles deviennent souvent démontables ou remontables et multi-fonctionnels.

L'atelier de menuiserie cesse son activité lors du transfert du Bauhaus à Berlin, Mies van der Rohe considérant Arndt comme gauchiste.

L'atelier du textile

Dès le début du Bauhaus, l'atelier de textile est l'atelier des nombreuses femmes qui suivent l'enseignement du Bauhaus. Différentes techniques sont initialement enseignées : tissage, crochet, nouage, macramé, broderie, couture ; mais l'atelier se transforme assez vite en atelier de tissage exclusivement, ce qui lui permet d'expérimenter le programme du Bauhaus.

Les créations de l'atelier de tissage sont fortement influencées par les cours de Itten, Muche, Klee puis par ceux de Moholy-Nagy et de Kandinsky. Les créations sont dans l'esprit de l'art abstrait (rayures, formes simples, travail sur la couleur). Après le déménagement à Dessau et sous l'impulsion de Stöltz, la production de l'atelier tend à devenir plus industrielle et de nouvelles matières sont utilisées (soie artificielle, cellophane...) C'est aussi l'atelier de tissage qui développe les tissus pour les meubles en tubes d'acier de Breuer.

L'atelier de verre et de peinture murale

Gropius avait annoncé dans le programme initial du Bauhaus la création d'un atelier pour les peintres décorateurs, les peintres sur verre, les mosaïstes et les émailleurs. À partir de 1924, l'atelier de peinture murale et l'atelier de verre fusionnent. Parmi les créations notables de l'atelier de verre on peut citer les vitraux et tableaux de verre réalisés par Albers.

Les activités de l'atelier de peinture sont diverses : peinture des jouets en bois produits par l'atelier de sculpture ; travaux de peinture de bâtiments et créations murales libres. Kandinsky, maître de la forme à partir de 1922, expérimente avec les apprentis, ses théories concernant les relations entre forme et couleur.

Après la réorganisation des ateliers de 1929 (création de l'atelier de second œuvre), l'une des productions importantes de l'atelier est la création de divers papiers peints qui sont parmi les premiers papiers peints unis sans motif imprimé. Ils sont produits industriellement à partir de 1929 et sont le principal succès commercial du Bauhaus.

La danse

Avec Oskar Schlemmer (1888-1943), le Bauhaus a aussi abordé le mouvement et la danse : afin de retrouver le « sens intérieur » du mouvement, Schlemmer habille ses danseurs de costumes abstraits, aux formes géométriques, mettant en évidence le mouvement lui-même et non l'interprète. Son Ballet triadique (1922) en est la meilleure illustration.