Bilharziose - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

|

| Bilharziose |

| CIM-10: | B65 |

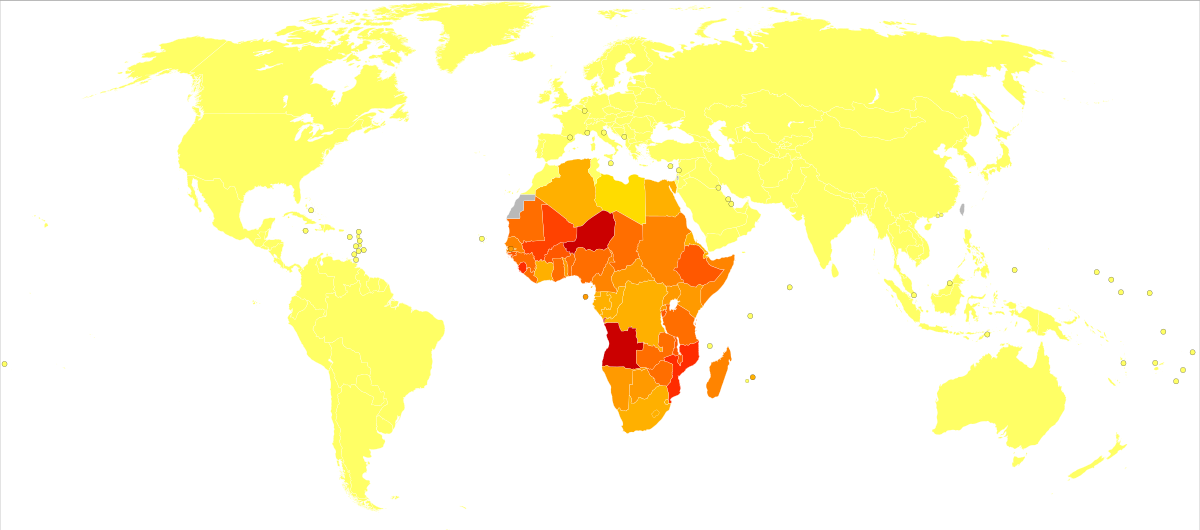

Seconde endémie parasitaire mondiale après le paludisme, la bilharziose ou schistosomiase est une maladie chronique et débilitante dont la prévalence atteint les 180 millions d’individus. Le parasite responsable, Schistosoma haematobium, a été identifié en 1851 par le parasitologiste allemand Théodore Bilharz, d'où le nom de la maladie.

Cette parasitose, retrouvée en zones tropicales et subtropicales en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, est responsable d’environ 280 000 décès chaque année. La morbidité observée chez les populations humaines infectées est essentiellement liée à l’étonnante fécondité du parasite femelle dont les œufs, pondus par centaine chaque jour, sont piégés dans de nombreuses muqueuses et tissus, ce qui est à l’origine de la pathologie.

La taxonomie

Les bilharzioses humaines décrites en Égypte par T.Bilharz, sont dues à un ver hématophage, le schistosome, appartenant à l’embranchement des Plathelminthes (vers plats non segmentés), à la classe des Trématodes (appareil digestif avec cæcum), à l’ordre des Strigeatida (ventouses ventrale et buccale), ) la famille des Schistosomatidés (cercaires libres) et enfin au genre Schistosoma, car l’hôte définitif est un mammifère.

Le genre Schistosoma comporte 18 espèces dont 5 sont pathogènes pour l’homme :

- S.mansoni : bilharziose intestinale

- S.haematobium : bilharziose urogénitale

- S.intercalatum : bilharziose rectale et génitale

- S.japonicum : bilharziose intestinale avec complications artério-veineuses

- S.mekongi : bilharziose intestinale avec complications artério-veineuses

La pathologie

Les manifestations pathologiques observées au cours de l’infection par S.mansoni sont essentiellement liées à la formation de granulomes autour des œufs piégés dans les tissus. Le granulome est la conséquence d’une réaction inflammatoire de type hypersensibilité retardée, provoquée par le dépôt des œufs dans le tissu hépatique (1), se traduisant par un afflux de cellules inflammatoires telles que les éosinophiles, les macrophages et les lymphocytes. Ces cellules sont progressivement remplacées par des fibroblastes producteurs de protéines matricielles (collagène) dont l’accumulation va constituer un nodule fibreux. L’évolution en fibrose cicatricielle génère une hypertension portale responsable de l’hépatomégalie. Une circulation collatérale peut se développer, avec formation de varices œsophagiennes, dont la rupture peut provoquer des hémorragies mortelles.

Le cycle de vie du schistosome

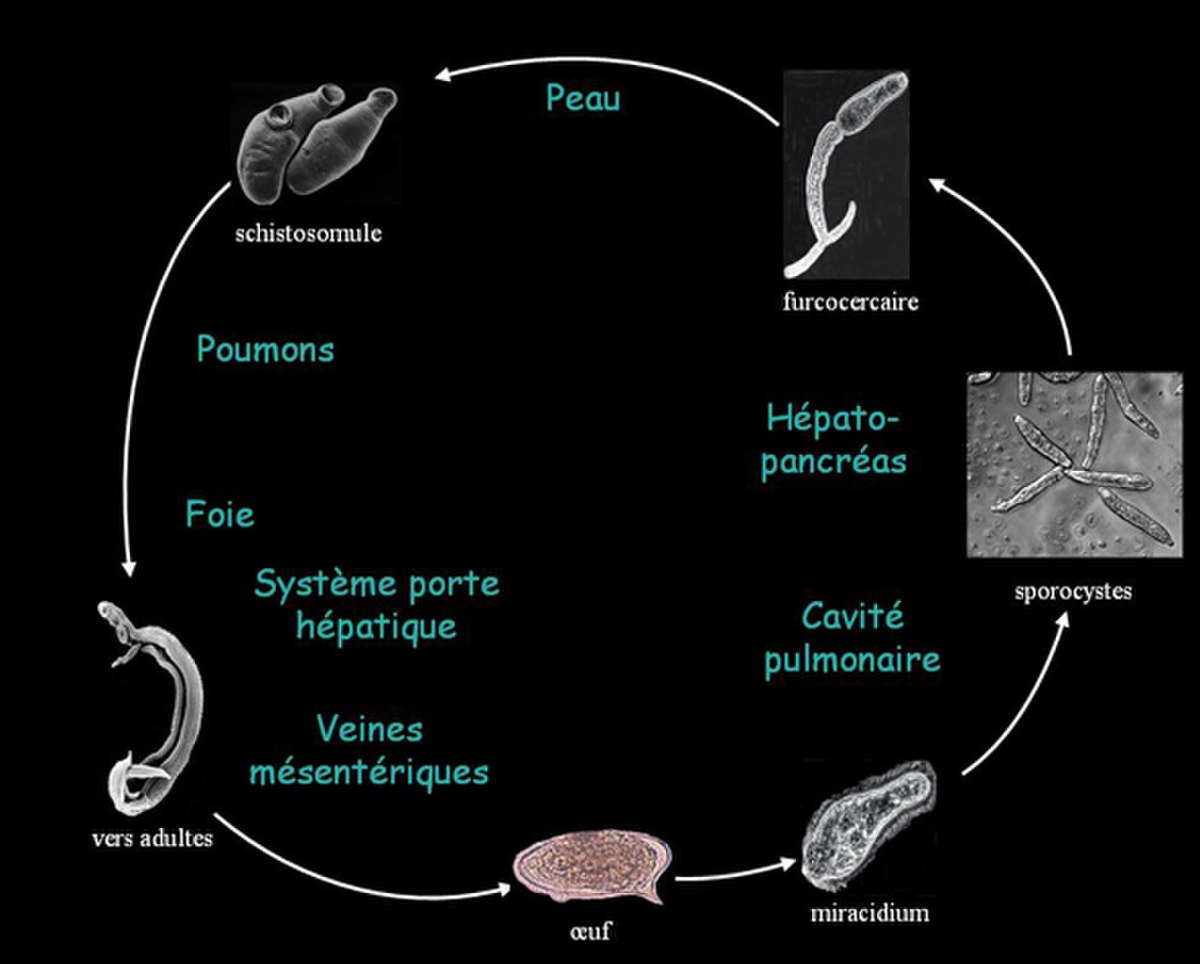

Le schistosome se développe au cours d’un cycle dixène gonochorique où l’hôte intermédiaire est un mollusque d’eau douce, spécifique de chaque espèce de schistosome (Biomphalaria glabrata dans le cas de S.mansoni), et l’hôte définitif un vertébré (homme, souris, hamster…).

La pénétration de la forme infestante, la furcocercaire (cercaire à queue fourchue) issue du mollusque, chez l’hôte définitif, se fait par voie transcutanée, lors de périodes de baignades en eau douce et stagnante. Au cours de la pénétration, la furcocercaire subit des modifications morphologiques et biochimiques - notamment la perte de la queue - aboutissant à sa métamorphose en schistosomule. Deux à quatre jours après l’infection, le schistosomule quitte le derme, gagne la lumière d’un vaisseau lymphatique ou sanguin, puis est entraîné jusqu’au cœur et aux poumons où il séjourne quelques jours, bloqué au niveau des capillaires sanguins. Le schistosomule subit une maturation, essentiellement morphologique, qui lui permet de quitter les poumons et de gagner le système circulatoire péri-hépatique où il se différencie en schistosome adulte mâle ou femelle sexuellement mûr. La femelle atteint sa maturité sexuelle dès lors qu’elle se loge dans le canal gynécophore du mâle. Le couple migre alors vers le lieu de ponte (plexus mésentériques pour S.mansoni) où il se localise définitivement. A ce stade, la femelle commence à pondre des œufs en continu (jusqu’à 300 par jour pour S.mansoni), dont une partie est piégée dans les tissus où ils formeront des granulomes, à l’origine de la pathologie. L’autre partie des œufs traverse la paroi intestinale ou vésicale pour finalement être excrétés dans les selles ou les urines. L’œuf en eau douce va éclore et libérer une forme larvaire, le miracidium, extrêmement mobile, qui est la forme infestante de l’hôte intermédiaire. Chez les mollusques, le miracidium se transforme en sporocystes primaires puis, par bourgeonnement, en sporocystes secondaires, chacun donnant naissance à une furcocercaire qui sera libérée à des instants précis de la journée, coïncidant généralement avec les périodes de contact aquatique des populations.