Calabre - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Géologie

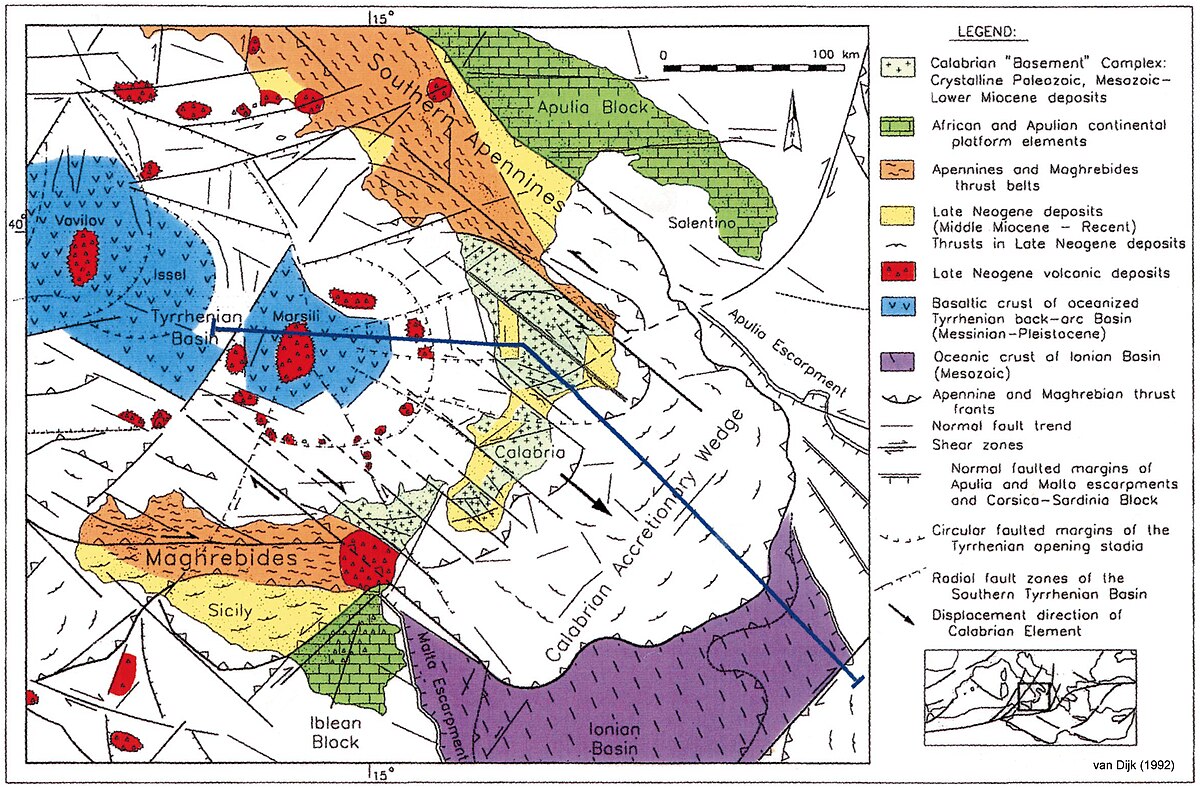

La Calabre se réfère généralement à « l’arc calabrien », aussi appelé « l’arc calabro-lucanien » ou « arc tyrrhénien ». Il s'agit d'un domaine de forme semi-circulaire qui s'étend depuis la partie sud de Basilicate jusqu'au secteur nord-est de la Sicile, dit le Peloritani. Certains auteurs préfèrent étendre ce domaine depuis l'Arc calabrais de Naples dans le nord jusqu'à Palerme au sud-ouest.

Le domaine se compose principalement des roches du « socle calabrien » (cristallines et métamorphiques) d'âge paléozoïque, partiellement recouvertes par des sédiments néogènes. Des études récentes ont montré que ces roches font partie d'une unité tectonique (chevauchement) couvrant des unités des Apennins méridionales et des Maghrebides de la Sicile.

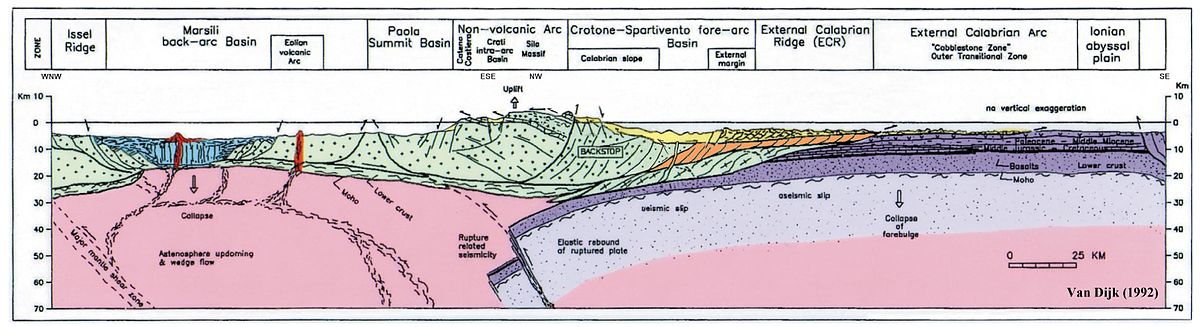

L'évolution du système Néogène géotectonique Méditerranée centrale, est caractérisée par un déplacement de l'Arc calabrien vers le sud-est, se plaçant sur le promontoire de la plaque africaine (Argand, 1916, et Guazzone Boccaletti, 1972). Les principaux éléments de cette chaîne sont donc : la Calabre ou « Bloc Calabro peloritano », la chaine Apenninique méridionale, et la chaîne maghrebide sicilienne. L'avant-pays de ce système est formé par les promontoires de la plaque africaine: la plate-forme Apula, une partie de la plaque Adria, et la plate-forme Ibleo ou «Ragusa», séparée par le bassin de la mer Ionienne. La mer Tyrrhénienne, «Bassin Tyrrhénienne» est considérée comme un bassin arrière-arc de ce dernier système de subduction, où des "microplaques" liées à la plaque africaine rentrent au dessous des microplaques d'affinités européenne (Arco Calabro).

La géologie de Calabre a été étudiée depuis plus d'un siècle dans le détail. Pour la littérature scientifique avant 1973 se réfèrer à Ognibene (1973). Ippolito (1959) présente une bibliographie complète des travaux avant cette date. Cortese (1895), Limanowski (1913), Quitzow (1935), Caire et al. (1960), Caire (1961), Grand-Jacquet et al. (1961); Ogniben (1969, 1973), Caire (1970, 1975, 1978), Burton (1971), Amodio-Morelli et al. (1976), Dubois (1976), Grand-Jacquet et Mascle (1978), Moussat (1983), van Dijk (1992), et van Dijk et al. (2000) proposent aussi d'intéressants livres, monographies et jalons. Il convient de noter que, dans les premières œuvres sur la géologie de la Calabre généralement on a défini deux phases : l'évolution et la déformation du socle jusqu'à l'Éocène tardif, et la phase «post-tectonique» avec le sédimentation des séquences post-orogéniques, pendant le Néogène tardif. Puis, par des études plus approfondies des affleurements, et les études liées à l'extraction des hydrocarbures (sections sismiques et forages profonds) il est devenu évident que le dernière déformation est considérée comme post-Miocène, Pliocène et même post Pléistocène moyen.

Pendant le dernier épisode, le "Récent", la zone est caractérisée par une activité volcanique et sismique. En général, cela a été attribué à une phase de restauration isostatique après la déformation de la phase de Pléistocène moyenne. Certains auteurs sont de la conviction que la subduction est encore active.