Centre hospitalier Gérard Marchant - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire du Centre Hospitalier

De Braqueville à Marchant : de l'asile au Centre Hospitalier

A l’hôpital La Grave de Toulouse, la Supérieure, Madame sœur Chagny, obtient de l’administration en 1822, alors qu’il n’y a pas encore d’aliéniste dans l’établissement, les fonds nécessaires pour faire construire des bâtiments appropriés pour les aliénés. A l’instar du Dr Pinel et du surveillant Jean-Baptiste Pussin, à la Salpétrière, elle incarne à Toulouse, celle qui a libéré les aliénés de leurs chaînes et leur a accordé soins et intérêt. Cependant, il reste beaucoup à faire pour compléter les réformes entreprises dans ce quartier qu’on peut plutôt considérer comme un lieu de détention que comme un lieu de traitement. A la fin de l’année 1826, le Docteur Jean-Baptiste Delaye, est nommé médecin du quartier des aliénés de La Grave, sur proposition d’Esquirol. Médecin organiciste, il donne à la folie des causes morales, mais c’est avant tout un apôtre de la modération. En 1835, La Grave compte 321 aliénés et le docteur Delay a semble-t-il participé à bien améliorer leur sort. Cependant, il est également responsable d’une maison privée pour "mentaux", et c’est la raison pour laquelle il ne se verra pas confier la direction du projet de l’asile public. Officiellement, l’État providentiel se donne pour mission de secourir et d’assister les fous. Officieusement, nous pouvons surtout penser que l’État entend pouvoir contrôler l’établissement, et pour cela, seul un fonctionnaire pourra être contraint de se plier à cette exigence. C’est donc son adjoint, le Docteur Gérard Marchant, à qui on donnera la préférence, pour ouvrir l'asile, en 1858, mettant en avant ses recherches, ses projets et ses publications (voir Bibliographie, plus bas).

En 1850, le Conseil Général vote le principe de la construction de l’asile de Haute-Garonne, aux frais du département. L’endroit est choisi : le lieu-dit "Braqueville" du domaine Gironis.

Étymologie de "Braqueville"

Francis Decoucut rapporte que l’origine du nom du lieu-dit viendrait de "Bracco", patronyme d’un valeureux soldat goth, que son chef récompensa après une expédition germanique dans le midi, en lui donnant ce fief. Françoise Jacob fait le lien avec le mot bracatus, celui qui porte des "braies", "larges culottes portées par les barbares (les francs)", et qui par extension, désignent ceux qui les portent. Ainsi, Braqueville aurait été le quartier des barbares. Si l’idée est séduisante, l’étymologie reste cependant à vérifier. Léon Dutil raconte par ailleurs, qu’en 1235, les Dominicains, chassés de Toulouse par les sympathisants cathares, se réfugient à cet endroit. Braqueville liée à l’Inquisition... L’endroit devint plus tard propriété du Chapitre de Saint Étienne, qui tira de ces terres de bons revenus jusqu’à la Révolution française. C’est ce lieu, donc, que l’on choisit pour établir le futur asile, et son nom résonne, qu’on le veuille ou non, comme le bien nommé : Braqueville, un lieu-dit lié à l’Inquisition, mais tout à fait "catholique", idéal pour recevoir des braques, des cerveaux fêlés, des barbares en puissance à remettre dans le droit chemin. Chaque jour, pendant environ six ans, une cohorte de malades, d’ouvriers, de servants et d’infirmiers quitte La Grave pour se rendre sur le chantier de l’asile en construction et c’est le 1er juillet 1858, alors que les travaux ne sont pas terminés, que les portes de Braqueville s’ouvrent pour recevoir Gérard Marchant, nommé Médecin Directeur, ainsi que 260 aliénés.

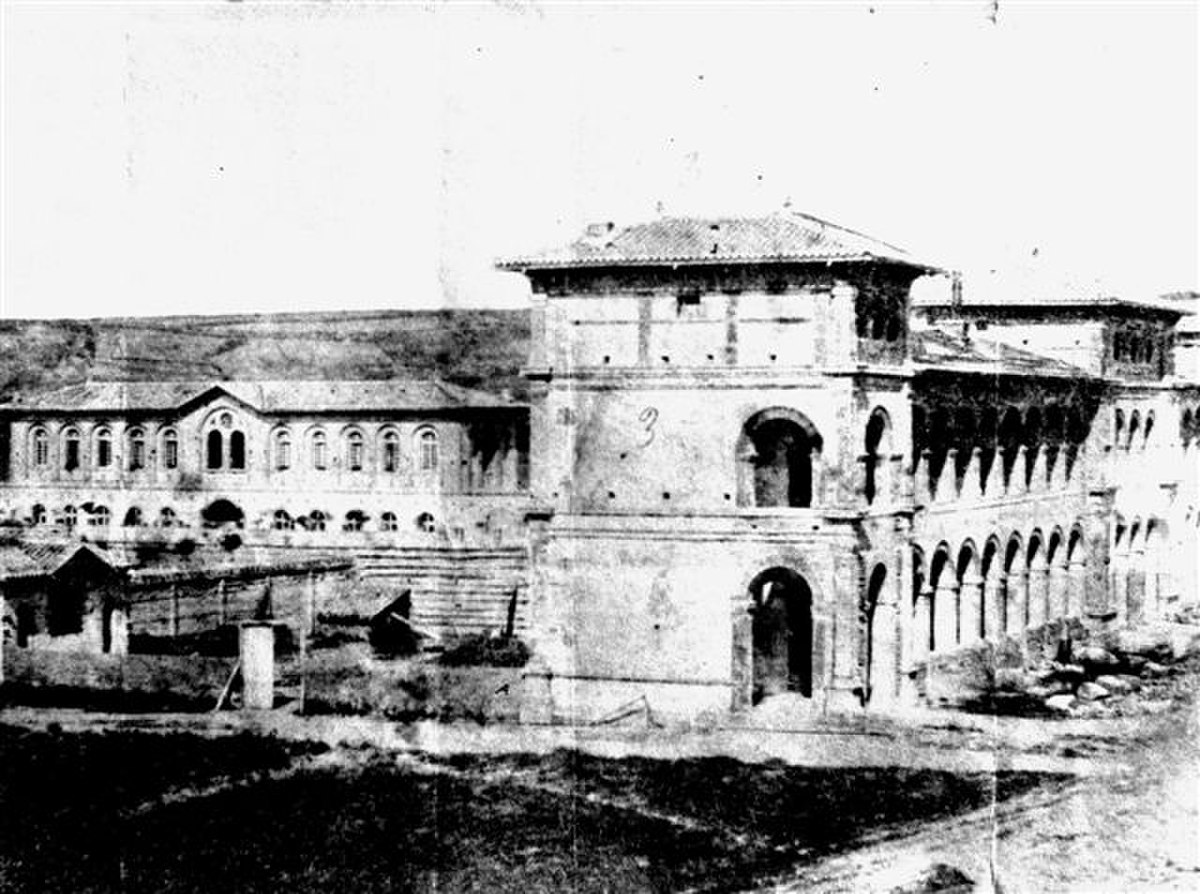

Construction de 1852 à 1864

L'architecte chargé de la construction des locaux de l'asile fut Jacques-Jean Esquié. L'avant-projet fut imaginé en 1850, et la construction commença en 1852, pour se terminer en 1864. En 1867, l'asile Bracqueville reçut le deuxième prix pour l’architecte et son chef d’œuvre, à l’Exposition Universelle de Paris.

Développement au XXème siècle

D'AZF à nos jours

Le 21 septembre 2001, l'explosion d'AZF à Toulouse a dévasté l'hôpital psychiatrique Gérard Marchant, situé en face de l'usine.

L’explosion du 21 septembre 2001 a détruit des bâtiments du XXe siècle mais pas ceux du XIXe siècle dont seuls les faux plafonds, vitres, etc. ont été abîmés, pas les maçonneries. Les toitures ont été soulevées par le souffle de l’explosion et, par une négligence coupable, la chapelle, en particulier, n’a plus de toit depuis trois ans et personne n’a songé à la bâcher.

L'évacuation de l'hôpital a été réalisée par les soignants eux-mêmes, souvent blessés, sans aucun soutien extérieur. Bernard Kouchner, alors ministre de la Santé, est allé visiter le site de l'usine AZF le jour même, mais n'a pas daigné traverser la route pour rencontrer les soignants et les patients de l'hôpital, qui se débrouillaient tant bien que mal : les télés n'y étaient pas. Il a été souvent souligné l'énorme effort des hôpitaux toulousains pour accueillir l'afflux des blessés, mais personne n'a parlé du fait que le personnel de l'hôpital Marchant y avait participé en première ligne, accueillant les premiers blessés d'AZF alors que les soignants et les malades étaient eux-mêmes pris dans l'explosion.

Les 368 malades ont été évacués dans toute la région avec les moyens du bord vers 75 lieux différents au soir de l'explosion. Dès le lendemain, le service d'accueil et d'admission des urgences (rebaptisé SIAP) a rouvert dans des locaux désaffectés et délabrés du CHR de Rangueil avec du personnel de l'hôpital psychiatrique. Ce service fonctionne dans les mêmes locaux depuis, sans qu'aucune mesure de remise en état - même partielle - n'ait été effectuée. Ce service se trouve dans la position d'avoir à accueillir des entrées pour un hôpital qui n'a pas de lits et envoie les malades là où il y a de la place... souvent au-delà de la région sud-ouest (Bordeaux, Béziers, Marseille, Avignon, etc.)

Plusieurs hôpitaux ont rouvert des pavillons désaffectés pour accueillir des patients, au soir de l'explosion. Certains de ces lieux fonctionnent encore avec du personnel de l'hôpital Marchant (Lannemezan, Saint-Lizier, Limoux, Montauban pour les services adultes). Le plus proche de Toulouse est Montauban à 50 km, les autres se trouvant à 100 km ou plus !