Électromigration - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Conception minimisant l'électromigration

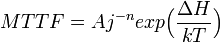

L’approche conventionnelle utilisée pour assurer un degré de fiabilité suffisant reste encore actuellement basée sur le modèle empirique mis au point par Black en 1969. Ce modèle permet d’estimer la durée de vie moyenne avant défaillance (MTTF : Mean Time To Failure) d’une ligne soumis à l’électromigration :

avec A une constante déterminée empiriquement, ΔH l’énergie d’activation et n une constante comprise entre 1 et 2. La densité de courant et la température apparaissent, assez naturellement, comme les paramètres critiques influant sur la durée de vie des interconnexions. Couplé à une approche statistique (notamment avec un modèle de distribution des défaillances), ce modèle est encore largement usité dans l’industrie. En effet, il continue de montrer de bons résultats et est un bon indicateur de la robustesse d’une technologie. Ce type de modèle permet d’établir des règles de conceptions qui sont ensuite implantées dans les outils de CAO employé en microélectronique. Ainsi un concepteur est prévenu lorsque la densité de courant dans une ligne est trop importante pour assurer une durée de vie convenable.

Néanmoins le concepteur peut (devrait) respecter certaines règles pour s’assurer que les connexions vieilliront dans de bonnes conditions. Une bonne pratique à appliquer est de répartir au mieux la densité de courant dans les lignes. Les angles à 90° ou les vias sont des zones de fort gradient de densité de courant. Il faut proscrire au maximum les angles à 90° dans les interconnexions et préférer l’utilisation d’angles de 135°. La conception de matrices de vias nécessite également des précautions pour améliorer la distribution de la densité de courant. La disposition des vias doit être organisée de façon à minimiser les gradients de densité de courant.

Une autre piste à suivre est l’utilisation de lignes à structure dites « bambou ». Cette dénomination est tirée de la forme des joints de grain du matériau semblable à la tige de la plante. Le problème des lignes classiques est que les joints de grains sont des zones privilégié pour le transport de matière. Une structure bambou, avec ses joints de grains perpendiculaires au flux d’électrons et donc au flux de matière, est bien plus résistante à l’électromigration. Pour former des interconnexions avec cette structure, la largeur de la piste doit être de l’ordre de grandeur, ou inférieure, à la taille moyenne d’un grain du matériau utilisé. Évidemment, pour ne pas augmenter la densité de courant, on doit répartir le flux d’électron sur plusieurs lignes en parallèle.

Enfin, il existe une limite maximale de longueur de piste en dessous de laquelle l’électromigration ne peut pas se produire que l’on nomme longueur de Blech. Pour comprendre le phénomène, il faut prendre en compte les contraintes mécaniques induites par le déplacement de matière dans une ligne. Les régions où la matière s’accumule vont être soumises à une compression qu’on peut modéliser par une force s’opposant au déplacement de matière par électromigration. Cette force va avoir tendance à réduire, voir annuler, le déplacement de matière. De manière plus formelle, il existe un couple densité de courant (j) - longueur de ligne (L) pour lequel la ligne n’est pas sujette à l’électromigration. Cette approche semble très séduisante puisqu’elle permettrait d’obtenir des lignes à durée de vie infinie.

Cependant il est compliqué d’appliquer ces méthodes sur des circuits complexes et elles sont donc, a priori, peu employées sur des circuits commerciaux.