Hétérostylie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

L’hétérostylie est un polymorphisme floral sous contrôle génétique apparu indépendamment dans 24 familles de plantes à fleurs. Dans une espèce hétérostyle, deux (distylie) ou trois (tristylie) types morphologiques différents de fleurs, appelés morphes coexistent dans la population. Sur chaque individu, toutes les fleurs partagent le même morphe.

Description

Les morphes diffèrent par la longueur des étamines et des styles. De plus, ils diffèrent souvent par la taille et le nombre de grains de pollen produits et parfois par la structure de l’exine, la couleur du pollen, la présence ou non d’amidon dans le pollen, la structure des papilles stigmatiques et la taille de la corolle. Les plantes distyliques ont deux morphes et les plantes tristyliques en ont trois. Ces dernières sont plus rares ; on ne les retrouve que chez quelques Lythraceae (ex. : Lythrum salicaria), Oxalidaceae (Oxalis pes-caprae) et Pontederiaceae (ex. : Eichhornia paniculata) et deux autres familles dans lesquelles leur présence n’a pas encore été confirmée : les Connaraceae et Linaceae. Parmi les plantes distyliques on retrouves beaucoup d'espèces du genre Primula, le Lin cultivé et d'autres espèces du genre Linum et beaucoup d'espèces de Cryptantha.

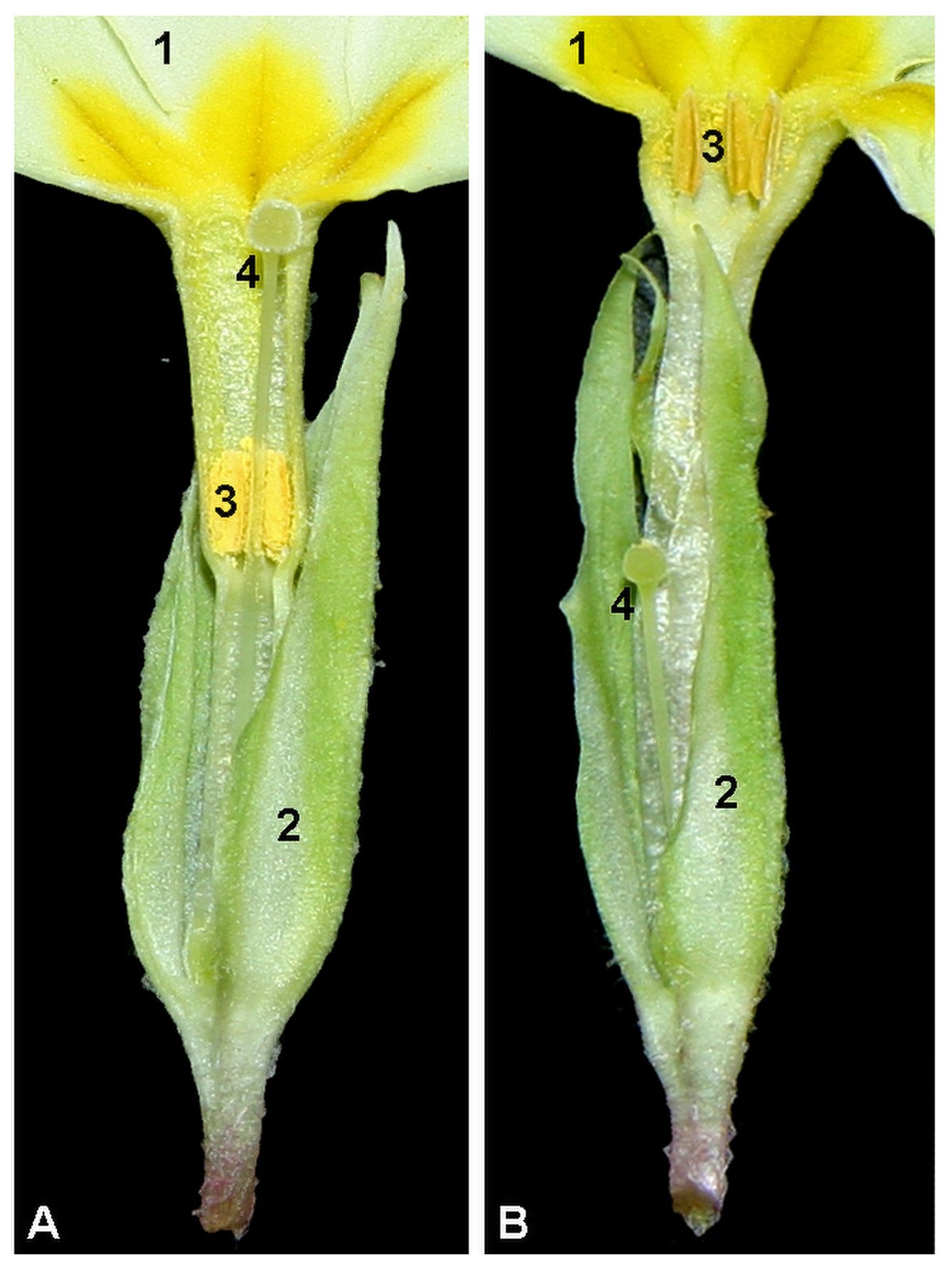

Dans les espèces distyliques, les fleurs (et donc, par abus de langage, les plantes) sont soit de type brévistyle (« thrum » en anglais) avec des styles plus courts que les étamines (voir figure), soit de type longistyle (« pin » en anglais) avec des styles plus longs que les étamines.

Dans les espèces tristyliques, les fleurs de chaque morphe sont caractérisées par trois niveaux différents dont deux sont occupés par des anthères et le troisième, par un stigmate. Les fleurs longistyles ont donc un style long et des étamines moyennes et courtes. Les fleurs mésostyles ont un style de longueur moyenne et des étamines longues et courtes Les fleurs brévistyles ont un style court et des étamines de longueur moyenne et longue.

Dans la majorité des cas, les différents morphes des espèces hétérostyles sont compatibles entre eux (on parle de croisements légitimes), alors que la pollinisation entre plantes de même morphe et l’auto-pollinisation sont incompatibles (on parle de croisements illégitimes). Par exemple, dans le cas des espèces distyliques, le pollen produit par les étamines longues est compatible avec les styles longs et le pollen produit par les étamines courtes est compatible avec les styles courts. La population est donc divisée en deux groupes compatibles.

Contrôle génétique

Les loci contrôlant les réactions d’incompatibilités des espèces distyliques sont étroitement liés aux loci contrôlant l’hétéromorphie, si bien qu’ils sont hérités ensemble comme un seul gène se comportant à la façon d’un facteur mendélien simple, appelé supergène S. Celui-ci commande la différenciation en plantes brévistyles, hétérozygotes (Ss), et longistyles, homozygotes récessives (ss). Cela implique qu’un rapport 1:1 entre les deux morphes est maintenu de génération en génération. Etant donné que les croisements entre plantes brévistyles ne sont pas compatibles, il ne peut pas exister de plantes brévistyles homozygotes SS. Ce génotype apparaît toutefois naturellement dans les populations des rares espèces distyliques autogames comme Amsinckia spectabilis (Boraginaceae).

C’est Dowrick qui a avancée la première cette notion de supergène en travaillant sur Primula obconia. Elle proposa alors trois sous-gènes : G, P et A contrôlant respectivement la longueur du style, la taille du pollen et la longueur du filet. En irradiant des akènes de sarrasin, Sharma & Boyes ont confirmé que celui-ci suivait également le modèle du supergène. Ils ont complétés les trois premiers sous-gènes par deux autres contrôlant la réaction d’incompatibilité du style (Is) et du pollen (Ip). Le supergène S différencierait ainsi les deux génotypes.

On pourrait parler d’un système multiallélique d’autoincompatibilité mais les loci seraient tellement proches l’un de l’autre sur le chromosome qu’on devrait considérer le système comme diallélique. Les recombinaisons entre les sous-gènes sont rares.