Sulfate de cuivre - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Utilisation

Il est préconisé dès le début du XIXe siècle en traitement des semences, puis utilisé vers le milieu du siècle, sous une forme proche de la bouillie bordelaise, pour décourager les voleurs de raisin, puis comme fongicide anti-mildiou, sur vigne, à partir de 1880.

Le sulfate de cuivre et l'acide sulfurique étaient jadis appelés « vitriol ». Il a été longtemps utilisé comme désherbant chimique (en particulier des pommes de terre). On peut également l'utiliser comme « algicide » pour les piscines puisque, à raison de 1 g·m-3, il est relativement inoffensif pour l'homme. Cependant, il est corrosif pour les yeux en cas d'exposition prolongée et très nocif pour l'environnement et ne doit donc être utilisé qu'en tout dernier recours. De plus, il attaque les métaux et les revêtements en matière plastique (type liner) et annule la garantie offerte par la plupart des pisciniers.

Aujourd'hui encore, les cristaux sont généralement broyés et vendus sous l'appellation « sulfate de cuivre neige », qui est utilisé pour fabriquer (industriellement ou non) la bouillie bordelaise. Celle-ci est employée comme fongicide et bactéricide en agriculture, y compris biologique.

Le sulfate de cuivre est aussi employé comme apport d'oligo-élément (cuivre), aussi bien en cas de carence en cuivre des végétaux, que des animaux (maladie du tour de l'œil blanc des bovins par exemple). Dans les élevages de porcs, il est régulièrement employé en complément minéral dans la nourriture, pour favoriser la prise de poids. C'est un additif alimentaire autorisé dans les aliments comme fixateur de la couleur et conservateur alimentaire (numéro E519).

Le sulfate de cuivre anhydre est blanc (grisâtre) et redevient bleu au contact de l'eau ou de la vapeur d'eau.

Il est aussi utilisé pour tester la présence d'eau dans un produit.

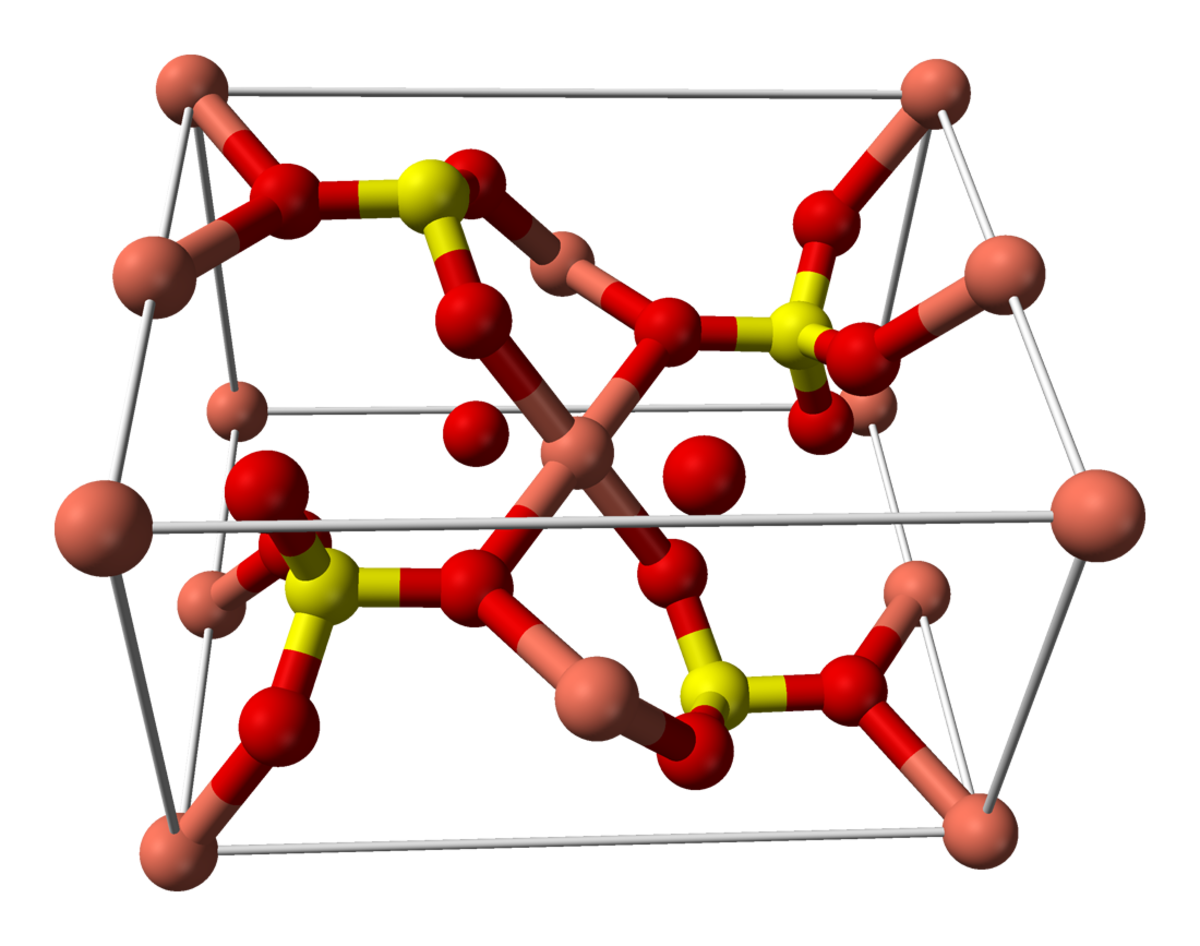

Illustrations

| Réseau 3D. | Poudre de sulfate de cuivre hydraté. | Cristal de sulfate de cuivre (II) produit dans des conditions intérieures. | |