Amazone à épaulettes jaunes - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Amazone à épaulettes jaunes | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification (COI) | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Chordata | ||||||||

| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||

| Classe | Aves | ||||||||

| Ordre | Psittaciformes | ||||||||

| Famille | Psittacidae | ||||||||

| Sous-famille | Psittacinae | ||||||||

| Genre | Amazona | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Amazona barbadensis (Gmelin, 1788) | |||||||||

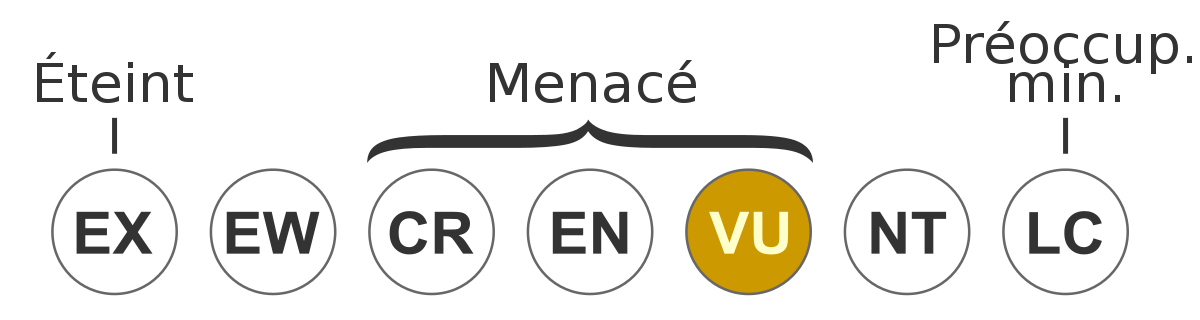

| Statut de conservation IUCN : | |||||||||

| | |||||||||

L'Amazone à épaulettes jaunes (Amazona barbadensis) est une espèce d'amazone de taille moyenne.

Description

L'Amazone à épaulettes jaunes mesure 33 cm environ. Comme la plupart des espèces de ce genre, elle présente un plumage vert avec des reflets brillants dus à la bordure noire des plumes. Son front est blanc. La calotte et les zones périoculaires sont jaunes, tout comme les épaules (d'où le nom spécifique) et les culottes. Le vert des joues et de la gorge est lavé d'azur. Un miroir alaire rouge marque les quatre premières rémiges secondaires. Les iris sont orange et les cercles orbitals blancs. Le bec est de couleur corne teintée de rose. La cire est peu développée tandis que les narines sont très apparentes.

Habitat

Cet oiseau peuple les zones arides tels les talus rocheux ou les steppes à acacias clairsemés.

Sous-espèces

Deux sous-espèces sont reconnues chez l'Amazone à épaulettes jaunes :

- barbadensis, localisée sur la côte du Vénézuela ;

- rothschildi (jaune sur la tête et les ailes moins étendu et légèrement nuancé d'orange), également dans cette région mais aussi dans les Antilles néerlandaises.

La distinction entre ces deux sous-espèces n'est pas aisée car elles sont souvent mélangées dans certains secteurs de la côte vénézuelienne et donnent naissance à des formes intermédiaires. Pour cette raison, actuellement, ces deux sous-espèces ne sont pas reconnues par tous les auteurs.

Reproduction

L'Amazone à épaulettes jaunes établit son nid dans les cavités arboricoles ou rocheuses. Elle commence à se reproduire en avril. La ponte comporte deux ou trois oeufs couvés pendant 26 jours. Les jeunes quittent le nid vers l'âge de huit semaines mais restent dépendants de leurs parents presque encore autant de temps.

Comportement

Cette espèce peut se rassembler en groupes plus ou moins importants.

Conservation

Des reproductions en captivité obtenues au début des années 2000 permettent d'envisager de futurs programmes de réintroduction qui devront s'accompagner de la restauration d'habitats favorables.

Répartition et effectifs

Cette espèce est gravement menacée car son habitat naturel a été fortement amputé par l'aménagement de structures touristiques. Assez répandue sur la côte nord du Venezuela, elle a disparu de l'île d'Aruba tandis qu'il ne reste plus que 800 individus sur l'île de Margarita, environ 100 à La Blanquilla et pas plus de 400 à Bonaire.