André Thevet - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

André thevet et l'herbe pétun (tabac)

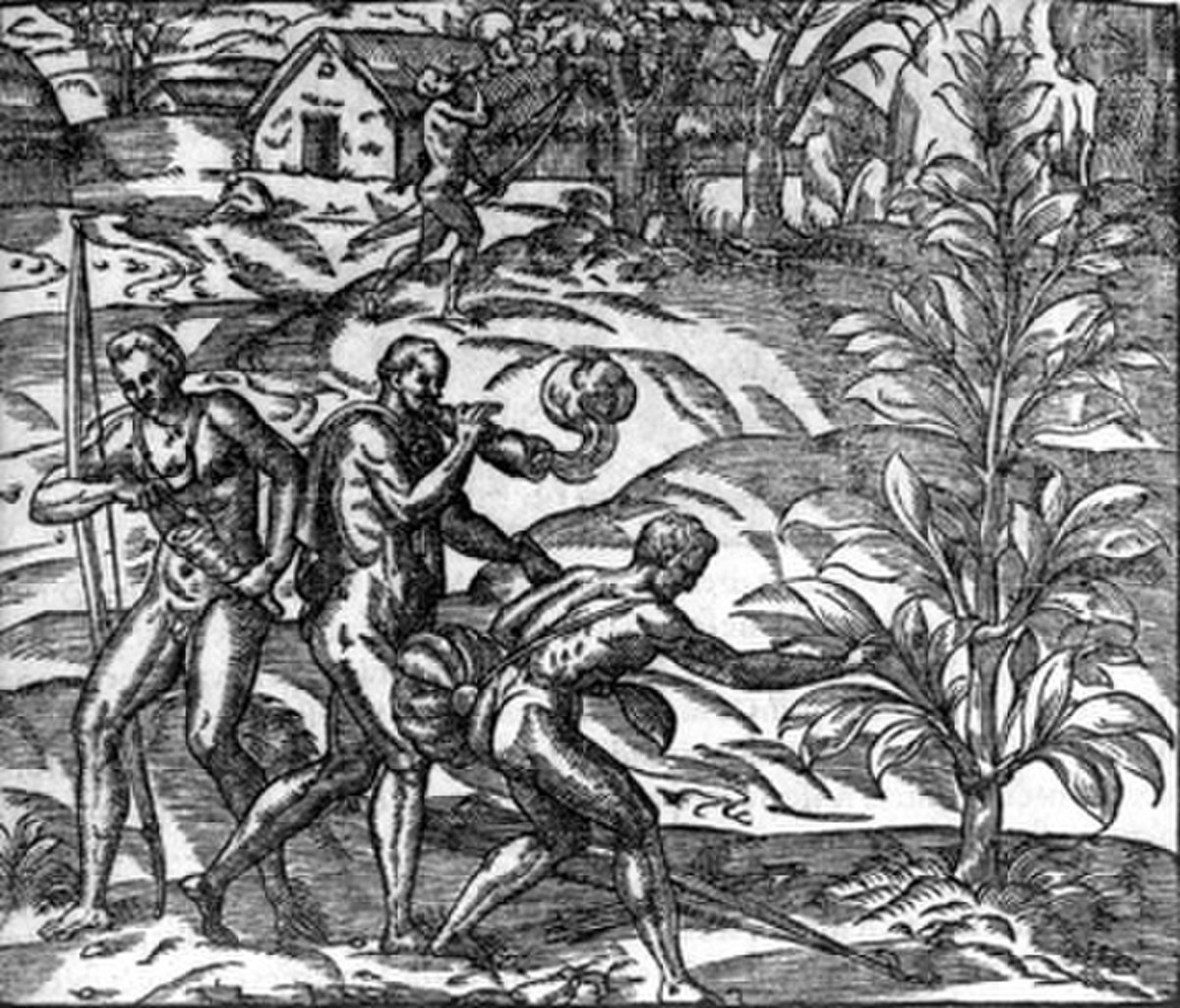

Dans Singularités de la France antarctique (1558), André Thevet donne une description précise de l’usage du "tabac" par les indiens. Il en ramènera des graines en France qu’il sèmera dans sa région natale d’Angoulême et baptisera la plante « herbe angoulmoisine ». Mais le terme aura moins de succès que « pétun », mot venant du tupi « petyma, petyn » qui sera largement employé en France et aux Antilles jusqu’au début du XVIIe siècle, époque où il sera évincé par « tabac », terme qui lui vient à travers l’espagnol, d’un mot Haïtien, tabaco.

« Autre singularité d’une herbe qu’ils nomment en leur langue pétun, laquelle il porte ordinairement avec eux, pource qu’ils l’estiment merveilleusement profitable à plusieurs choses. Elle ressemble à notre buglosse.

Or ils cueillent soigneusement ceste herbe et la font sécher à l'ombre dans leur petites cabanes. La manière d’en user est telle : ils l’enveloppent, estant seiche, quelque quantité de ceste herbe en une feuille de palmier qui est fort grande, et la roulent comme de la longueur d'une chandelle, puis mettent le feu par un bout, et en reçoivent la fumée par le nez et par la bouche. Elle est fort salubre, disent-ils, pour faire distiller et consummer les humeurs superflues du cerveau. Davantage, prise en cette façon, fait passer la faim et la soif pour quelques temps. Parquoi ils en usent ordinairement, même quand ils tiennent quelque propos entre eux, ils tirent cette fumée, et puis ils parlent…Vrai que si on en prend trop cette fumée ou parfum, elle entête et enivre, comme le fumet d’un fort vin. » (Singularités 1558).

Thevet nous dit avoir essayé par lui-même le cigare de pétun et que « cette fumée cause sueurs et faiblesses, jusqu'à tomber en quelque syncope».

Quelques années plus tard, en 1560, Jean Nicot ambassadeur de France au Portugal, envoie de la poudre de tabac à la Reine Catherine de Médicis pour soigner les migraines de son fils. Le traitement a du succès et pour honorer Jean Nicot, le botaniste Delachamps donne officiellement à la plante le nom de « Nicotiana tabacum ». Cette usurpation rendra furieux Thevet « Depuis un qidam, qui ne fit jamais le voyage, quelques dix ans après que je fus de retour de ce pays, lui donna son nom ». Si Thevet fut indéniablement le premier à introduire le tabac en France, il ne fut pas le premier en Europe, puisque Hernandez l’avait introduit en Espagne dès 1520.

La légende noire de Thevet

Les ouvrages de Thevet ont été mal accueillis par les doctes de son époque. On l’a accusé de plagiat et d’ignorance (Belon 1557, Belleforest et Fumée 1568) ou encore d’outrecuidance. « Cette mauvaise renommée se renforce avec le début des troubles civils. Après s’être rallié ostensiblement au duc de Guise lors de la première guerre de Religion, Thevet tente de louvoyer entre les deux camps. Mais également condamné par les deux partis en présence, le projet cosmographique n’a quitté les franges de l’hérésie que pour se précipiter dans la démesure blasphématoire. La faute de Thevet est scientifique, mais aussi théologique (Belleforest, 1575 ; Du Préau, 1583) »., écrit Frank Lestringant. « Il est vrai qu’à côté de cette légende noire cultivée par les doctes, Thevet n’a cessé de fasciner les esprits curieux (Paré, 1579). Longtemps les naturalistes et en premier lieu les botanistes l’ont cité avec révérence, notamment en ce qui concerne les réalités exotiques de l’Amérique et tout particulièrement du Brésil. ». C’est le cas par exemple de Jean-Marie Pelt, qui dans son ouvrage de 1999 sur les grands naturalistes explorateurs, consacre un chapitre entier à sa réhabilitation.