Baleine à bosse - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

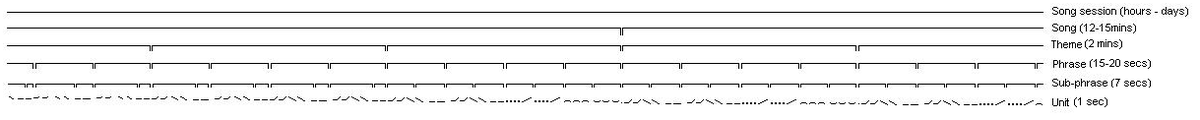

Chant

Les baleines à bosse sont autant réputées pour leurs acrobaties que pour leurs longs chants complexes. Elles émettent pendant des heures, parfois des jours, des motifs de notes graves qui varient d’amplitude et de fréquence, en répétant des séquences cohérentes et emboîtées. Les baleines ne chantent que pendant la saison d’accouplement : on suppose donc qu’il s’agit de chants de séduction. On notera aussi que le chant personnel d’une baleine évolue lentement au cours des années et ne revient jamais à la même séquence de notes même après des décennies.

Relations avec les hommes

Les baleines à bosse apparaissent dans les récits des marins de tous les temps. Le spectacle de ces gigantesques créatures bondissant hors de l’eau était sans doute fascinant, peut-être même effrayant. La baleine à bosse est probablement pour partie à l’origine des mythes marins de monstres et de sirènes qui charment par leurs chants les navigateurs et les entraînent dans les eaux jusqu’à la mort. Aujourd’hui même, les plongeurs qui nagent près de baleines à bosse en train de chanter se disent désorientés car la gravité et la force des notes sont suffisantes pour faire résonner vigoureusement leur cage thoracique.

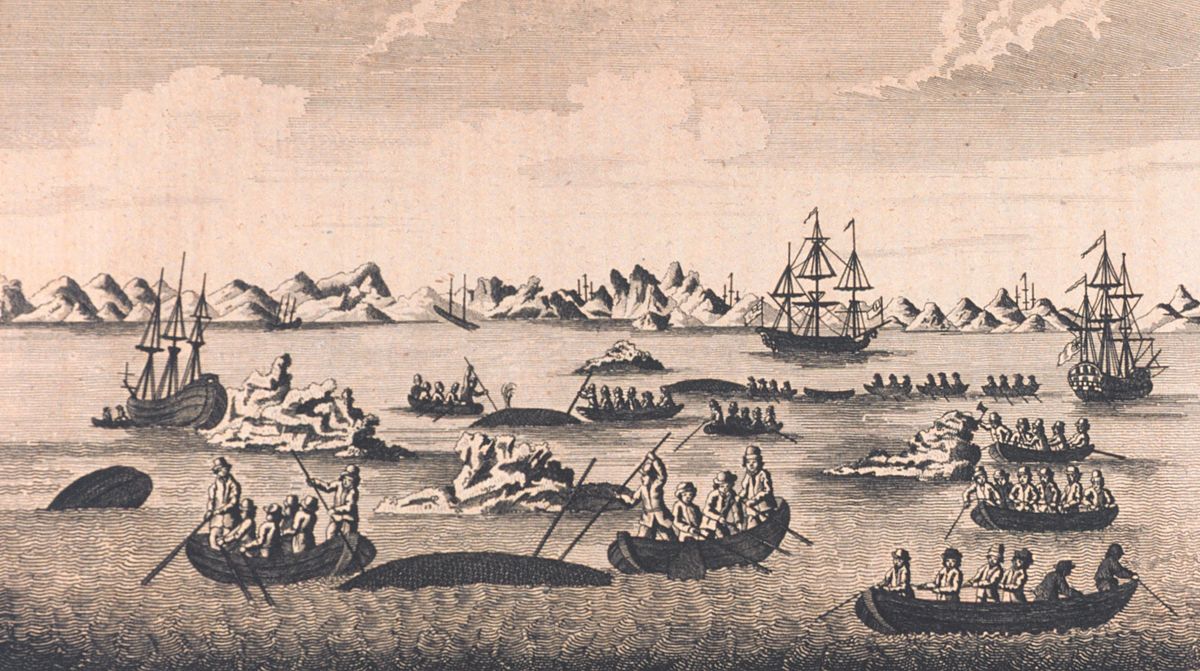

Chasse à la baleine

Le premier témoignage écrit de mise à mort d’une baleine à bosse date de 1608 au large de Nantucket. On a sans doute tué des baleines de cette espèce lorsque l’occasion s’en présentait bien avant cette date et on a continué à le faire ensuite à un rythme croissant au cours des siècles suivants. Au XVIIIe siècle, on a réalisé la valeur marchande des baleines à bosse, elles sont alors devenues des proies communes pour les baleiniers pendant de nombreuses années.

Au XIXe siècle, beaucoup de pays (en particulier les États-Unis) les chassaient en masse dans l’Océan Atlantique et dans une moindre mesure dans les océans Indien et Pacifique. L’introduction du harpon explosif à la fin du XIXe siècle a encore accéléré les prises. Avec l’ouverture des mers antarctiques en 1904, le déclin est devenu dramatique pour toutes les populations de baleines à bosse du monde.

Au cours du XXe siècle, au moins 200 000 baleines ont été capturées. La population globale a diminué de plus de 90%. Pour empêcher l’extinction de l’espèce, un moratoire général sur la chasse des baleines à bosse a été institué en 1966. Il est toujours en vigueur aujourd’hui. Dans son livre sur les baleines à bosse Humpback Whales (1996), Phil Clapham, un scientifique du Smithsonian Institute, déclare que « cette destruction sans mesure d’une des plus magnifiques créatures de la Terre est l’un des plus grands de nos nombreux crimes contre l’environnement ».

Lorsqu’en 1966, les membres de la Commission Baleinière Internationale ont décidé d’un moratoire pour les baleines à bosse, celles-ci étaient devenues tellement rares que leur chasse n’était plus rentable. On dénombrait alors historiquement 250 000 prises enregistrées, mais le vrai chiffre d’animaux tués est très certainement beaucoup plus important. L’Union soviétique était bien connue pour délibérément mentir sur ses chiffres, elle avait déclaré 2 710 prises alors qu'on pense maintenant qu’il y en a eu 48 000.

En 2004, une chasse limitée à quelques animaux est permise au large des îles de Saint-Vincent et Grenadines dans les Caraïbes. On pense que le quota autorisé ne met pas en danger la population locale.

Le Japon a contourné l'interdiction de la chasse à la baleine à bosse, en pratiquant des pêches à but « scientifique », durant de longues années. En décembre 2007, toutefois, le Japon a annoncé que les bateaux pêcheurs japonais allaient cesser la pêche de la baleine à bosse.

En juin 2009, lors de la réunion de la Commission Baleinière Internationale, le Danemark a sollicité l'autorisation de reprendre l'abattage au Groenland, sous prétexte de « chasse aborigène de subsistance ».

Tourisme baleinier

Les baleines à bosse sont généralement curieuses des objets de leur environnement. Elles s’approchent souvent volontiers des bateaux et tournent autour. Alors que cette attitude s’apparente au suicide quand le navire est un baleinier, elle a fait des baleines à bosse un support du tourisme d’observation des baleines (whale watching) dans beaucoup d’endroits autour du monde depuis les années 1990.

Les sites d’observation comprennent par exemple la côte pacifique américaine au large de l’État de Washington, de Vancouver et de l’Alaska, le Golfe de Gascogne en France, la Baie de Byron au large de Sydney, la Nouvelle-Angleterre, la presqu’île de Snaefelsnes à l’ouest de l’Islande, le Golfe du St-Laurent au Québec, le Golfe de Guinée le long du cotes du Gabon, etc. La baleine à bosse est très populaire car elle saute régulièrement, et manifeste une variété d’autres comportements sociaux qui peuvent captiver le public.

Comme les autres cétacés, les mères sont le plus souvent extrêmement protectrices envers leur petit et cherchent donc à se placer entre toute embarcation et le baleineau avant de s’éloigner vivement. Les opérateurs touristiques sont donc invités à suivre un code de bonne conduite, pour éviter de stresser les mères inutilement.

Une baleine à bosse albinos, présumée née en 1990, qui voyage régulièrement le long de la côte est de l’Australie est devenue célèbre dans les média locaux à cause de sa couleur très rare. On l’a appelée Migaloo (en langue aborigène le « garçon blanc ») mais on a longtemps spéculé sur son sexe, jusqu’en juin 2004 quand il a trouvé une compagne et prouvé qu’il était bien un mâle. À cause du grand intérêt porté à cet individu, les environnementalistes ont craint qu’il ne devienne perturbé par le grand nombre de bateaux qui le suivaient chaque jour. Le gouvernement du Queensland a alors ordonné une zone d’exclusion de 500 mètres autour de l’animal.