Cathédrale de Cantorbéry - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La fondation

La fondation est l’établissement autorisé à fournir du personnel (dont peu appartient au clergé) à la cathédrale. Celui qui gère la cathédrale est le doyen, en ce moment le très révérend père Robert Willis, assisté d’un chapitre de 24 chanoines, dont quatre sont résidents, les autres étant désigné de façon honoraires par le clergé du diocèse. De plus, des chanoines forment ensemble le Grand Chapitre qui a la responsabilité légale à la fois de la cathédrale et de l’élection de l’archevêque lorsqu’une vacance est prévue. La loi anglaise et la coutume veut qu’ils ne puissent élire que la personne qui a été nommée par le monarque sur proposition du Premier ministre. La fondation inclut aussi les ‘Scholars’ du roi et d’autres officiers dont certains postes sont sur le point de disparaître comme le barbier de la cathédrale. La cathédrale emploie 250 personnes à temps complet ce qui en fait un des plus gros employeurs du district.

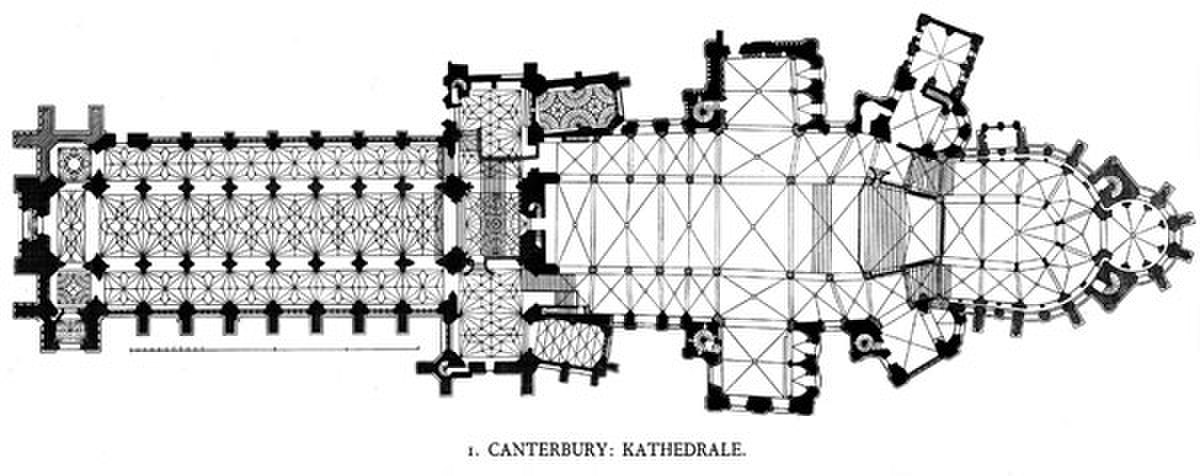

Plan de la cathédrale actuelle

Une curieuse vue d’ensemble de la cathédrale de Cantorbéry et de ses bâtiments annexes, faite vers 1165, est préservée dans le Grand Livre des Psaumes à la bibliothèque du Trinity College (Cambridge). Comme le montra le professeur Willis, ce plan montre le monastère bénédictin au XIIe siècle et nous permet de le comparer avec le plan de Saint-Gall datant du IXe siècle. On remarque dans les deux les mêmes principes généraux d’arrangement (qu’on retrouve dans toutes les abbayes bénédictines) et qui nous permettent de déterminer avec précision la disposition des différents bâtiments, alors même que peu de restes des murs nous est parvenu. Cependant pour des raisons locales, le cloître et les bâtiments monastiques sont placés au nord de l’église plutôt qu’au sud comme c’était généralement le cas. Il y a aussi une salle capitulaire séparée, qui avait été prévue à Saint Gall.

Les bâtiments à Cantorbéry comme à Saint Gall forment des groupes séparés. L’église en est le noyau. À son contact, on trouve au nord le cloître et un groupe de bâtiments destinés à la vie monacale. À l’extérieur de cela, à l’ouest et à l’est se trouvent les pièces et les chambres destinées à l’hospitalité que chaque monastère offrait pour recevoir les visiteurs, qu’ils soient prêtres, laïcs, pèlerins, voyageurs ou pauvres.

Au nord, une large cour ouverte sépare la partie non sacrée habitée par des serviteurs laïcs (les étables, les greniers, la grange, la brasserie, la blanchisserie…) placée volontairement aussi loin que possible des bâtiments religieux. Au-delà de l’enceinte du couvent, aussi loin que possible de l’église se trouvait la partie destinée à la charité. L’aumônerie pour soulager les pauvres avec à côté un grand hall formait l’hospice des pauvres.

Les bâtiments les plus importants étaient naturellement ceux dévoués à la vie monacale, incluant deux cloîtres dont le plus grand entourait les bâtiments dont se servaient quotidiennement les moines. L’église se trouvait au sud, le réfectoire ou frater-house à l’opposé de l’église (comme partout ailleurs), le plus loin possible de l’église pour ne pas que les odeurs et les sons du repas ne pénètre son enceint sacrée. À l’est, le dortoir, avec sa grande voûte, et la salle capitulaire. À l’ouest, les logements du cellérier. Il incombait à ce dernier de gérer l’approvisionnement quotidien de nourriture pour les moines ainsi que celle des invités. C’est pourquoi il était logé à proximité immédiate du réfectoire et de la cuisine ainsi que près du hall des invités. Un passage sous le dortoir menait vers l’est à un plus petit cloître de l’infirmerie qui servait aux moins malades ou infirmes.

À l’est du cloître s’étendent le hall et la chapelle de l’infirmerie qui ressemblent dans leurs formes et leurs arrangements à une nef et un chœur d’une autre église. Sous le dortoir, avec vue sur la cour verte ou herbarium, se trouve le pisalis ou calefactory, la salle commune des moines. À l’angle nord-est, on construisit un accès du dortoir au necessarium, un édifice prodigieux en forme de hall normand avec 45 mètre de long sur 8 de large contenant cinquante cinq places. Cela a été construit (comme partout ailleurs) avec le respect le plus poussé des règles d’hygiène et de santé avec un courant d’eau passant dessous de part en part.

Un deuxième dortoir plus petit courait sur un axe est-ouest pour les dignitaires du couvent qui devait dormir dans un dortoir. Près du réfectoire, mais n’attenant pas aux cloîtres, on trouve les salles domestiques qui ont un lien avec lui : au nord, la cuisine de 5 mètres carrés surmontée d’un toit pyramidal élevé et la cour de la cuisine ; à l’ouest, l’office et la pièce où l’on battait le beurre… L’infirmerie avait sa propre petite cuisine. À l’opposé de la porte du réfectoire dans le cloître se trouve deux ‘toilettes’ toujours ajoutées à côté de la salle à manger des moines où ils se lavent avant et après manger.

Les bâtiments dévoués à l’hospitalité étaient divisés en trois groupes. Celui du prieur commençait à l’angle sud-est de la cour verte, et était donc placé le plus près de la partie la plus sacrée de la cathédrale car elle accueillait les membres éminents du clergé et de la noblesse. Celui du cellérier se trouvait à l’extrémité occidentale de la nef. Les visiteurs ordinaires de la classe moyenne y étaient logés. Les pèlerins et les pauvres étaient relégués dans le hall nord, l’aumônerie dans la porte, aussi loin que possible des deux autres bâtiments.