Chaetognatha - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Systématique du phylum

Le caractère clef de la systématique du phylum est la présence ou non de musculature transverse (les phragmes). Ce caractère permet de subdiviser les six genres décrits en deux ordres : Phragmophora (présence de phragmes) et Aphragmophora (absence de phragme). Cette subdivision a été confirmée par des analyses de phylogénie moléculaire réalisées à partir de l'ARN le gène de la grande sous unité de l'ARN ribosomique 28S et par la suite de la petit sous unité l'ARNr 18S. Cette phylogénie est en accord avec les principaux caractères morphologiques tels que le nombre et la structure des nageoires, le type de fibres musculaires ou le rapport tête/corps. Cependant, la phylogénie moléculaire a mis en lumière la limite des caractères traditionnels : l'espèce planctonique Pterosagitta draco dépourvue de musculature transverse (phragmes), auparavant classée dans l’ordre des aphragmophora, a été incluse dans l’ordre des phragmophora. Cette perte des phragme chez Pterosagitta draco peut être expliquée le changement de milieu de vie : ce membre de la famille benthique des spadellidae se serait adapté à la vie planctonique.

Reproduction et développement

Les Chætognathes sont hermaphrodites et leur reproduction se fait par fécondation croisée. Le développement est direct, sans mue ni étape larvaire. L’œuf, transparent, subit une segmentation radiaire totale et égale. Cependant, des expériences de marquage des premiers blastomères ont montré que la disposition tétraédrale des blastomères au stade quatre cellules correspondait aux futurs axes corporels, une caractéristique également présente chez les spiraliens.

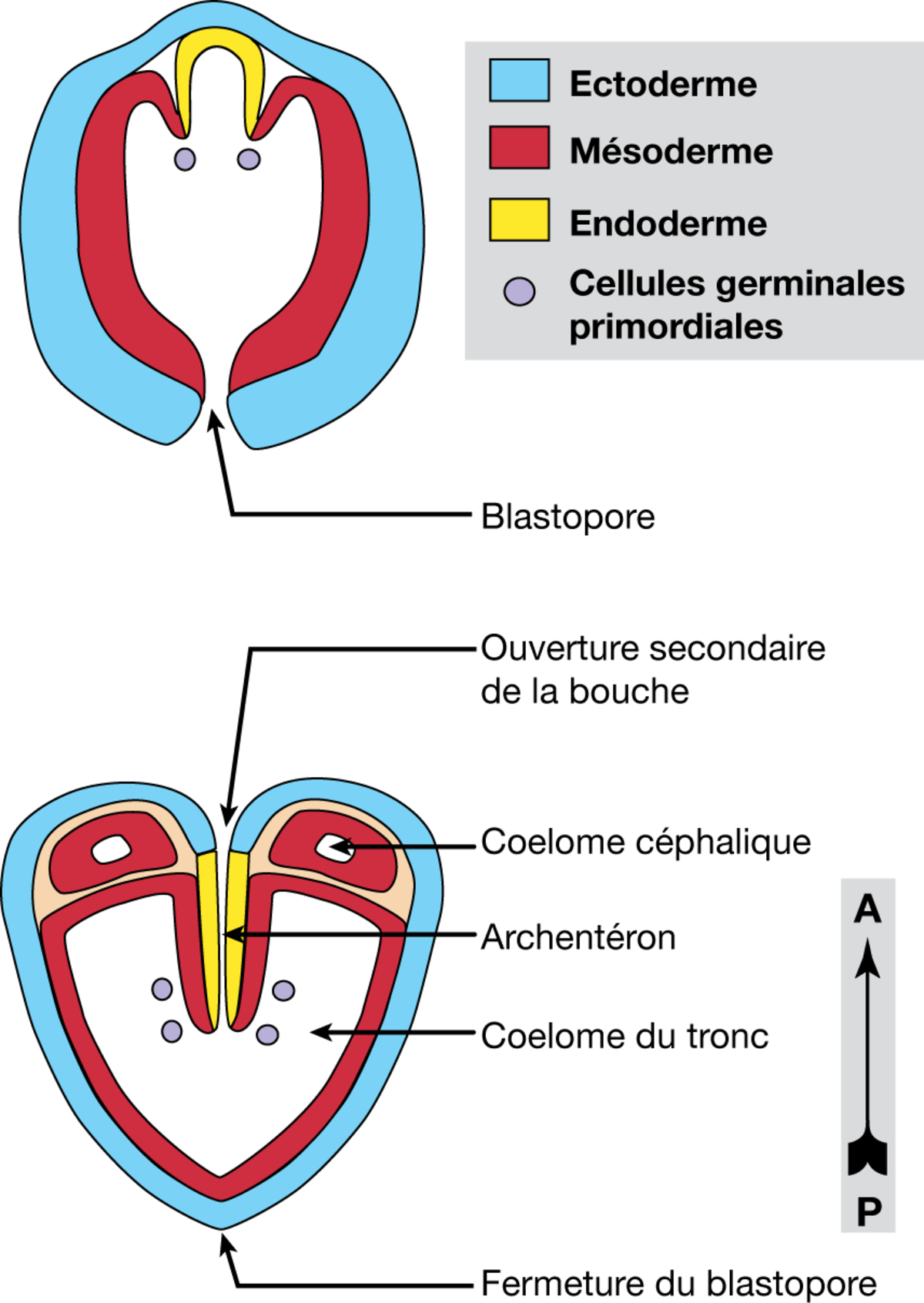

Une blastula avec un blastocœle étroit se développe. Au stade de 64 cellules, le déterminant des lignées germinal, un corps rond et petit formé après la fécondation près du pôle végétal, se divise pour la première fois et est distribué dans deux blastomères, les futures cellules germinales primordiales (CGP). Au stade suivant, une invagination typique forme la gastrula. Deux invaginations antéro-latérales de l’endoderme forment ensuite deux plis qui migrent vers le blastopore directement à l’intérieur de l’archentéron. Ces plis poussent à leur pointe les CGP qui se divisent à nouveau. Il s’agit là d’une forme particulière d’entérocœlie dans laquelle le mésoderme se forme par des plis qui migrent à l’intérieur de l’archentéron, plutôt que par la formation de poches qui envahissent le blastocœle.

Dans la région antérieure de l’embryon se forment donc l’intestin, les sacs mésodermaux bilatéraux (futur cœlome) et une invagination stomodeale ventrale, alors que le blastopore, situé à l’opposé, se ferme. La différenciation des régions ectodermales occupées par le système nerveux adulte est très précoce, le ganglion ventral apparaissant sous la forme de deux masses cellulaires bilatérales. Les cœlomes primaires de la tête et du tronc s’individualisent puis l’embryon s’allonge et se courbe progressivement à l’intérieur de l’œuf. Toutes les cavités se réduisent ensuite considérablement. Au cours cet allongement A/P, l’ensemble du système nerveux poursuit sa différenciation et on peut alors observer au niveau du ganglion ventral la mise en place de la neuropile (axones) et le futur ganglion cérébroïde dans la tête. Enfin, précédant l’éclosion, la différenciation des muscles longitudinaux débute dans le mésoderme du tronc.

Après l’éclosion, le mésoderme du nouveau-né apparaît comme une masse cellulaire indifférenciée dans laquelle il est impossible de repérer les futurs territoires tissulaires de l’adulte. La formation des épithéliums lignant la cavité générale du tronc se déroule durant les deux premiers jours de développement du nouveau-né. L’apparition progressive de ces tissus conduit à la ségrégation finale des lignées germinales (formation du septum caudal à partir de cellules péritonéales spécialisées séparant les ovaires situées antérieurement des testicules situées postérieurement) et à la mise en place du plan d’organisation adulte : division du corps en trois régions, réouverture des cavités générales, ouverture du tube digestif et différenciation des structures céphaliques.