Phylogénie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

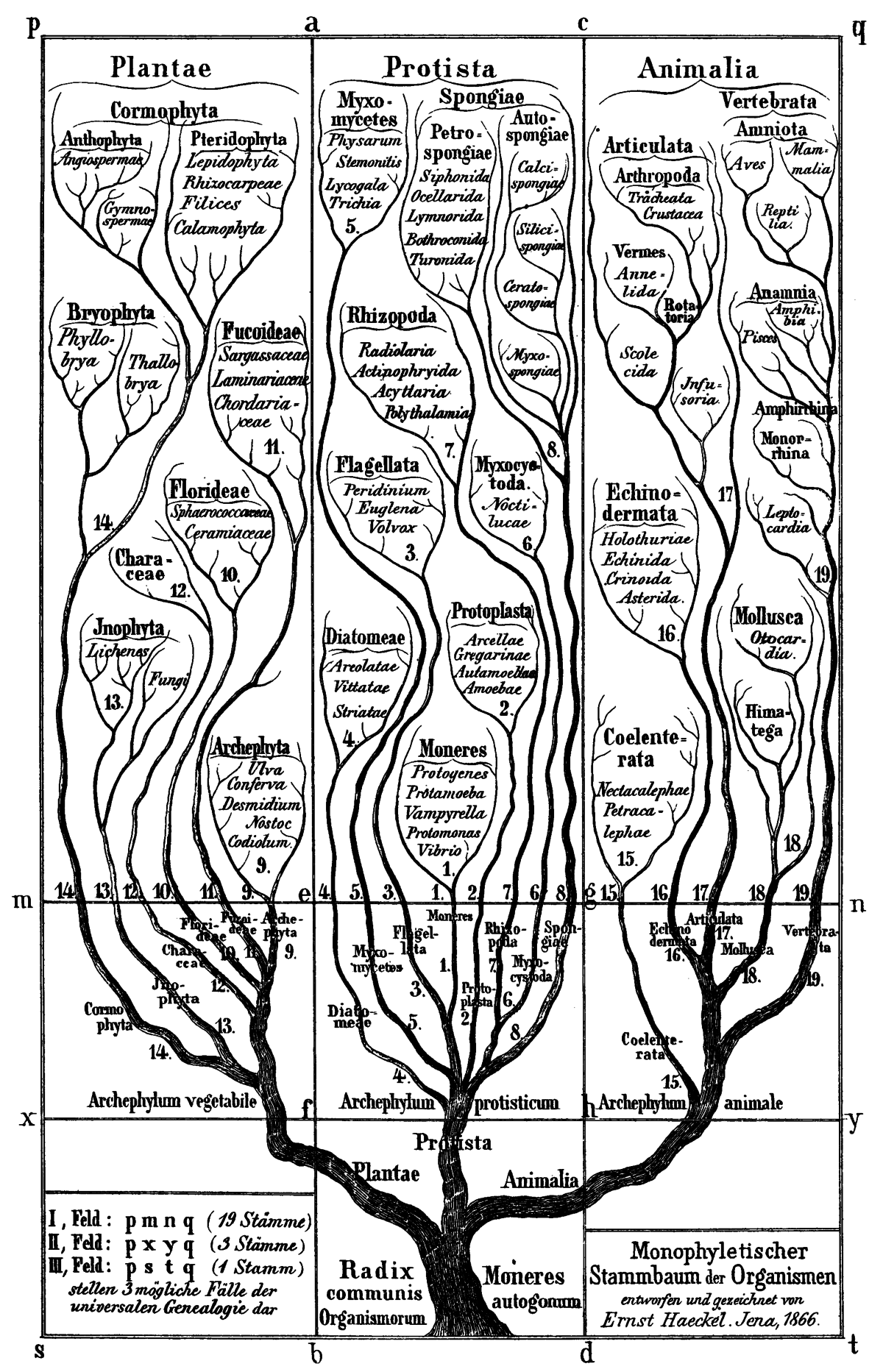

La phylogénie est l'étude des parentés entre différents êtres vivants en vue de comprendre l'évolution des organismes vivants. On peut étudier la phylogénie, d'un groupe d'espèces mais également, à un niveau intraspécifique, la généalogie entre populations ou entre individus.

On représente couramment une phylogénie par un arbre phylogénétique. Le nombre de nœuds entre les branches, qui représente autant d'ancêtres communs, indique le degré de parenté entre les taxons. Plus il y a de nœuds et donc d'ancêtres entre deux espèces, plus leur parenté est éloignée, c'est-à-dire que leur ancêtre commun est ancien.

Dans un arbre élaboré par phénétique, la longueur des branches représente la distance génétique entre taxons; dans un arbre élaboré par cladistique (cladogramme), on place sur les branches les évènements évolutifs (caractères dérivés) ayant eu lieu dans chaque lignée.

Présentation

La systématique, l'étude de la diversité biologique en vue de sa classification phylogénétique, se concentre, à la lumière des découvertes récentes, sur une classification phylogénétique remplaçant à présent la classification classique. La classification classique établit des groupes ou taxons en fonction d'un simple critère de ressemblance globale. Une classification phylogénétique suppose que l'on regroupe les êtres vivants en fonction de leurs liens de parenté. Tout groupe systématique (ou « taxon ») renferme donc des êtres vivants proches entre eux génétiquement (ce qui n'est pas toujours corrélé à une ressemblance phénotypique globale). Les liens de parenté entre deux membres d'un taxon sont toujours plus étroits que les liens de parenté entre un membre quelconque du groupe et un être vivant extérieur au groupe (il arrive que ce membre extérieur soit pourtant très ressemblant en raison du phénomène de convergence évolutive, il s'agit alors d'analogie entre les espèces, ce qui ne permet pas de les classer). Pour reconstituer les liens de parenté entre êtres vivants, la phylogénie procède selon deux techniques : la phénétique et la cladistique. Il est donc vraiment important de saisir la différence entre analogue (caractère qui se ressemble) et homologue (caractère semblable hérité d'un ancêtre commun et dû à une évolution).

La phénétique

La phénétique repose sur le postulat de base que le degré de ressemblance est corrélé au degré de parenté. Elle suppose donc de quantifier la ressemblance entre les êtres vivants à classer.

Cette méthode se révèle peu pertinente lorsqu'on l'applique aux caractères morphologiques en raison des analogies : certaines ressemblances entre êtres vivants ou taxons ne peuvent en effet être attribuées à une ascendance commune. On parle alors d'analogie. Le principe utilisé pour expliquer ce phénomène est la convergence évolutive : deux taxons différents vivant dans des niches écologiques semblables ou sur lesquels la sélection naturelle a eu un impact semblable pourront avoir des caractères analogues. Les ailes des oiseaux et des chauves-souris sont des caractères analogues en tant qu'ailes, car ces deux ailes ne sont pas héritées d'un ancêtre commun ailé. De plus il est très difficile de quantifier numériquement des ressemblances morphologiques.

En revanche, la phénétique devient pertinente dès lors que l'on compare un très grand nombre (au sens statistique) de caractères car le nombre de caractères analogues devient négligeable parmi tous les caractères dont la ressemblance est effectivement due à la parenté. Ainsi cette technique est très puissante lorsqu'on l'applique au niveau moléculaire. Les systématiciens ont donc de plus en plus recours à des méthodes moléculaires pour comparer les taxons et reconstruire les phylogénies. Pour ce faire, ils comparent différents constituants moléculaires du vivant comme l'ADN, l'ARN ou les protéines. En effet, ADN, ARN et protéines sont des molécules polymères. Chaque résidu de la molécule (nucléotide pour l'ADN et l'ARN ou acide aminé pour la protéine) peut être considéré comme un caractère. Il est donc possible de comparer les séquences chez plusieurs êtres vivants et de quantifier leur ressemblance par un simple pourcentage que l'on assimile à la distance génétique entre les deux taxons auxquels appartiennent les deux êtres vivants. Les résultats sont représentés dans un arbre phylogénétique, que l'on pourrait nommer phénogramme, où la longueur des branches dépend de la distance génétique et représente donc le degré de parenté entre les taxons étudiés. Cette technique se base sur le calcul d'un indice de similitude globale (ISG) qui est défini après l'analyse de nombreux caractères (morphologiques, anatomiques, moléculaires...). Toute analyse se fait à partir d'une seule espèce (exemple: comparaison de séquences nucléotidiques spécifiques de plusieurs organismes par rapport à un seul) et à partir de cette comparaison, on crée une matrice de distance (tableau au nombre d'entrées égal au nombre d'organismes comparés comprenant notre organisme de référence) puis on recherche les plus petites distances (organismes les plus proches pour le critère étudié) afin de constituer un arbre phylogénétique.