Classification phylogénétique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Éléments conservés de la classification traditionnelle

| Exemple de classification présente dans les articles | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification classique | |||||||||

| Règne | Plantae | ||||||||

| Sous-règne | Tracheobionta | ||||||||

| Division | Magnoliophyta | ||||||||

| Classe | Liliopsida | ||||||||

| Sous-classe | Liliidae | ||||||||

| Ordre | Liliales | ||||||||

| Famille | Liliaceae | ||||||||

| Genre | Lilium | ||||||||

| Classification phylogénétique | |||||||||

| Empire | Eucaryota | ||||||||

| Règne | Plantae | ||||||||

| Clade | Angiospermes | ||||||||

| Clade | Monocotylédones | ||||||||

| Ordre | Liliales | ||||||||

| Famille | Liliaceae | ||||||||

| Genre | Lilium | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Lilium pyrenaicum Gouan, 1773 | |||||||||

| | |||||||||

La classification phylogénétique a évincé les critères arbitraires et non objectifs de classification, les anthropocentrismes et les rangs taxinomiques. Elle conserve par contre :

- La nomenclature binominale en latin pour nommer les espèces. Deux rangs taxinomiques sont donc conservés, l'espèce et le genre, mais ils n'établissent pas une hiérarchie autre que celle du simple emboîtement des taxons.

- Le latin comme langue véhiculaire pour nommer les taxons.

- L'idée vague d'un arbre évolutif. Cette notion est conservée sous la forme des cladogrammes, mais les rapports entre taxons sont strictement phylogénétiques.

Différences avec la classification traditionnelle

Une des caractéristiques de l'approche phylogénétique est que cette classification bouleverse toutes les classifications l'ayant précédée, autant les classifications de biologies fixistes (comme celles développées par Carl von Linné ou par Georges Cuvier) que celles qui suivirent Darwin et qui incluaient la sélection naturelle comme cause de la spéciation. La classification de Linné reposait sur l'adage que toutes les espèces sont apparues en même temps et que celles-ci étaient fixes, alors que la classification phylogénétique illustre les principes d'évolution et de sélection naturelle. Les classifications post-darwiniennes avaient déjà inclus ces mêmes principes évolutifs mais en établissant leur critère de classification sur les rapports d'ancêtre à descendant (généalogie) alors que la classification phylogénétique se base sur le critère de la plus proche parenté entre espèces (phylogénie). L'arrivée de la théorie de l'évolution introduisit l'idée que les taxons ont évolué les uns à partir des autres mais elle ne modifia pas immédiatement les critères de classification, qui jusqu'à l'arrivée de la cladistique proposée par Hennig restèrent essentiellement les mêmes que ceux du temps de Linné.

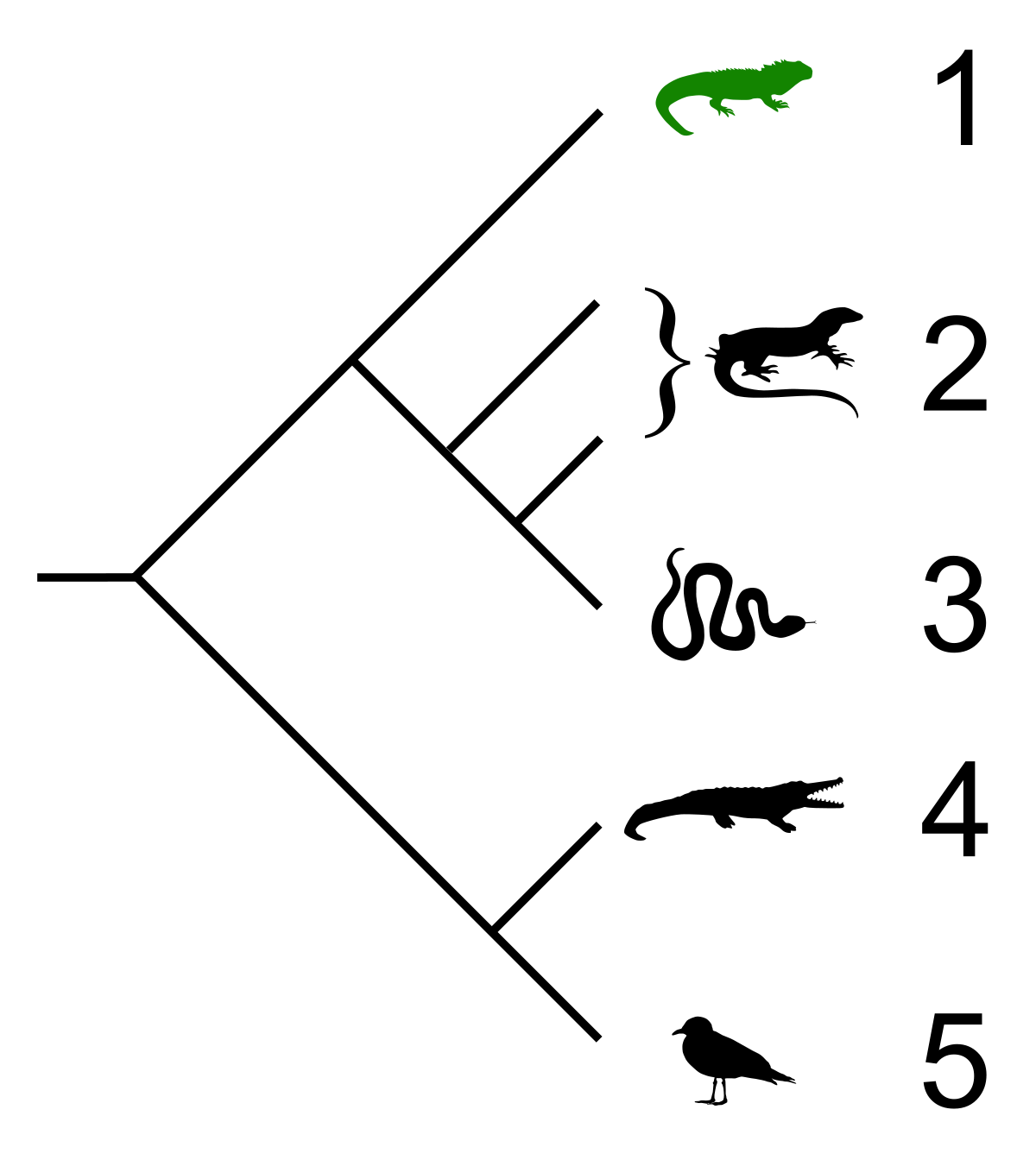

La classification phylogénétique ne validant que des groupes caractérisés par des caractères dérivés propres (les synapomorphies) ces groupes sont aussi dits monophylétiques, c'est-à-dire d'une seule phylogénie, d'une seule phyliation : celle d'un ancêtre et de tous ses descendants. Les classifications qui précédèrent la classification phylogénétique ne tenaient pas compte de la phylogénie mais uniquement d'éléments qui pouvaient parfaitement être contingents ou anthroponcentriques (comme le comportement ou comme la privation de caractères humains), même dans le cas des classifications qui acceptaient la théorie de l'évolution. La classification classique, que ce soit sous son ancienne forme créationniste (Linné, Cuvier) ou sous sa forme évolutioniste post-darwinienne, a ainsi formé des taxons qui n'étant pas basés sur le principe d'un ancêtre et de tous ses descendants sont appelés paraphylétiques par la méthode cladistique. Les reptiles en sont un exemple connu. Le groupe d'animaux appelés « reptiles » partage les mêmes ancêtres que ces autres groupes qui étaient appelés « oiseaux » ou « mammifères » au sein de la même classification. Le critère de la monophylie (un ancêtre et tous ses descendants) étant appliqué le groupe des reptiles est identifié comme ne constituant pas un groupe naturel et il se voit donc chassé de la classification. Il est toujours en usage dans la langue quotidienne que de prétendre que les serpents, les crocodiles, les tortues ou les iguanes sont des « reptiles » mais aux yeux des méthodes et des découvertes modernes ce mot n'a plus la valeur de taxon qu'il avait auparavant dans la classification classique.

Une autre différence avec la systématique traditionnelle est que la systématique phylogénétique rejette toute catégorisation des niveaux hiérarchiques. Pour des raisons pratiques, l'arbre du vivant donne lui-même la hiérarchie que tentaient de fournir les anciennes catégories qu'étaient les rangs taxinomiques du système linnéen. Ce système exprimait l'idée anthropocentrique et non objective d'une échelle des êtres, une hiérarchie dans laquelle l'homme était le couronnement, et ce autant dans le modèle fixiste créationniste que dans le modèle évolutionniste pré-phylogénétique. Au contraire la classification phylogénétique offre une vision des êtres vivants qui n'attribue pas de prééminence à certains êtres vivants sur certains autres. L'évolution les a produits en leur donnant la propriété d'être tous adaptés à leur milieu, ce qui les rend égaux face à une tentative de les organiser selon un quelconque ordre hiérarchique qui soit basé sur le critère d'un jugement de valeur. La hiérarchie de la classification phylogénétique est strictement celle de l'emboîtement des taxons les uns à l'intérieur des autres. Les vers de terre ou les cafards ne sont donc pas inférieurs aux êtres humains du point de vue de la classification scientifique, ils occupent leur position dans l'arbre du vivant tout comme les humains occupent la leur. Les jugements de valeurs appelant à une supériorité de l'espèce humaine sur les autres espèces ne se font donc plus dans le domaine des sciences naturelles mais uniquement dans les domaines non-scientifiques ou non-empiriques, ceux qui sont intrinsèquement liés à une idée de transcendance, comme par exemple la religion, la philosophie, la métaphysique ou voire la politique, la sociologie, la déontologie de la médecine etc.

Citons enfin quelques exemples de changements spectaculaires par rapport à la classification traditionnelle :

- Les oiseaux sont des dinosaures, car tous les ancêtres des dinosaures sont aussi des ancêtres des oiseaux.

- Les plus proches parents vivants des oiseaux sont les crocodiles.

- Le concept de « reptile » est abandonné en tant que groupe valide naturel, car paraphylétique.

- Le concept de « poisson » est abandonné en tant que groupe valide, tout comme celui de reptile.

- Les ostéichthyens (anciennement les « poissons osseux ») sont plus proches des mammifères que des requins.

- Les plus proches parents des cétacés seraient les hippopotames. Le concept d' « artiodactyles », ancien groupe incluant les hippopotames mais excluant les cétacés, est donc abandonné.

- L'ancien groupe des « algues » explose en tous sens, certaines étant groupées avec les plantes vertes, d'autres avec les bactéries.

- Le concept de « protiste » est abandonné, au profit de groupes pouvant mélanger êtres multicellulaires et monocellulaires (par exemple les straménopiles regroupent les algues brunes - dont les kelp, jusqu'à 60 m de long - et les diatomées unicellulaires).

- La division entre Procaryotes et Eucaryotes est soumise à débat, au profit de la division provisoire en trois du vivant.

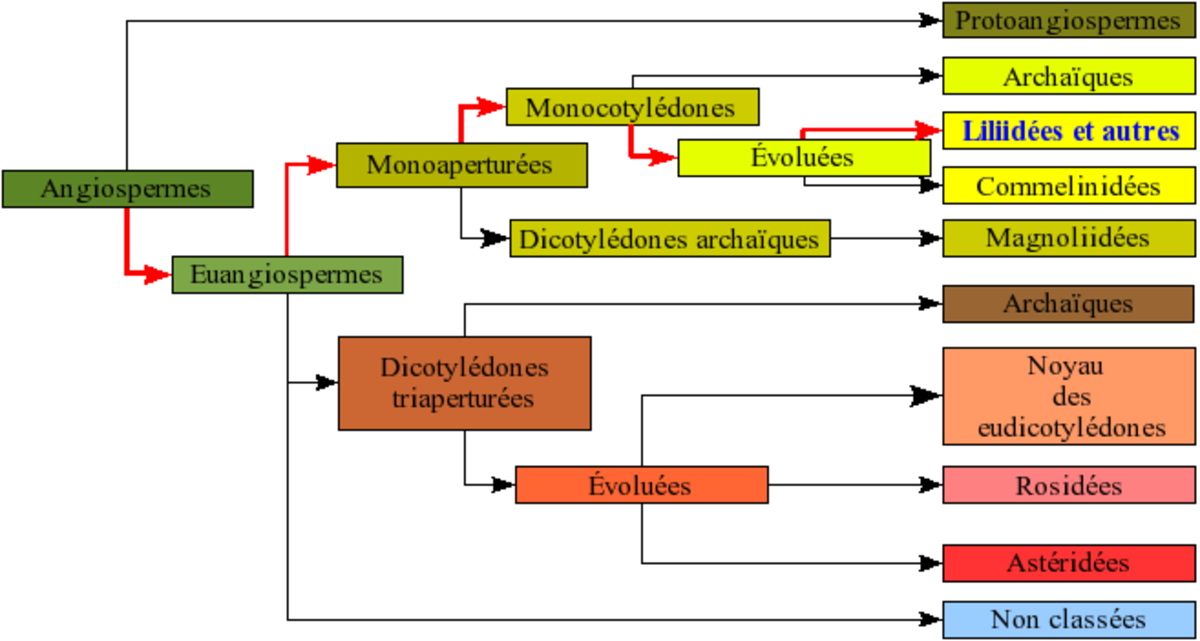

- L'application de cette classification aux angiospermes est illustrée par la classification APG (Angiosperms Phylogeny Group).