Consommation maximale d'oxygène - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Exemples célèbres

| Nom | Sport | Précision | VO2max (ml/min/kg) |

|---|---|---|---|

| Bjørn Dæhlie | Ski de fond | Plusieurs fois champion olympique | 90,0 |

| Miguel Indurain | Cyclisme | Vainqueur du Tour de France | 88,0 |

| John Ngugi | Athlétisme | Champions olympiques du 5 000 mètres | 85,0 |

| Dave Bedford | Athlétisme | Champion du monde sur 10 km | 85,0 |

| Steve Prefontaine | Athlétisme | 1 Mille international en 3.54,6 | 84,4 |

| Lance Armstrong | Cyclisme | Vainqueur du Tour de France | 84,0 |

| Joan Benoit | Athlétisme | Marathon en 2:24.52 | 78,6 |

| Bill Rodgers | Athlétisme | Marathon en 2:09.27 | 78,5 |

| Sebastian Coe | Athlétisme | Record du monde sur 1 Mille international | 77,0 |

| Grete Waitz | Athlétisme | Record du monde marathon 1980 | 73,0 |

| Frank Shorter | Athlétisme | Champion olympique de marathon 1970 | 71,0 |

| Derek Clayton | Athlétisme | Record du monde marathon 1969 | 69,7 |

Méthodes de mesure

Il existe plusieurs moyens de déterminer le VO2max.

En laboratoire

La mesure précise du VO2max s'effectue en laboratoire, sur un ergomètre de type tapis roulant ou sur ergocyclomètre, en mesurant, au cours d'un exercice dont l'intensité augmente continuellement et progressivement jusqu'à épuisement, la différence entre oxygène inhalé et oxygène exhalé par le sujet (balance de l'O2). Cette mesure s'effectue à l'aide d'un pneumotachomètre (ou "pneumotachographe" : capteur des débits gazeux expirés) couplé à un capillaire de prélèvement des gaz expirés. Le pneumotachomètre et le capillaire sont reliés, soit à un masque bucco-nasal attaché à la tête du sujet, soit à un embout buccal direct. Seuls les débits expirés (à chaque cycle ventilatoire) et les pressions partielles d'oxygène et de dioxyde de carbone (de fin d'expiration) sont mesurés. Les autres variables utiles (débits inspirés) sont calculés par l'appareillage. Les conditions physiques de la mesure (température, pression atmosphérique, humidité ambiante) conduisent à mesurer des volumes de gaz saturés en humidité, donc en partie dépendants de ces conditions qui sont dites BTPS (Basal Temperature and Pressure Saturated). Le système de mesure normalisera par recalcul les chiffres trouvés pour des conditions STPD (Standard Temperature and Pressure Desaturated - 0°C, 1013 hPa, 0% d'humidité), chiffres de fait plus ou moins minorés au regard des chiffres BTPS, devant ainsi permettre d'évaluer la performance par comparaison à une norme commune.

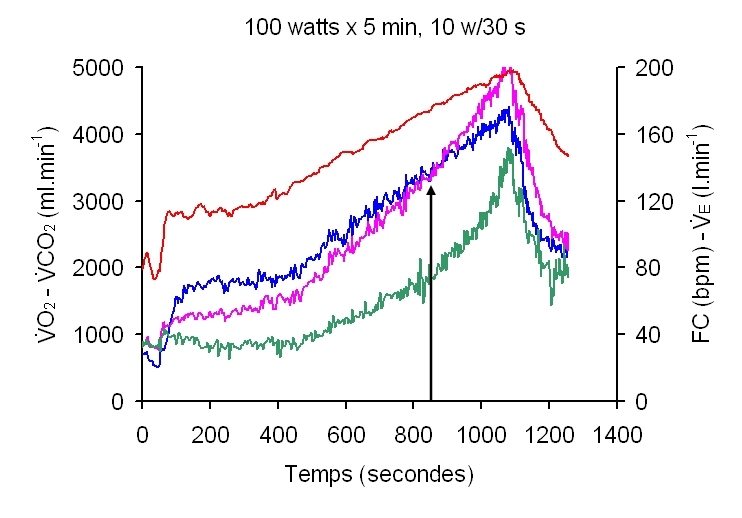

Sur ergocyclomètre, l'exercice aérobie sera constitué d'un effort progressif, soit par paliers de charge croissante, soit selon une progression de la charge "en rampe". Le graphique suivant montre les cinétiques des principales variables observées lors d'un effort sur ergocyclomètre :

Le graphique présenté représente les résultats d'un protocole d'exercice dynamique aérobie caractérisé par un échauffement de 100 watts pendant 5 minutes, suivi de paliers croissants d'effort dont l'incrément avait été fixé à 10 watts par période de 30 secondes. Le tracé en rouge correspond à la cinétique de la fréquence cardiaque (FC), le tracé en bleu correspond à la cinétique du VO2, le tracé en violet correspond à la cinétique du VCO2 (production instantanée de dioxyde carbone rapportée à l'unité de temps) et le tracé en vert correspond à la cinétique de la ventilation expirée par minute. La flèche repère le début du croisement des courbes de VO2 et de VCO2, moment de l'effort qui correpond habituellement au 'seuil ventilatoire', lequel se révèle par un point de déflexion (plus ou moins marqué selon les sujets) sur le tracé de ventilation/minute (en vert). Chez ce sujet, l'exercice maximal réalisé atteint 330 watts, correspondant à un VO2max égal à 4,400 l/min (soit 55 ml/min/kg pour ce sujet de 80 kg), avec un seuil ventilatoire à 3,400 l/min (75 % du VO2max). Les performances aérobies observées correspondent à celles d'un sujet dit "sportif" de niveau moyen à bon.

Tests de terrain (gymnase ou piste d'athlétisme)

La détermination du VO2max en laboratoire est très précise, mais les conditions de mesure ne peuvent reproduire les conditions réelles de l'exercice sportif. Pour cette raison d'assez nombreux chercheurs ont essayé de mettre au point différents tests de terrain, soit pour estimer plus simplement le VO2max, soit afin de déterminer des paramètres individuels de performance tels que, par exemple, la 'vitesse maximale aérobie' (VMA) - qu'il conviendrait d'ailleurs de dénommer plus précisément 'vitesse à VO2max', dans la mesure où à VO2max une part non négligeable de l'énergie mécanique développée par le sujet est due à la participation de filières métaboliques non aérobies (métabolismes anaérobies lactique ou alactique).

Historiquement le premier test mis au point pour les sportifs (ou pour les militaires) a été le test de Cooper, lequel consiste à parcourir la plus grande distance possible en 12 minutes de course à pied (sur piste en principe). Le VO2max s'estime alors comme :

La valeur de VO2max ainsi estimée est assez bien corrélée à la valeur réelle mesurée en laboratoire, mais une bonne corrélation n'empêche pas les biais de mesure et d'estimation, conduisant à des sur-estimations ou au contraire à des sous-estimations de VO2max.

Le test de Léger ou 'test navette' est un test de terrain réalisable en gymnase, qui va permettre de déterminer une VMA et, par un calcul simple, de donner une estimation grossière du VO2max.

La corrélation entre le test 'navette' de Léger et le VO2max est moins bonne que celle qui caractérise le test de Cooper, mais le test 'navette' apparaît très bien adapté aux sports collectifs pour l'estimation des potentialités athlétiques du joueur et de sa performance physique lorsqu'il sera placé en situation de match.

D'autres tests, nécessitant l'utilisation d'une piste d'athlétisme aménagée ou du matériel (comme par exemple un vélo), permettent de mieux déterminer la VMA et, comme avec le test de Cooper, d'en déduire un VO2max estimé (aux réserves près évoquées supra). En voici une liste non-exhaustive:

- Léger-Boucher (adaptation sur une piste jalonnée de plots du test navette)

- VAM Eval (Cazorla et Léger)

- Test progressif maximal par paliers derrière cycliste (Brue)

- Train maximal imposé (Gacon)

- Control Aerobic Training (Chanon et Stephan)

- Déclinaisons du cooper: demi cooper (6 minutes), Margaria (10 minutes), etc.

Pour des sportifs compétiteurs de niveau moyen, les tests de terrain, plus simples et moins coûteux à réaliser qu'une mesure de VO2max réalisée en laboratoire, peuvent finalement se révéler plus riches d'enseignements. Les tests de terrain sont en fait et par nature plus spécifiques des conditions réelles de la compétition : pour un athlète ou pour son entraîneur, il est en effet souvent plus intéressant de connaître la VMA que le VO2max, car la VMA correspond à une valeur concrète pouvant être utilisée à l'entraînement comme base de travail de la séance afin d'améliorer les paramètres physiologiques aérobies.

D'un autre point de vue, on sait aujourd'hui que dans une certaine plage d'efforts la fréquence cardiaque (FC) apparaît assez bien corrélée à l'intensité de l'exercice dynamique aérobie (et donc logiquement au VO2 instantané) ainsi qu'à la vitesse de course sur piste. [Ce ne sera plus vrai en cyclisme où la résistance de l'air à l'avancement, déterminante, ne permet pas une linéarité de la relation vitesse-fréquence cardiaque.] À l'aide d'un simple cardiofréquencemètre, les tests de terrain permettent donc également de déterminer les valeurs de FC correspondant aux vitesses ou aux intensités d'effort à mettre en oeuvre à l'entraînement, et notamment de déterminer la FC au 'seuil ventilatoire' - voir Figure - (qui correspond en pratique à l'intensité d'effort où soudainement l'augmentation de la ventilation ne permet plus, par exemple, de soutenir une conversation). Le même appareil permettra également de déterminer la FCM (Fréquence Cardiaque Maximale), paramètre individuel très utile à l'entraînement. Le niveau de FC observé au cours de l'effort constitue donc pour l'athlète ou l'entraîneur un outil simple et relativement robuste pour chiffrer a priori l'intensité de l'effort aérobie à adopter relativement à la VMA. Un outil bien plus accessible qu'une vraie mesure de laboratoire du VO2max, assez lourde et coûteuse à mettre en oeuvre. Ce dernier type d'examen reste cependant indispensable à la surveillance des athlètes de haut niveau ou en cas de baisse anormale et rapide des performances aérobies faisant craindre la survenue d'une pathologie cardiaque ou respiratoire aiguë (infection virale méconnue ou d'allure bénigne, par exemple) ou évolutive.