Corynebacterium diphtheriae - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Traitement

Le traitement curatif doit comporter avant tout la sérothérapie antitoxique. Celle-ci sera d'autant plus efficace que son administration aura été précoce. La mortalité de la diphtérie est de

- 0 % si le sérum est injecté le 1er jour

- 4 % si le sérum est injecté le 2e jour

- 11 % si le sérum est injecté le 3e jour

- 17 % si le sérum est injecté le 4e jour

- 20 % si le sérum est injecté le 5e jour ou au delà.

Les antibiotiques ne jouent dans le traitement qu'un rôle accessoire. Leur utilité principale est d'accélérer la disparition du germe chez les individus restant porteurs de germes après guérison.

Vaccination

La vaccination préventive est obligatoire dans de nombreux pays.

Sensibilité aux antibiotiques

La bactérie est sensible à la majorité des antibiotiques, tels les pénicillines, l'ampicilline, les céphalosporines, les quinolones, le chloramphénicol, les tétracyclines, le céfuroxime et le triméthoprime.

Toxine diphtérique

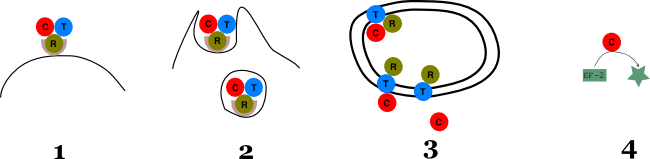

La toxine diphtérique est une exotoxine pantrope (n'ayant pas de spécificité cellulaire) de 58 kDa composée de 3 sous-unités :

- La chaîne T : domaine de translocation ;

- La chaine C : domaine catalytique ;

- La chaîne R : domaine récepteur aux cellules.

Le mode d'action de la toxine est schématisée figure 1 :

- Fixation du domaine R sur son récepteur membranaire

- Internalisation du complexe toxine-récepteur et formation d'un endosome

- Interaction du domaine T avec la membrane de l'endosome, puis, sous l'influence du pH de l'endosome, translocation de la toxine et libération du domaine C dans le cytoplasme

- Action du domaine C en agissant par ADP-ribosylation. Il bloque le facteur d'élongation (EF-2) qui transforme le GTP en GDP (mouvement des ribosomes sur l'ARN messager) en agissant sur le complexe EF-2-ADP-ribosome.

Remarques :

- C. pseudotuberculosis et C.ulcerans peuvent également héberger le prophage β et devenir toxinogène.

- Certaines souches de C. diphtheriae non toxinogènes (tox-) peuvent déterminer des angines, sinusites pouvant se compliquer en septicémies, arthrites, endocardites...