Cyprès de l'Arizona - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Cyprès de l'Arizona | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification classique | |||||||||

| Règne | Plantae | ||||||||

| Embranchement | Pinophyta | ||||||||

| Classe | Pinopsida | ||||||||

| Ordre | Pinales | ||||||||

| Famille | Cupressaceae | ||||||||

| Genre | Cupressus | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Cupressus arizonica Greene, 1882 | |||||||||

| Classification phylogénétique | |||||||||

| Ordre | Pinales | ||||||||

| Famille | Cupressaceae | ||||||||

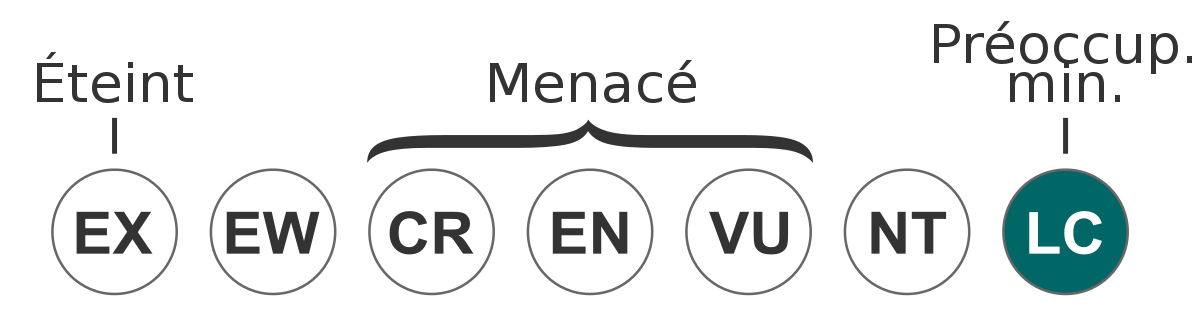

| Statut de conservation IUCN : | |||||||||

| | |||||||||

Le cyprès de l'Arizona est un arbre de la famille des Cupressacées, originaire des régions du Sud-Ouest de l'Amérique du Nord, souvent cultivé comme arbre d'ornement.

Cet arbre est considéré comme une espèce menacée et figure dans la liste rouge de l'UICN.

Distribution et habitat

Cette espèce est originaire des régions du Sud-Ouest de l'Amérique du Nord :

- aux États-Unis, l'Arizona, le Sud-Ouest du Nouveau-Mexique, le Sud de la Californie et les monts Chisos dans l'Ouest du Texas,

- au Mexique à Coahuila, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Zacatecas et dans le Nord de la Basse-Californie.

À l'état naturel, l'espèce se trouve souvent dispersées en petits peuplements, ne formant pas dans de grandes forêts.

C'est un arbre qui croît dans des régions arides, en montagne, à des altitudes variant de 1800 à 2500 mètres.

Classification

Il existe cinq variétés, traitées comme des espèces distinctes par certains botanistes :

- Cupressus arizonica var. arizonica - Cyprès de l'Arizona. Sud de l'Arizona, Sud-Ouest du Nouveau-Mexique, au sud de Durango et de Tamaulipas.

- Cupressus arizonica var. glabra (C. glabra) - Cyprès blanc de l'Arizona. Centre de l'Arizona.

- Cupressus arizonica var. montana (C. montana) - Cyprès San Pedro Martir. Forêts de la Sierra de Juárez et de San Pedro Mártir du Nord de la Basse Californie.

- Cupressus arizonica var. nevadensis (C. nevadensis) - Cyprès Piute. Sud de la Californie (Comté de Kern et Comté de Tulare).

- Cupressus arizonica var. stephensonii (C. stephensonii) - Cyprès Cuyamaca . Sud de la Californie (Comté de San Diego). La plus grande partie de ce peuplement a brûlé en octobre 2003 lors d'un immense incendie de forêt, le Cedar Fire, mais s'est bien régénérée par la suite (confirmant l'adaptation de cette espèce aux régions sujettes aux incendies de forêts).

Utilisation

Le cyprès de l'Arizona, en particulier sa variété glabra, nettement glauque, est largement cultivé comme arbre d'ornement.

Contrairement au cyprès de Lambert, il s'est révélé hautement résistant au chancre du cyprès, provoqué par un champignon, le Seridium cardinale, et sa croissance est sûre là où la maladie est présente.

Description

Le cyprès de l'Arizona est un arbre toujours vert, de taille moyenne, dont la silhouette est conique plus ou moins ovoïde. Il peut atteindre une hauteur de 10 à 25 mètres, avec un tronc d'un diamètre de 50 cm.

Le feuillage est formé de rameaux denses, dont la couleur varie d'un gris-vert terne à un bleu-vert glauque brillant. Les feuilles, en forme d'écailles de 2 à 5 mm de long, recouvrent des ramules arrondies (et non pas aplaties).

Les cônes femelles, globuleux à oblongs, de 15 à 33 mm de long, sont formés de 6 ou 8 (rarement 4 ou 10) écailles, de couleur verte au début, devenant grises ou gris brun à maturité, environ deux ans après la pollinisation. Les cônes restent fermés pendant plusieurs années, ne s'ouvrant qu'après la disparition de l'arbre géniteur dans un incendie de forêt. De la sorte, les graines peuvent coloniser le sol nu exposé par le feu.

Les cônes mâles plus petits, 3 à 5 mm de long, relâchent leur pollen en février-mars.