Généralisation - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Critique

Critique de la généralisation à outrance

Le logicien Jean-Yves Girard dénonce en plusieurs endroits le désir excessif de généralisation, quand celle-ci n'a pas de réel intérêt théorique.

Dans le texte « Intelligence artificielle et logique naturelle » (in Allan Turing, La Machine de Turing, Paris, Seuil, 1995), il utilise ainsi l'analogie des montres à moutarde. Il s'agit de prendre un objet quelconque, tel qu'une montre ; d'exhiber un cas pathologique où il soit insuffisant, par exemple quand on a besoin de moutarde ; et de généraliser le concept de montre en créant le concept de montre à moutarde, dont les montres traditionnelles ne seraient qu'un cas particulier : une montre classique est en fait une montre à moutarde dégénérée, c'est-à-dire sans moutarde.

Le plus pathologique dans cette affaire est en réalité l'entreprise de généralisation elle-même, dans la mesure où elle rend parfois obscures des notions initialement claires, et sans réel gain théorique. Par cette critique, Girard dénonce principalement une certaine tendance des logiciens à généraliser leurs résultats, d'une manière qui n'est pas fausse, mais dénuée d'intérêt.

Le mathématicien Donald Knuth a également moqué la tendance excessive à la généralisation, dans The Art of Computer Programming (2è éd., vol. 1, 1973, p. xix, exercice n°3) : « Démontrez que 133 = 2197. Généralisez votre réponse. »

Le sophisme de la généralisation abusive

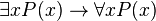

La généralisation abusive est un sophisme par lequel on prétend démontrer une proposition universelle à partir d'exemples particuliers. D'un point de vue logique, ce raisonnement fautif se ramène ainsi à

Exemples :

- Un nombre est toujours inférieur à une infinité de nombres ; donc il est inférieur à tous les nombres.

- Tous les corbeaux sont noirs, puisque tous ceux que l'on a observés le sont.

- « Les hommes politiques sont tous corrompus : regardez X, Y, Z. »

- « Les professeurs sont des paresseux. Moi, je vois, mon beau-frère, il ne fait rien. »