Girafe - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La girafe et les hommes

Une longue histoire

Les Grecs pensaient que la girafe résultait de l'union du chameau et du léopard, d'où le nom scientifique de l'espèce camelopardalis.

Selon Pline l'Ancien, le cortège ramenant Vercingétorix vaincu à Rome aurait comporté une girafe.

Le sage arabe Al-Qazwini dit d'elle : « Sachant qu'elle se nourrirait dans les arbres, Allah lui donna des membres antérieurs plus longs que les postérieurs »[réf. souhaitée].

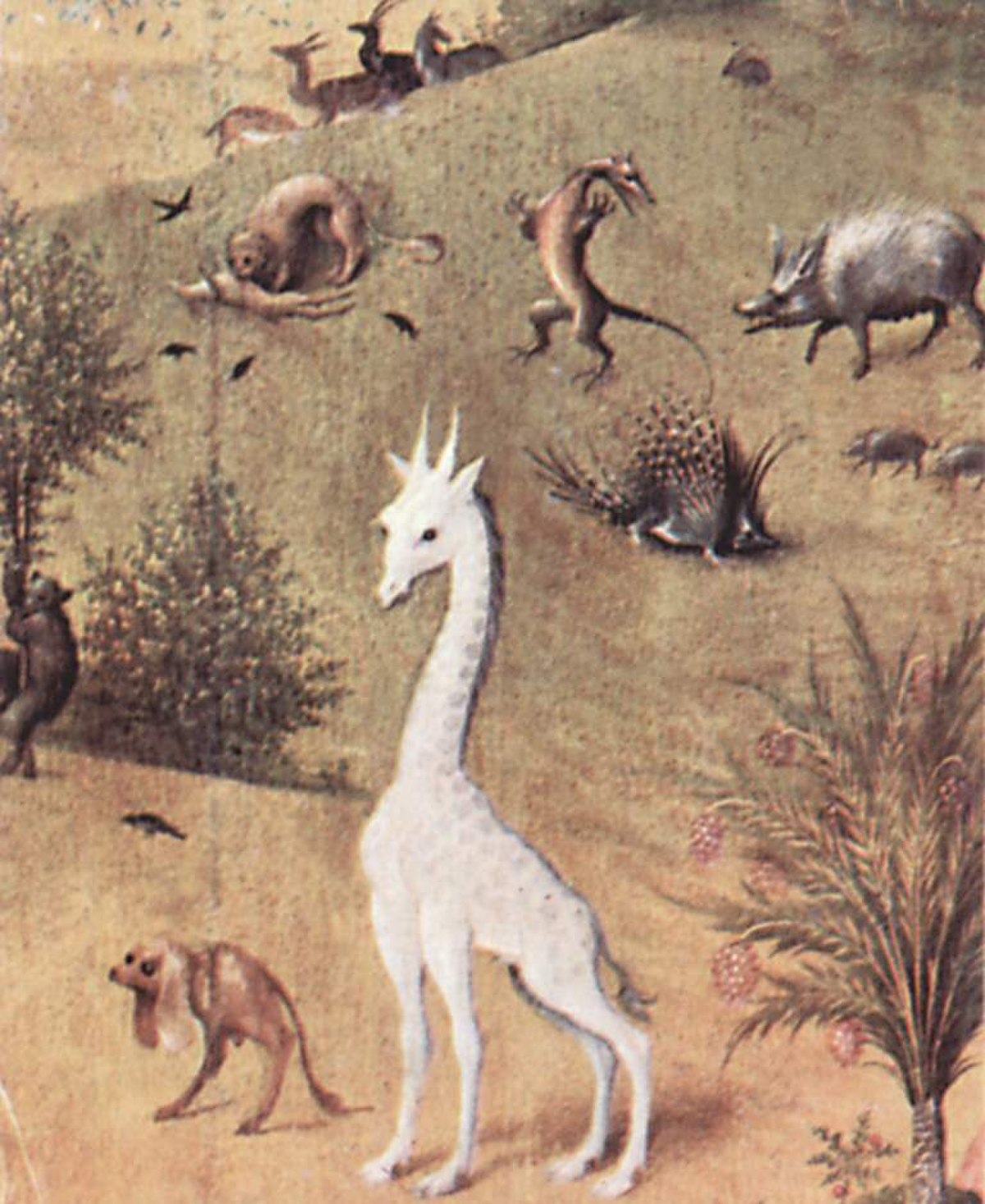

En Asie de l'Est et notamment au Japon où elle porte ce nom, la girafe est associée au qilin (ou kirin), animal mythique proche de la licorne. En effet, une girafe fut ramenée d'Afrique en Chine dès 1414 par Zheng He et accueillie par l'empereur Ming Yongle comme un qilin, témoignage de son bon gouvernement.

Elle a été décrite, pour la première fois en France, par Pierre Belon (1517-1564).

En 1809, Lamarck pensait qu'à force d'allonger le cou, elle avait transmis ce trait à sa descendance. En 1872, Darwin pensait que son long cou était dû à une sélection liée aux périodes de famines, où un ou deux pouces faisaient la différence et permettaient de survivre. L'hypothèse de la sélection sexuelle est aussi avancée, les mâles se battant à coup de cou ou au contraire se caressant (comportement appelé necking).

La girafe de Charles X

La première girafe à entrer vivante sur le sol français fut emmenée en 1827 par Étienne Geoffroy Saint-Hilaire : elle parcourut près de 800 km (dont plus de la moitié à pied) entre Marseille et le Jardin des Plantes à Paris. L'événement eut à l'époque une portée considérable. Il s'agit de celle qui est actuellement visible, naturalisée, au Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle.

« Peigner la girafe »

L'expression « peigner la girafe » signifie ne rien faire ou perdre son temps. L'origine de cette expression, qui n'est pas attestée avant 1900, est inconnue. On sait cependant que lorsqu'une girafe fut offerte à Charles X par le pacha d'Égypte, celle-ci fut présentée à la France dans un grand tour où elle était accompagnée en permanence de quatre soigneurs, dont l'un avait en effet pour charge de la peigner (de l'étriller, pour être plus précis) chaque jour, travail qui en regard de la condition ouvrière à l'époque ne devait pas paraître exténuant. Cette origine anecdotique ne saurait masquer l'image érotique de masturbation qu'évoque cette expression, avec l'équivalence courante entre « branler », « glander » et « ne rien faire ».

La girafe dans les arts et la culture

Une girafe est visible sur une fresque de Giorgio Vasari au Palazzo Vecchio de Florence. Salvador Dali a peint en 1935 la Girafe en feu visible au musée des Beaux-Arts de Bâle.

Honoré de Balzac a écrit Discours de la girafe au chef des six Osages prononcé le jour de leur visite au jardin du Roi, traduit de l’arabe par l’interprète de la girafe. François-René de Chateaubriand a écrit un pamphlet : La girafe ou le gouvernement des bêtes.

« La girafe n'existe pas » est un texte de Jacques Bergier paru en 1965 dans Planète et destiné à se moquer des esprits trop fermés selon lui aux idées inhabituelles. Il présente le mérite de montrer quels argument rationnels pertinents pourraient être opposés aux témoignages de l'existence de cet animal.

En France, Sophie la girafe est un jouet en caoutchouc créé en 1961 et destiné à être mordillé par les nourrissons.