Pierre Belon - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Pierre Belon (1517 à Souletière près du Mans - 1564) fut un naturaliste français. Pierre Belon, d'un esprit très en avance sur son époque, fut l'un des plus grands scientifiques du XVIe siècle.

D'origine modeste, Belon devint apothicaire auprès d'éminents ecclésiastiques, comme l'archevêque du Mans, René du Bellay (1500-1546), puis de l'archevêque de Lyon, François II de Tournon. Ces protecteurs lui permirent de se consacrer entièrement à ses recherches scientifiques.

Il suivit les cours de botanique de Valerius Cordus (1515-1544) à Wittenberg, et voyagea avec lui en Allemagne.

Pierre Belon décéda de façon mystérieuse, sans doute assassiné par un rôdeur, en avril 1564, alors qu'il traversait le Bois de Boulogne.

Son voyage

Belon parcourut le Levant de 1546 à 1549. Ce voyage en Grèce où il visita le mont Athos, en Turquie, en Égypte où il explora Alexandrie et Le Caire, en Judée, en Arabie et en Palestine par l'isthme de Suez, permit à Belon de rapporter un grand nombre d'observations sur l'histoire naturelle et les mœurs de leurs habitants. Il s'agit de l'un des premiers voyages naturalistes de l'histoire. Il s'arrêta ainsi dans les îles grecques, à la recherche des plantes décrites par Dioscoride. Il relata son voyage en 1553, dans: "Voyage au Levant, les observations de Pierre Belon du Mans, de plusieurs singularités et choses mémorables, trouvées en Grèce, Turquie, Judée, Égypte, Arabie et autres pays estranges", édité en 1553.

Curieux de tout, il collecta de nombreuses observations en histoire naturelle ainsi qu'en archéologie, et sur la vie des peuples qu'il côtoya. Ainsi, il s'intéressa aux procédés employés pour la momification des corps. Il revint en France en 1549, et obtient du roi Henri II une pension de deux cents écus, qui lui permit de poursuivre ses recherches.

Charles IX lui fournit un logement au château de Madrid, dans le bois de Boulogne.

Les oiseaux

Son Histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions et naïfs portraicts retirez du naturel de 1555 est supérieure. Dans ce traité, de trois cent quatre-vingt une pages, il décrivit tous les oiseaux qu'il connaissait. Il les regroupa suivant leur comportement et leur anatomie : les oiseaux de proie, les oiseaux d'eaux, les omnivores, les petits oiseaux, subdivisés à leur tour en insectivore et en granivore. Cette classification paraît bien faible aujourd'hui, mais Belon s'inspira des principes aristotéliciens. Il cita leur nom, seulement en latin, grec et français, car ce sont les seules langues qu'il connaissait, ce qui est bien faible comparé aux connaissances de Gessner. L'ouvrage comporte quatorze gravures.

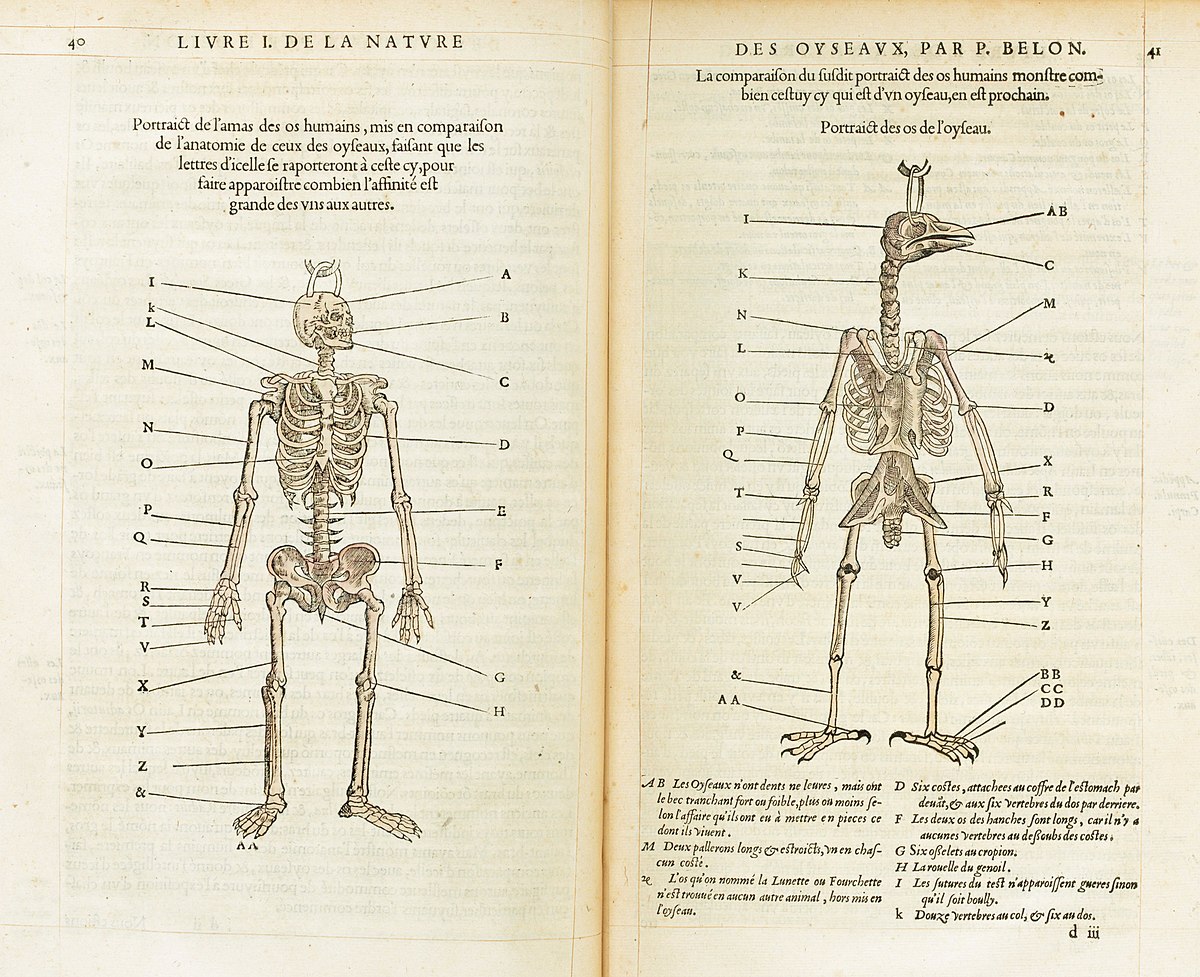

Mais, les observations de Belon sont bien meilleures, étayées notamment par des observations dans la nature, ainsi que des observations anatomiques, ayant manifestement fait de nombreuses dissections. Il compara les becs et les serres, tenta de rassembler des formes anatomiques communes. Il compara le squelette d'un être humain et d'un oiseau, ce qui fut la première tentative d'anatomie comparée. Cette idée ne sera reprise que quelques centaines d'années plus tard par Félix Vicq d'Azir (1748-1794), et Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844). Mais Belon lui-même n'exploita que fort peu ses observations sur les similarités entre ces deux squelettes et n'en tira pas de conclusion pratique.

Belon commit pourtant des erreurs remarquables, comme de placer les chauves-souris dans la catégorie des oiseaux. Son livre fut maintes fois vanté dans les siècles suivants, pourtant il fut presque ignoré par ses contemporains car, la même année, parut l’Historia animalium de Conrad Gessner.

Son second livre d'ornithologie est Pourtraicts d'oyseaux qui parut à Paris, en 1557. Il comportait cent soixante-quatorze gravures, la plupart faites à partir des propres dessins de Belon.