Loutre de mer - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La destruction de la loutre

L’habitat de la loutre de mer allait à l’origine du nord du Japon (Hokkaidō) au nord du Mexique (péninsule de Basse-Californie), en suivant la cote nord-asiatique, les îles Aléoutiennes puis la cote pacifique de l’Amérique du Nord.

La population originelle comptait sans doute des centaines de milliers d’individus (de 150 000 à un million, selon les estimations). Le nombre des sous-espèces est difficile à déterminer, mais il y en a trois aujourd’hui. Eu égard à l’importance de la destruction des populations, il est possible que certaines sous-espèces aient disparu avant d’avoir été décrites.

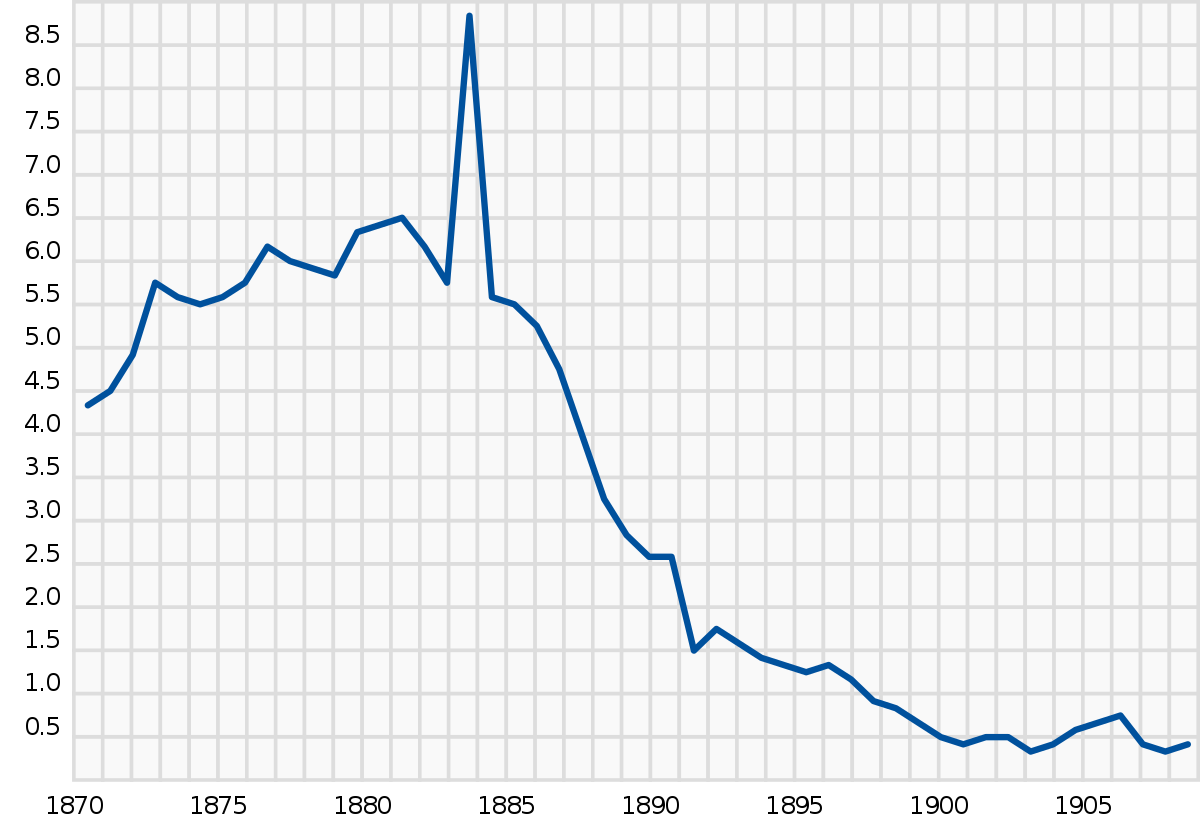

Les populations de son aire de répartition pratiquaient une chasse traditionnelle, qui est attestée archéologiquement, et a peut-être entraîné des disparitions locales anciennes. C'est cependant la grande chasse qui s'organise entre 1741 et 1911 qui entraînera la quasi disparition de l'espèce.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la Russie a été fortement impliquée dans le commerce de la fourrure de zibeline. Le tsar Pierre le Grand souhaitait développer cette activité économique, et trouver de nouvelles populations à chasser. Les chasseurs russes s’installèrent donc de plus en plus loin en Sibérie, jusqu’au Kamtchatka, presqu’île riche en zibeline, mais où on trouvait aussi des loutres de mer.

En 1741 et 1742, Vitus Bering et Alexei I. Chirikov furent chargés par le gouvernement russe d’explorer le Pacifique nord et de tracer une route maritime vers l’Amérique à partir des nouvelles possessions russes d’Extrême-Orient. Lors de leur hivernage de 1741-1742, les équipages récoltèrent des peaux de loutre. En 1742, les survivants de l’expédition (Bering était mort) revinrent en Russie avec 900 peaux de loutres, qui intéressèrent vivement les marchands de fourrure. Avec près de 170 000 poils par cm², la fourrure de loutre de mer est en effet particulièrement dense et soyeuse. Ce fut le début de la grande chasse.

Les Russes envoyèrent de nombreux bateaux chasser la fourrure de loutre. Après l’épuisement des populations nord-asiatiques de loutres, la prise des îles Aléoutiennes puis de l’Alaska par la Russie fut largement motivée par la volonté d’étendre les territoires de chasse à la loutre, devenue une activité particulièrement rentable.

En 1784, les Russes établirent des comptoirs de traite sur les îles Aléoutiennes et sur la côte de l'Amérique, en Alaska. Des postes côtiers furent construits à Attu, Agattu et Unalaska, dans les îles Aléoutiennes, ainsi que dans l'île de Kodiak, au large de l'embouchure de l'anse Cook (Alaska). Dix-huit mois plus tard, une colonie fut établie sur le continent, en face de l'anse Cook.

Les populations indigènes furent souvent férocement traitées. Des Aléoutes furent réduits en esclavage, et d’autres auraient été pris en otages pour forcer la population indigène à chasser la loutre pour le compte des marchands russes. On comptait environ 25 000 Aléoutes avant l’arrivée des Russes, mais ils n’étaient plus que 3 892 en 1885.

La fourrure de loutre se vendait non seulement en Europe, mais aussi à prix d'or sur les marchés chinois.

Si les Russes furent les premiers à industrialiser la chase, les Britanniques puis les Américains les suivirent rapidement. En 1776, le capitaine James Cook explora le Pacifique nord pour le compte de la Grande-Bretagne. C’est lors de cette expédition que la fourrure de loutre fut identifiée par les Britanniques comme un commerce à fort potentiel, attirant dès la fin du XVIIIe siècle de nouveaux chasseurs dans la région, en particulier Britanniques, Espagnols puis Américains.

Rien qu'entre 1785 et 1809, 55 000 peaux furent débarquées en Colombie-Britannique par les navires de chasse ou les marchands, en provenance de divers régions d'Amérique du Nord.

« En 1850, la loutre de mer canadienne était considérée comme disparue sur le plan commercial et était peut-être déjà disparue sur le plan écologique ». Quelques loutres subsistaient au Canada (la dernière recensée y sera tuée en 1929), mais sans impact environnemental.

L'Alaska ayant également été presque totalement vidé de ses populations de loutres de mer, la région devint économiquement peu intéressante pour le gouvernement russe, amenant celui-ci à vendre ce territoire et les Aléoutiennes aux États-Unis en 1867.

Vers la fin du XIXe siècle, la chasse cessa d’être rentable. Les populations de loutre avaient presque totalement disparu. La dernière loutre connue de l'état américain de l'Oregon fut ainsi tuée en 1906. Les expéditions de chasse ne pouvaient plus ramener assez de peaux pour se financer.

Seules quelques petites populations résiduelles et très fragmentées avaient survécu. « On estime que seulement 2 000 individus, soit plus ou moins 1 % de la population initiale, auraient survécu dans les 13 populations qui subsistaient en 1911 ». Certaines de ces 13 populations, trop petites ou victimes de braconnages, finiront d'ailleurs par disparaître, comme celle des îles de la Reine-Charlotte.