Perspective (perception visuelle) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Précisions (et réserves) sur quelques notions sous-jacentes

La perception en perspective est une propriété fondamentale de la vision et une conséquence directe de l’anatomie de l’œil. À ce titre, elle n’est pas la même pour chaque espèce animale. On trouve très souvent dans la littérature les expressions champ visuel et cône de vision ; les schémas explicatifs et les illustrations y présentent souvent la perspective comme une projection sur une surface plane qui correspond à la section orthogonale du cône de vision ; enfin les mêmes illustrations et schémas se limitent à la représentation d’un seul œil.

- Comme le suggère la sémantique, on parle de champ visuel pour décrire à la fois la portion d’espace visible et l’expression de la vision, qui est une surface.

- En toute rigueur mathématique, un cône est « une surface réglée définie par une droite (d), appelée génératrice, passant par un point fixe S appelé sommet et un point variable décrivant une courbe plane fermée (c), appelée courbe directrice ». Parler de « cône de vision », c’est a) considérer la vision comme monoculaire (le sommet est le point de convergence dans l’œil) et 2) sous-tendre que l’ouverture du champ visuel est strictement inférieure à 180° dans toutes les directions.

- Parler de l’œil au singulier, et le comparer à la lentille unique d’une caméra, suggère une fois de plus une vision strictement monoculaire.

Or tous les vertébrés possèdent deux yeux. Chez les mammifères, les deux champs visuels se recoupent, de sorte que la vision binoculaire est, pour la plupart d’entre eux, plus que la somme de deux visions monoculaires.

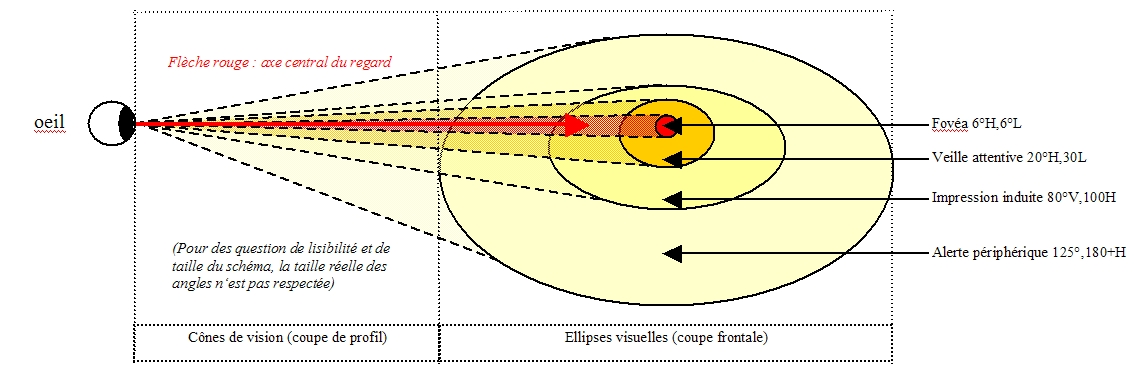

L’ouverture du champ visuel est très variable d’une espèce animale à l’autre. Ainsi, certains mammifères comme le chat ou le cheval ont un champ visuel qui dépasse très largement 180° pour chaque œil, ce qui exclut de projeter ce champ visuel sur une surface plane. Même ceux qui ont le champ plus commun de 170° pour chaque œil atteignent, du fait de la latéralisation oculaire, un champ combiné supérieur à 200°, ce qui rend tout aussi impossible une projection plane. La vision binoculaire frontale monodirectionnelle est en fait caractéristique d’une minorité de vertébrés, dont l’homme. Pour ce dernier, cela implique qu’il n’y a pas un, mais deux sommets pour le « cône de vision », et aussi deux axes du regard à peu près parallèles… En contrepartie, le champ visuel total est pour l’homme de l’ordre de 180° latéralement et 125° verticalement, ce qui permet opportunément de délimiter « ce qui est visible pour lui » à « ce qu’il a devant lui ». C’est à cette seule condition qu’il peut y avoir une projection de l’espace visible sur la surface plane et finie d’une ellipse visuelle – ce qu’on entend en fait communément par « champ visuel ».

Cette ellipse est parfois simplifiée sous la forme de cercle (ce qui correspond à la section orthogonale d’un cône de révolution, alors que le cône visuel des animaux est « aplati »), tandis qu’on la retrouve approximée par un rectangle très oblong dans les proportions dites panoramiques des écrans de cinéma (voir 16/9). Une autre différence entre l’œil et la lentille d’une caméra est que champ visuel n’est pas homogène en termes de performance (acuité, photosensibilité, polychromie) et d’attention : la scrutation active est réservée au centre, et la performance décroît par palier vers la périphérie du regard. L’intérêt de cet enchâssement des cônes de vision, c’est que seul le champ de vision attentive est pertinent lorsqu’on « observe » une image.