Weald - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Le Weald (pron. [wiəld]) est un terme de géographie physique désignant la région sud-est de l’Angleterre encaissée entre les escarpements crayeux parallèles des Downs nord et sud. Il faut y distinguer deux reliefs, le High Weald gréseux constituant la région centrale ; et le Low Weald argileux formant la périphérie. Ce toponyme, d’étymologie saxonne, signifie pays boisé, une qualification toujours appropriée de nos jours : les fermes et les villages parsemant le paysage témoignent, par leur nom, du passé du Weald. D'un point de vue géologique, le Weald est le pendant anglais du Boulonnais français.

Étymologie

Weald est un mot anglo-saxon, d’une racine Indo-européenne ancienne signifiant « forêt » ou « terre sauvage ». Les Wolds, côteaux boisés de l'Angleterre, partagent cette étymologie. Les Saxons donnaient aussi au pays le nom d’Andresleaz, transcription d'un toponyme encore plus ancien : Coit Andred (très étendu), ou en latin Saltus Andred, la grande forêt. Cf. par ailleurs les notes complémentaires.

Il y a en anglais un adjectif associé à cette région, wealden, qui a été repris en français par les géologues (cf. infra).

Histoire

Un partie des notes du début de ce paragraphe sont traduites du site web :High Weald:Human colonisation.

Les recherches préhistoriques indiquent qu'à la suite des chasseurs-cueilleurs du Mésolithique, les habitants du néolithique se sont mis à l'agriculture, avec pour conséquence des défrichements considérables. Dès l’Âge du fer, le Weald devint une région proto-industrielle, car les grès du wealdien sont riches en minerai de fer, et l'abondance du bois permettant de produire le charbon de bois utile à la fabrication de fonte, la région resta, de la colonisation romaine jusqu’à la fermeture du dernier atelier de forge en 1813, un bassin métallurgique de première importance pour l'ouest de l'Europe. L'inventaire de l’Ordnance Survey Map of Roman Britain recense 33 mines de fer : or 67% d'entre elles se trouvent dans le Weald.

La totalité du Weald était à l'origine couverte par la forêt. Des siècles de déforestation, correspondant à la demande des chantiers navals, du charbon de bois pour les forges, les cristalleries et les briquetteries n'ont laissé à travers le Weald que des vestiges de cette forêt primaire.

L'habitat du Weald est très clairsemé, et les premiers villages n'y sont apparu qu'aux XIIIe-XIVe siècle. Auparavant, le Weald était surtout une terre d’élevage extensif et nomade, particulièrement vouée au pacage par les communautés autochtones. Plusieurs lieux-dits du Weald tirent leur nom de cette époque, nom qui rappelle celui des exploitants, auquel on rajoutait le suffixe « -den » – ; ainsi par exemple, Tenterden était exploitée par les habitants de Thanet. Dans la plupart du Weald, l’habitat permanent ne s'est développé que bien après le reste des basses terres de Grande-Bretagne, et cela bien qu’au XVIe siècle, on eût pu y dénombrer jusqu’à une centaine de hauts-fourneaux et de forges en activité.

Géologie

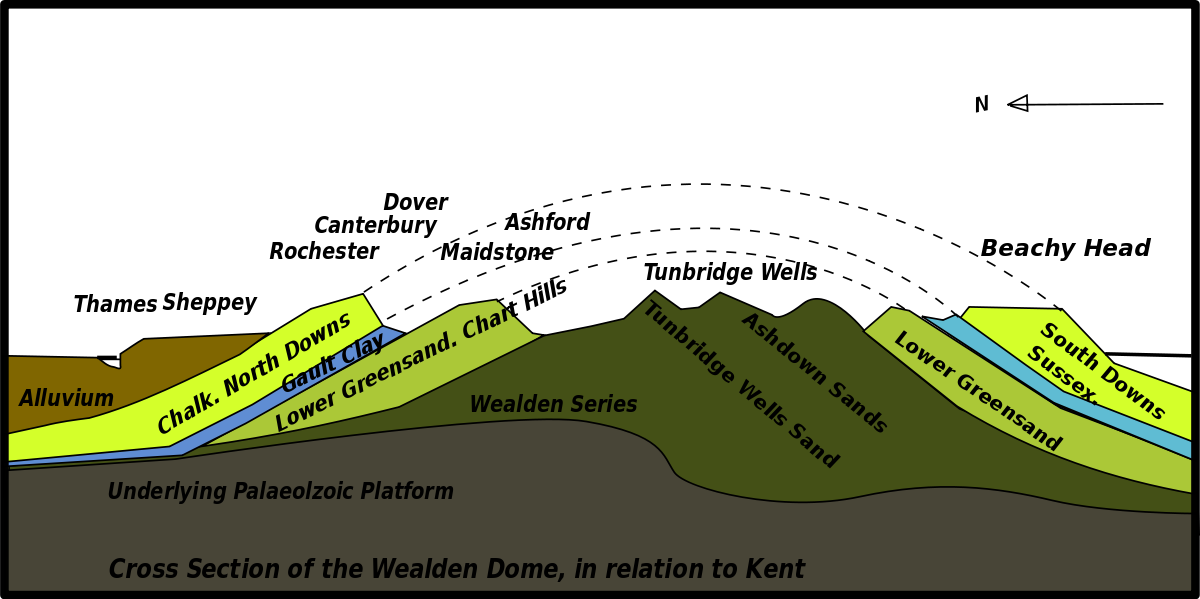

Le Weald constitue les vestiges d’un anticlinal, à savoir le dôme d'un pli rocheux du Crétacé inférieur, dont l’érosion a mis à nu le substrat, formé de crêtes de grès et de vallées argileuses. Les plus anciennes roches affleurant au centre de l’anticlinal sont rattachées à la couche de Purbeck du Jurassique supérieur (étages portlandien et berriasien). Au-dessus, les roches du Crétacé contiennent le groupe wealdien avec ses alternances de sables et de craies (les sables d’Ashdown, l’argile de Wadhurst, les sables de Tunbridge Wells, dénommés collectivement « lits de Hastings ») et l’argile du Weald. Ce groupe wealdien est recouvert par la couche du lower greensand de l'étage aptien et la formation de Gault, qui comporte l’argile du Gault et l’Upper Greensand.

Les roches de la partie centrale de l’anticlinal comportent des grès durs, qui forment les collines qu'on appelle aujourd’hui le High Weald. La zone périphérique est pour l'essentiel constituée de grès plus tendres et d'argiles qui dessinent un paysage au relief moins accidenté, le Low Weald. L’anticlinal du Weald ne forme qu'un avec celui de l’Artois en France : il se prolonge en effet sur quelques 65 km dans la direction du sud-est et renaît de l'autre côté du Pas de Calais pour former les collines du Boulonnais.

On a retrouvé plusieurs fossiles particulièrement intéressants dans les grès et les argiles du Weald, par exemple le spécimen Baryonyx. La fameuse supercherie de l’Homme de Piltdown s'est articulée autour d'un prétendu fossile humanoïde qu'on aurait découvert dans une gravière de Piltdown près de Lewes. Le premier spécimen d’iguanodon a été mis au jour en 1819 dans une carrière près de Cuckfield par un médecin de Lewes, Gideon Mantell.