Xenopus - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Xenopus est un genre qui regroupe 18 espèces d'amphibiens de la famille des Pipidae.

Parmi de nombreuses espèces, la plus connue est Xenopus laevis, encore appelée xénope commun ou dactylètre du Cap. Elle est étudiée comme organisme modèle.

Distribution

Ce genre regroupe de nombreuses espèces aquatiques localisées en Afrique australe, au sud du Sahara avec une référence isolée au nord-est du Tchad.

Il existe une population de Xenopus laevis dans les Deux Sèvres. En 1930 un laboratoire en a laissé échapper et elles se sont multipliées depuis. On peut ainsi en trouver dans les environs de Thouars.

Habitat

Elles vivent dans des étangs et des mares. Comme le protoptère, elles peuvent s'enterrer dans la boue pour estiver.

Description

Les espèces de ce genre sont de petites grenouilles ternes dépourvues de langue. Leur corps est brunâtre dessus et rosâtre dessous. Les albinos sont naturellement rares. Les pattes postérieures sont musculeuses et palmées et leurs trois doigts se terminent par des griffes cornées.

Les femelles de X. laevis peuvent atteindre 120 à 140 mm et les mâles de 70 à 100 mm.

Reproduction

Le cri du mâle ressemble à un cliquetis. Lors de l'accouplement, généralement nocturne, les ovules pondus par la femelle sont aussitôt fécondés par le mâle. Les parents peuvent manger leurs œufs ou leurs têtards, ce qui s'apparente à une situation de conflit générationnel semblable au conflit sexuel. Les femelles peuvent pondre pendant toute une journée entre 300 et 1 000 œufs de 1 à 1,3 mm de long chez Xenopus laevis. Selon les espèces, elles deviennent matures entre trois mois et deux ans.

Éthologie

Ce sont des espèces aquatiques primitives, qui n'émergent que pour respirer. Leur odorat est bon. Les doigts des pattes antérieures et une ligne latérale leur assurent une bonne perception tactile. Ce sont de bons nageurs. Comme beaucoup d'amphibiens, elles synthétisent des substances leur permettant de lutter contre les maladies, telles des antibiotiques et des fongicides.

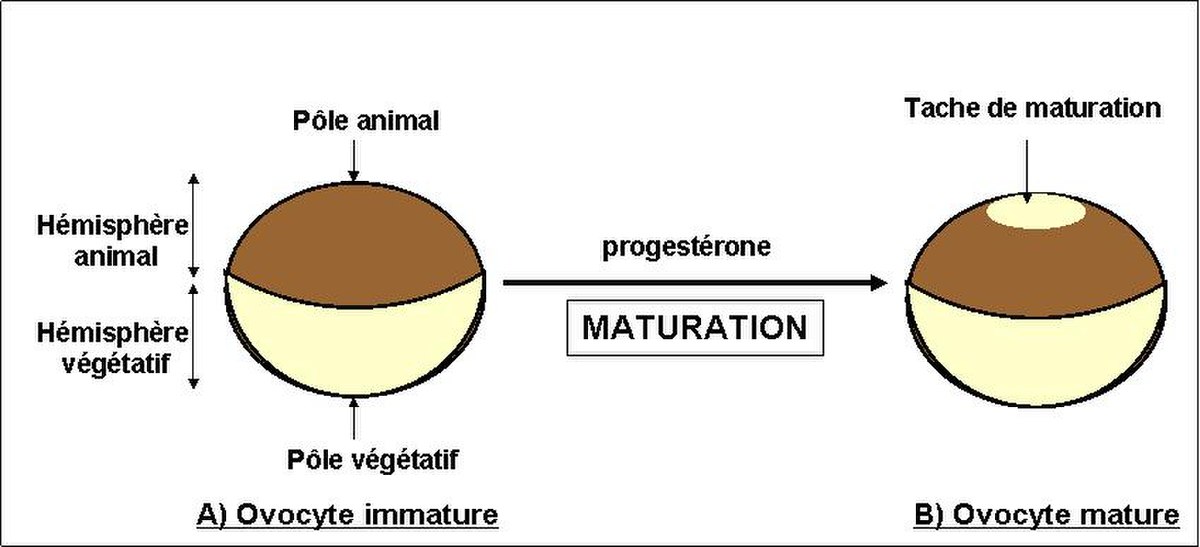

Maturation de l'ovocyte

Au cours de l’ovogenèse, qui peut être subdivisée en six stades appelés stades de Dumont, l’ovocyte accumule des réserves énergétiques (sucres, lipides…) et informatives (ARN, protéines). Au terme de sa croissance, l’ovocyte de stade VI ou ovocyte immature est bloqué en prophase de première division de méiose. Ce blocage est levé par la progestérone synthétisée par les cellules folliculaires environnantes. L’ovocyte entre alors dans le processus de maturation ovocytaire : il achève la première division de méiose, débute la deuxième jusqu’à un nouveau blocage qui survient en métaphase de deuxième division. Cet arrêt en métaphase II, caractéristique de l’ovocyte mature (figure 1B) sera levé par la fécondation. D’un point de vue morphologique, il est facile de différencier un ovocyte immature d’un ovocyte mature. En effet, la maturation s’accompagne de l’apparition d’une tache dépigmentée, appelée tache de maturation, au pôle animal de l’ovocyte. D’un point de vue moléculaire, la maturation est caractérisée par l’activation du MPF (M-phase Promoting Factor ; facteur universel d’entrée et de sortie de phase M) et de la voie p42 MAPK (Mitogen Activated Protein Kinase).