Correction des eaux du Jura - Définition

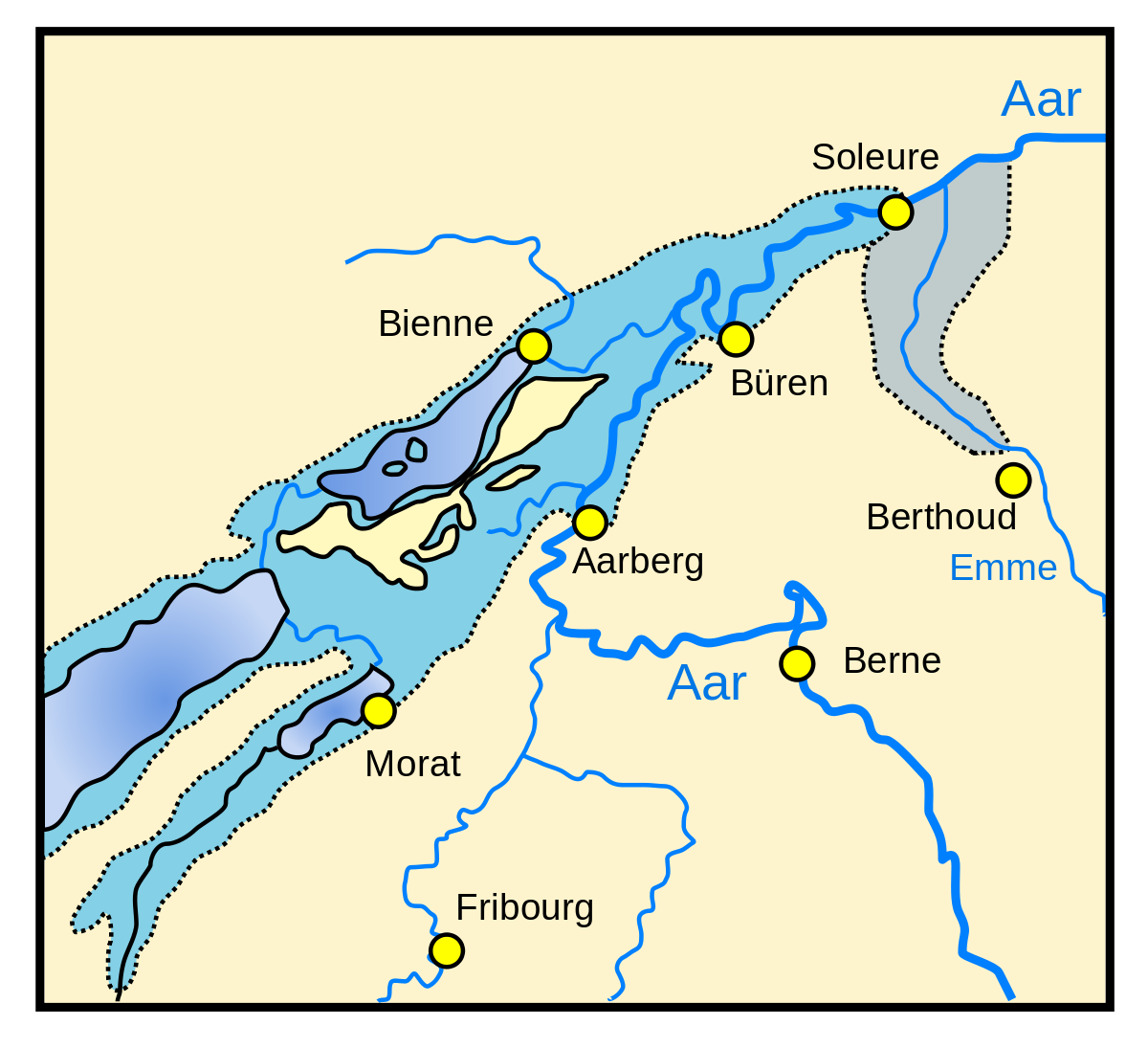

Jusqu'en 1878, l'Aar ne coule pas dans le lac de Bienne, mais de Aarberg par plusieurs branches, elle rejoint la rivière par laquelle le lac se vide, la Thielle, près de Büren an der Aare.

Il y a à peine 150 ans, le Seeland était marécageux, les récoltes maigres, la pauvreté écrasante et le risque d’épidémie élevé. Grâce aux deux corrections des eaux du Jura, le Seeland est aujourd’hui peuplé, prospère et plein de vie.

Depuis le XVe siècle, les chroniques relatent des crues et des inondations dans le Seeland : les champs étaient inondés, les villages devaient être abandonnés, la maladie et la pauvreté s’étendaient.

Première correction

1868-1878

1831 et 1832 furent des années de grosses inondations. En conséquence, les habitants du Seeland fondent un comité.

La Confédération libéra un crédit de 5 millions de francs pour accomplir une première tranche de travaux.

L'ingénieur cantonal des Grisons travailla à un projet sur demande des cantons de Berne, Soleure, Fribourg, Neuchâtel et Vaud. Il prévoit les travaux suivants :

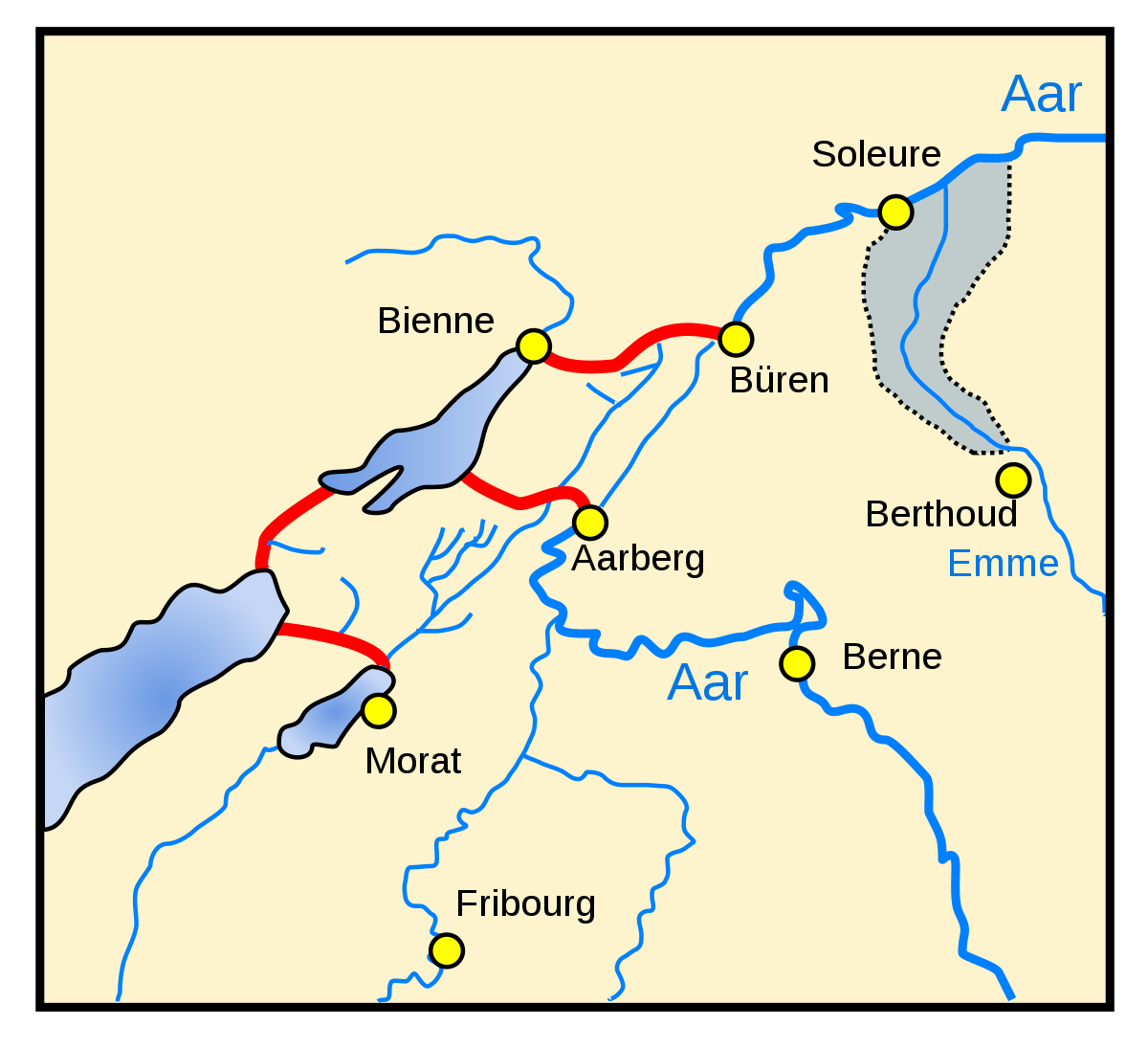

- déviation de l’Aar depuis Aarberg directement dans le lac de Bienne, par le nouveau canal de Hagneck

- utilisation des lacs de Bienne, Neuchâtel et Morat comme réservoir (vases communicants)

- rectification, canalisation et approfondissement de la Thielle et de la Broye entre les trois lacs

- accroissement du débit en aval du lac de Bienne par la construction du canal Nidau-Büren

- abaissement du niveau des trois lacs de 2,5 m en moyenne

- construction d’un barrage simple de régulation à la sortie du lac de Bienne (Nidau)

- construction d’un vaste réseau de canaux intérieurs pour assainir de grandes surfaces agricoles.

La surface des lacs en a été diminuée : le lac de Neuchâtel de 23,7 km², le lac de Bienne de 3,3 km² et le lac de Morat de 4,6 km². Les plaines autrefois inondées et les nouveaux territoires purent alors être drainés et asséchés, l’eau de drainage pouvant s’écouler naturellement dans les lacs dont le niveau avait baissé. L’amélioration du sol et sa transformation en champs fertiles a ensuite nécessité plusieurs dizaines d’années de travail.

De manière générale, la première correction des eaux du Jura fut un succès. Mais de nouveaux soucis et conflits d’intérêt se firent jour. Ainsi les nouvelles terres asséchées et cultivées s’affaissèrent, car la structure tourbeuse meuble du sol n’était plus saturée d’eau.

Seconde correction

1939

Le barrage de régulation de Port fut mis en service, avec une écluse pour les bateaux. C’était déjà une des mesures de la seconde correction des eaux du Jura.

1962-1973

- Derniers travaux :

- construction de la centrale de Flumenthal comme barrage de régulation

- correction de l’Aar entre Büren a. A. et Flumenthal, avec la disparition du verrou de l’Emme

- élargissement, approfondissement et aménagement des rives des canaux de la Broye, de la Thielle et du Canal de Nidau à Büren

- aménagement du cours de l’Aar entre Büren et Flumenthal.

- Grâce à la seconde correction des eaux du Jura, on a pu encore diminuer les variations du niveau des lacs du Pied du Jura : d’une part, le niveau des hautes eaux a été adapté à l’affaissement des terres, soit abaissé d’un mètre environ. D’autre part, le niveau d’étiage a été relevé de presque un mètre, au profit de la navigation fluviale, de la pêche et du paysage.

- Les buts sont atteints : depuis l’achèvement de la seconde correction des eaux du Jura, aucune grande inondation n’a eu lieu dans le Seeland.

- L'Aar est navigable entre Bienne et Soleure, un service régulier de gros bateaux y a été établi.

Musée

- Au château de Nidau, à Nidau, près de Bienne

Livre

- "Terres du lac, L'histoire de la correction des eaux du Jura", Matthias Nast