Créadion rounoir - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Créadion rounoir | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification (COI) | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Chordata | ||||||||

| Classe | Aves | ||||||||

| Ordre | Passeriformes | ||||||||

| Famille | Callaeidae | ||||||||

| Genre | |||||||||

| Philesturnus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1832) | |||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Philesturnus carunculatus (Gmelin, 1789) | |||||||||

| Synonymes | |||||||||

| * Creadion carunculatus | |||||||||

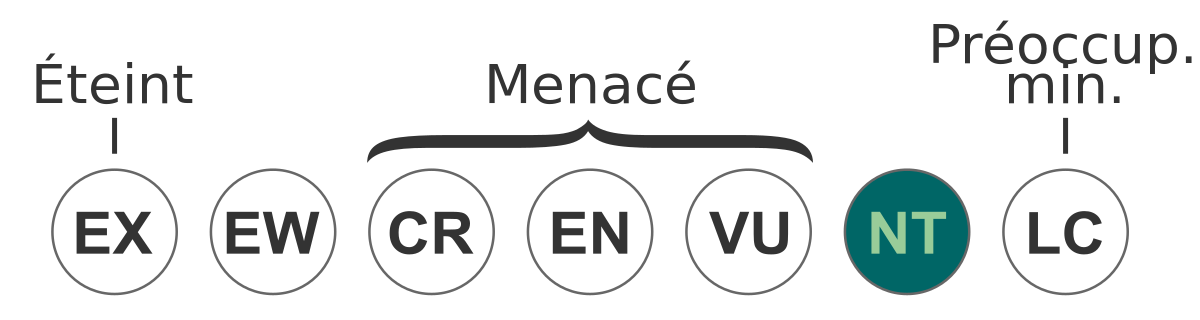

| Statut de conservation IUCN : | |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

Le Créadion rounoir, ou tieke en māori, est une espèce de passereau endémique de Nouvelle-Zélande, dont les populations, un temps menacées d'extinction, ne sont plus en danger. Il appartient à la famille des Callaeidae.

Description

Tous ces oiseaux sont originaires de Nouvelle-Zélande et ont comme caractéristique commune la présence de caroncules vivement colorées à la base du bec. Chez le créadion rounoir, elles sont d'un rouge vif et ressortent particulièrement bien chez le mâle, dont le plumage est d'un noir brillant rehaussé d'une large bande brun-rouge sur le dos.

Caractéristiques générales

- Nom scientifique : Philesturnus carunculatus

- Famille : Callaeidae

- Taille : 25 cm

- Masse : 75 g

- Âge maximal : à préciser

- Les femelles ont un plumage tirant sur le brun et possèdent des caroncules plus petites.

Systématique

Il existe deux sous-espèces de créadion rounoir : le Créadion rounoir de l'île du Nord, Philesturnus carunculatus rufusater, et le Créadion rounoir de l'île du Sud, Philesturnus carunculatus carunculatus. Autrefois largement répandues à travers leur deux îles éponymes respectives, elles ne subsistent aujourd'hui que sur quelques îles plus petites proches des côtes de la Nouvelle-Zélande, mais dépourvues des espèces invasives de mammifères présentes sur les îles principales, comme notamment les rats, les souris et les phalangers renards.

Déclin et sauvegarde

Ce type de nidification fait du créadion rounoir une proie extrêmement vulnérable envers les mammifères introduits en Nouvelle-Zélande. En particulier, deux espèces de rat présentes depuis le milieu du XIXe siècle, le rat noir, Rattus rattus, et le surmulot, Rattus norvegicus, en détruisant les œufs et les jeunes, ont progressivement poussé l'espèce à l'extinction. Au début du XXe siècle, les deux sous-espèces se retrouvèrent confinées sur deux petites îles, respectivement Hen Island au large de l'île du Nord, et plus au sud, Big South Cape Island, entre l'île du Sud et l'île Stewart.

Les rats envahirent l'île inhabitée de Big South Cape en 1963. Ils furent introduits accidentellement par les bateaux de chasseurs maoris de puffin fuligineux, Puffinus griseus, un oiseau pélagique dont les jeunes, gavés par leur parents avant leur premier envol, sont un mets prisé dans la culture māori. Le créadion rounoir de l'île du Sud n'a dû sa survie qu'à une diligente mission de sauvetage réalisée par les services de l'environnement néo-zélandais (devenus aujourd'hui le D.O.C., Department of Conservation). En effet, la prédation murine allait bientôt condamner définitivement cette sous-espèce comme elle le fit avec trois autres espèces que les services de l'environnement ne purent sauver, la bécassine d'Auckland, Coenocorypha aucklandica, le xénique des buissons, Xenicus longipes, ainsi que l'une des trois espèce de chauve-souris que comptait la Nouvelle-Zélande, Mystacina robusta.

Aujourd'hui, grâce aux efforts soutenus du DOC, la population de crédion rounoir de l'île du Sud compte près de 700 individus répartis sur 11 petites îles, tous issus des 36 rescapés de Big South Cape Island. Quant au créadion rounoir de l'île du Nord, de nombreuses réintroductions lui ont permis de coloniser un grand nombre d'îles et, un siècle après sa disparition de l'île principale, il y fit son retour en 2002 lorsqu'une colonie d'adultes reproducteurs fut introduite avec succès dans une réserve exempte de mammifères, près de Wellington. Beaucoup considèrent la sauvegarde du créadion rounoir comme l'un des plus grands succès de l'histoire de la protection de la nature en Nouvelle-Zélande.