Esturgeon d'Europe - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Esturgeon d'Europe | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Chordata | ||||||||

| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||

| Super-classe | Osteichthyes | ||||||||

| Classe | Actinopterygii | ||||||||

| Sous-classe | Chondrostei | ||||||||

| Ordre | Acipenseriformes | ||||||||

| Sous-ordre | Acipenseroidei | ||||||||

| Famille | Acipenseridae | ||||||||

| Sous-famille | Acipenserinae | ||||||||

| Genre | Acipenser | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Acipenser sturio Linnaeus, 1758 | |||||||||

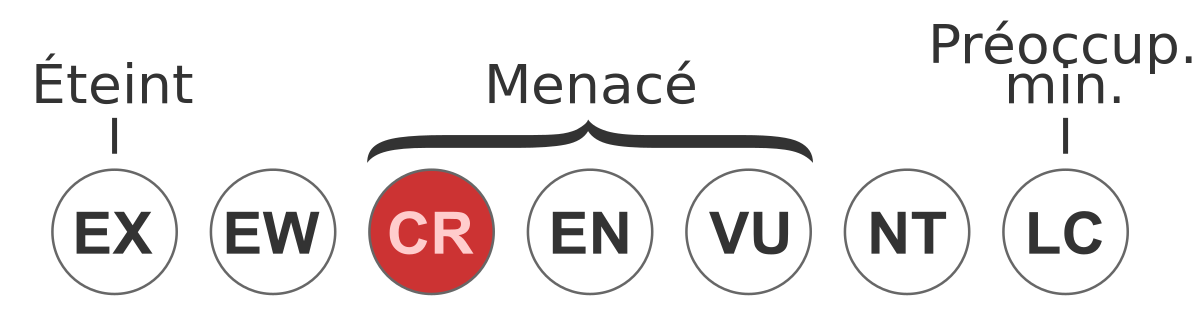

| Statut de conservation IUCN : | |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

L'esturgeon d'Europe (Acipenser sturio) est le plus grand poisson migrateur anadrome de France.

Il a connu une forte régression (surexploitation par surpêche et peut-être aussi à cause de la pollution qui l'a conduit au bord de l'extinction. Il fait depuis 2007 en France l'objet d'un plan de restauration (avec réintroductions d'alevins). Un projet de plan de restauration européen est également en préparation.

Répartition géographique

L'esturgeon se rencontre ou se rencontrait du Golfe de Gascogne à la mer du Nord. Le dernier fleuve dans lequel une reproduction naturelle est encore observée est la Gironde (France).

Description

Ce poisson longiligne a un museau en forme de groin, dotés de barbillons sensitifs, se terminant par une longue pointe. Les nageoires dorsales sont situées très en arrière du corps, qui comporte cinq rangées longitudinales de grosses plaques osseuses. Le ventre est jaunâtre et le dos gris cendré à gris brun.

L'adulte mesure de un à deux mètres de long (au maximum trois mètres et demi) et pèse 300 kilogrammes (jusqu'à 500). Il peut vivre plus de 80 ans avec une maturité sexuelle tardive, s'exprimant après 10 années pour les mâles et après 13 années pour les femelles.

Habitat

Migrateur, l'esturgeon fréquente les eaux littorales et les estuaires.

Reproduction

L'esturgeon est amphihalin potamotoque, c'est-à-dire qu'il effectue sa reproduction en eau douce et une partie de sa croissance en lacs et rivières.

La reproduction naturelle a lieu de mai à juillet dans le cours moyen des fleuves sur le fond des graviers. Les adultes qui vivent dans les eaux littorales commencent à remonter le fleuve en avril (comportement migratoire). La femelle, chargée d’œufs, rase le fond. Elle s’aide du flux montant et pond en plusieurs fois, sur un emplacement profond et graveleux, entre 300 000 et 2 000 000 œufs (ce qui représente 10 % de sa masse) ; Les mâles répandent ensuite leur semence à proximité. Vifs et alertes, ils sont capables de sauter par dessus les filets et les défendent contre les prédateurs, tels les barbots et les anguilles.

Les frayères sont généralement toujours caillouteuses et bien oxygénées. La profondeur (5 à 10 mètres) est d'autant plus importante que la turbidité de l’eau est faible. La température de l’eau est de 13 à 16 °C, et le courant vif (5 km/h). Si le courant est trop faible, les œufs s’agglutinent et si le courant est trop fort, les œufs sont entraînés.

Le temps d’incubation dépend de la température : à 14 °C, l’éclosion des œufs survient environ six jours après leur fécondation.

À la naissance, l’alevin mesure environ 10 millimètres. Son sac vitellin est de grande taille et richement vascularisé. À partir du dixième jour, les larves ont une alimentation mixte. Les larves plus âgées se déplacent pour chercher des proies benthiques — essentiellement des larves d’insectes —, qu'elles détectent grâce à leur goût, puis leur odorat.