Falconidae - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les falconidés et leur écosystème

En tant que prédateur du haut de la pyramide alimentaire, la santé des populations de falconidés est un bon indicateur de celui de leur écosystème. Par exemple, le DDT a eu sur les populations de falconidés qui y ont été exposées un impact important. Cet impact a été particulièrement visible sur faucon pèlerin : on estime que le DDT a été un facteur non négligeable de la disparition de cette espèce de Belgique dans les années 1970. L'espèce a naturellement regagné cette zone après l'interdiction de l'utilisation de ce produit.

Les falconidés ont un rôle important dans le maintien des populations de petits rongeurs et des passereaux qui peuvent occasionnellement devenir invasives, mais aussi de population d'animaux plus importants qui peuvent faire des dégâts majeurs à la végétation. Ainsi, après l'extermination volontaire du caracara de Guadalupe, qui prédatait les chevreaux des fermiers, il y eut par la suite destruction quasi-totale de l'habitat et extinction de plusieurs espèces endémiques, par des chèvres marrons.

Systématique, taxonomie et évolution

Systématique

La classification classique, basée sur des homologies, range cette famille dans l'ordre des Falconiformes tandis que celle de Sibley-Ahlquist les range au sein des Ciconiiformes, qui regroupe bon nombre d'espèces d'apparence diverses comme les Accipitridae, les Strigiformes et bon nombre d'oiseaux de mer. Des analyses phylogénétiques de 2006 bouleversent ces conceptions, faisant des falconidés des proches parents des psittaciformes, mais des parents éloignés Accipitridés.

Les Falconidae partagent plusieurs traits communs avec les Accipitridae, l'autre taxon de rapaces diurnes. Outre une morphologie générale, ils disposent en commun d'un bec court et acéré, de pattes anisodactyles non palmées, d'un robuste hallux opposable aux autres doigts, et la taille des femelles est en général plus grande que celle des mâles. Ceci explique qu'ils aient été rangés, dans quelques classifications basées sur des critères morphologiques, au sein de la même famille. Cependant les falconidés ont davantage l'habitude de tuer leurs proies avec le bec plutôt qu'avec leurs serres. Contrairement aux Accipitridae, les poussins des falconidés éclosent généralement de manière synchrone et ne se tuent pas mutuellement.

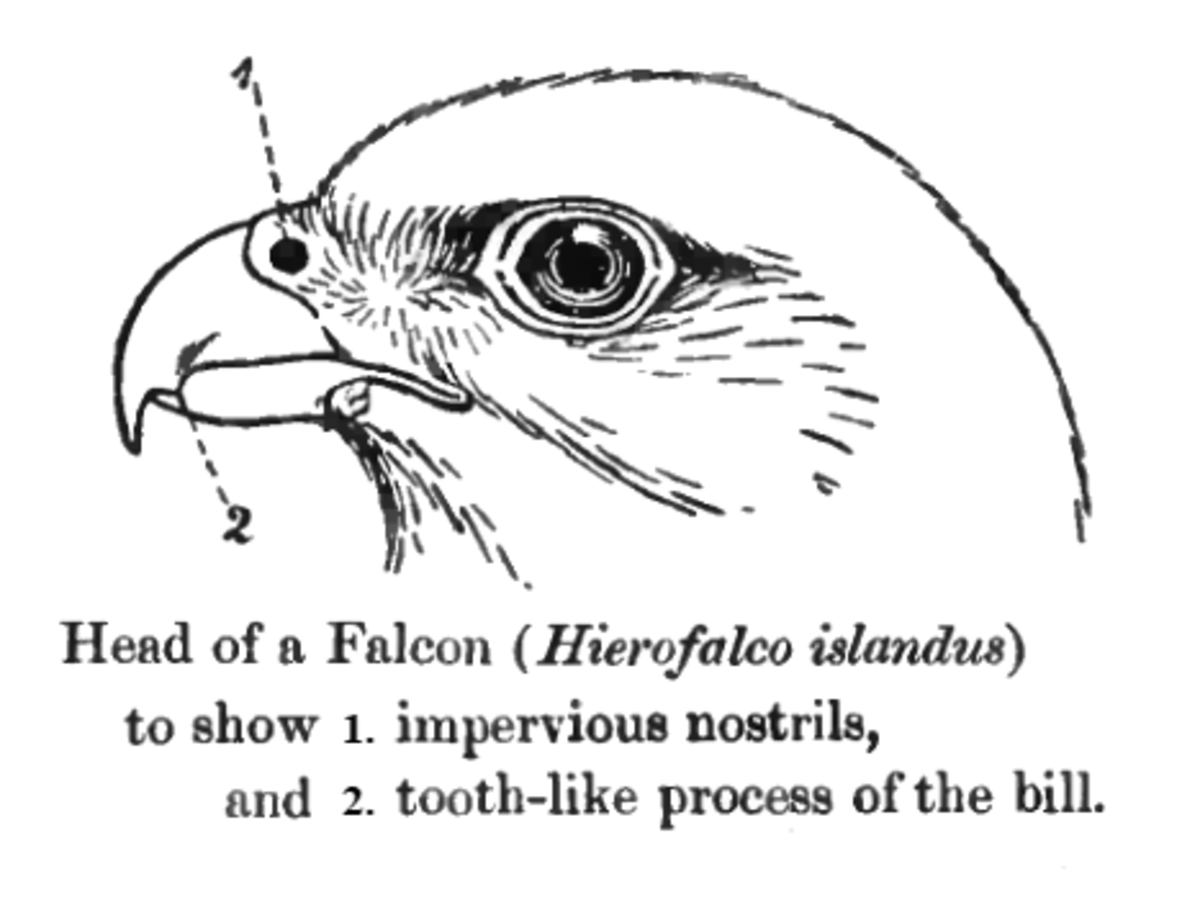

Les éléments morphologiques requis dans la classification classique pour identifier une espèce comme étant un falconidé sont:

- Dent du bec (décrochement caractéristique de la ramphothèque) ;

- Morphologie du Syrinx;

- Caractéristiques de la mue des rémiges (qui commence avec la primaire n°4 et continue dans les deux sens) ;

- Composition chimique des coquilles d'œufs propres à cette famille. Les œufs sont de couleur rougeâtre (plutôt que bleu ou verdâtre), presque translucide à la lumière ;

- Projection osseuse dans les narines ;

- Présence de parasites Mallophaga dans les plumes.

Histoire évolutive

La convergence évolutive des rapaces rend assez hasardeuse l'identification de la phylogénie sur des bases morphologique. Aussi, plusieurs hypothèses très différentes ont eu cours sur l’origine de du groupe. Trois exemples peuvent être donnés :

| Classification phylogénétique de Ericson, 2006 | Selon Olson, 1985, Feduccia, 1980, 1996 et Sibley & Monroe, 1990 | Classification classique ancienne basée sur la morphologie |

|---|---|---|

├─o │ ├─o Falconidae │ └─o Cariamidae ├─o Psittaciformes └─o Passeriformes | ├─o Cariamidae ├─o Opisthocomidae └─o ├─o │ ├─o Musophagidae │ └─o Accipitridae └─o ├─o Falconidae └─o Cuculiformes, Pandionidae Sagittariidae, Anomalogonatae | └─o ├─o Strigiformes (hibou, chouette...) └─o Falconiformes ├─o Falconidae └─o Accipitridae (aigle, buzard, buse...) |

La classification phylogénétique montre que les Falconidae ne sont pas proche des Accipitridae, contrairement à l'intuition traditionnelle qui regroupe toutes ces espèces sous le nom de rapaces.

Taxonomie et dénomination

Le terme de Falconidae a été forgé à partir de la racine issue du latin falconis via le bas latin médiéval falconem utilisé alors pour désigner plusieurs espèces de falconinés. Le terme faucon, dérive lui aussi de cette racine mais via le vieux français falcun. Le terme latin dérive lui-même du latin falx, qui désigne la « faux », rappelant les courbures des serres et du bec de ces oiseaux.

Dans la tradition de la fauconnerie les juvéniles sont nommés les niais, les mâles sont appelés les tiercelets du fait que les mâles peuvent être un tiers plus petit que les femelles.

Liste alphabétique des genres

Les falconidés sont divisés en 2 ou 3 sous-familles.

- les polyborinés : caracaras, carnifex et le Macagua rieur

- Caracara Merrem, 1826 y compris Polyborus Vieillot, 1816

- Daptrius Vieillot, 1816

- Micrastur G.R. Gray, 1841

- Herpetotheres Vieillot 1817

- Ibycter Vieillot, 1816

- Milvago Spix, 1824

- Phalcoboenus Orbigny, 1834

- Les falconinés : faucons, carniflex, crécerelles et fauconnets

- Falco Linnaeus, 1758

- Microhierax Sharpe, 1874

- Neohierax Swann, 1922

- Polihierax Kaup, 1847

- Spiziapteryx Kaup, 1852

Deux genres, Daptrius et Polihierax, sont vraisemblablement paraphylétique.

Genres fossiles

- Parvulivenator (Éocène précoce d'Angleterre)

- Stintonornis (London Clay de l'éocène précoce)

- Badiostes (Santa Cruz Miocène précoce de Patagonie, Argentine)

- Falconidae gen. et sp. indet. (Miocene précoce de Chubut, Argentine)

- Falconidae gen. et sp. indet. (Pinturas Miocène moyen et précoce d'Argentine)

- Pediohierax (Miocene moyen du Nebraska, USA) – formellement Falco ramenta

- Falconidae gen. et sp. indet. (Cerro Bandera Miocène tardif de Neuquén, Argentine)

- "Sushkinia" pliocaena (Pliocène précoce du Pavlodar, Kazakhstan) – Falco incertain