Galaxie d'Andromède - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Rôle historique

Elle a été observée en 905 par un astronome persan (Abd-al-Rahman Al Soufi) qui l’a décrite comme un « petit nuage ». Sa première description à l’aide d’un télescope est réalisée par Simon Marius en 1612 (souvent décrit comme le découvreur de la galaxie).

La galaxie d’Andromède est la spirale géante la plus proche de nous et c’est par la mesure de sa distance que se révéla la composition de l’Univers et l’échelle du cosmos.

Des étoiles variables céphéides extragalactiques furent identifiées par Edwin Hubble sur les photos astronomiques de cette galaxie et permirent, grâce à la relation période-luminosité établie en 1912 par Henrietta Leavitt d’en déterminer la distance, ce qui confirma la nature extragalactique de cette nébuleuse (comme étaient appelées les galaxies jusqu’alors). Contrairement à une idée très répandue, ce n’est pas cette galaxie qui fut la première à être identifiée comme telle par Hubble ; elle ne vint qu’en troisième position, après la galaxie de Barnard et la galaxie du Triangle. Ce fut le premier pas qui le mena à établir la loi de Hubble qui elle-même fut l’observation décisive prouvant l’expansion de l’Univers et par suite la théorie du Big Bang. La détermination de la distance importante (pour l’époque) de la Galaxie d’Andromède permit de réinterpréter un événement de 1885 qui avait été considéré comme étant une nova. Du fait de sa magnitude apparente relativement faible et de la distance de la galaxie, cet événement était en réalité extrêmement lumineux à l’échelle d’une galaxie. Il s’agissant en fait d’une supernova (une explosion d’étoile), par la suite nommée SN 1885A. Il s’agit de la première supernova vue depuis l’invention du télescope, et de la seule connue dans la galaxie d’Andromède.

En 1943, alors que Los Angeles était sous couvre-feu, Walter Baade utilisa le télescope Hooker du Mont Wilson et fut ainsi le premier à résoudre des étoiles dans la région centrale de cette galaxie.

C’est par l’étude de M31 que put être mis en évidence une nouvelle classe d’étoiles variables, les variables lumineuses bleues (ou LBV), découvertes par Edwin Hubble et Allan Sandage en 1953. Les quatre premiers représentants de cette classe dans M31 étaient AF Andromedae, AE Andromedae, M31 V15 et VA-1. Ces étoiles dans M31 sont suffisamment brillantes (magnitude apparente de l’ordre de 16 ou 17) pour être aisément observables depuis la Terre, et dont l’uniformité des distances permet une meilleure analyse.

Une rencontre du vivant de notre soleil

Des mesures par effet Doppler montrent que les deux galaxies se rapprochent à une vitesse de l’ordre de 300 km/s (par rapport au Soleil) et pourraient entrer en collision dans quelques milliards d’années. Cette hypothèse n’est toutefois pas confirmée, dès lors que la vitesse tangentielle de la galaxie d’Andromède par rapport à notre Galaxie reste inconnue à l’heure actuelle. Il s’agit donc d’une probabilité. Elles devraient former alors une galaxie elliptique géante. La densité moyenne d’une galaxie est faible et les risques de collision de corps massifs sont très peu élevés.

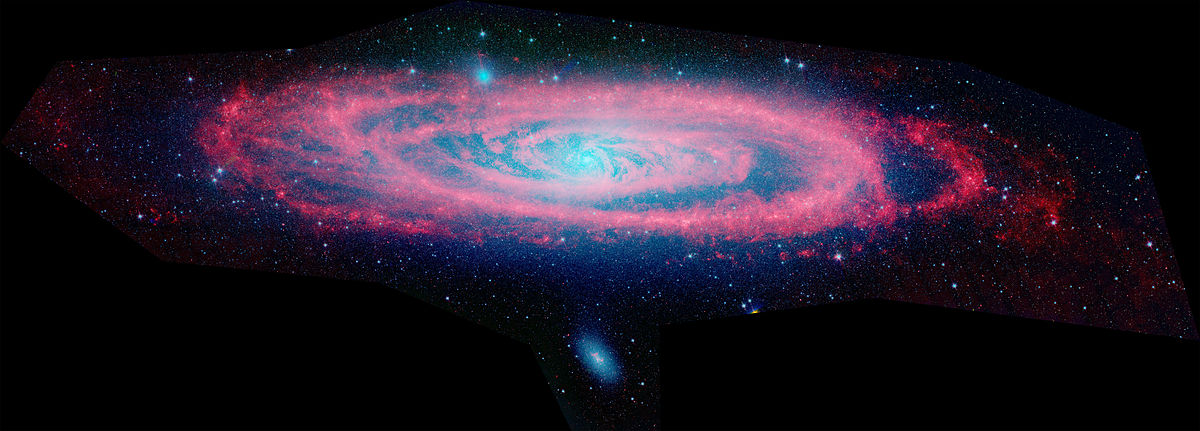

Observation

La galaxie d’Andromède est visible dans la constellation d’Andromède. Dans d’excellentes conditions, on peut la voir à l’œil nu, mais globalement il vaut mieux utiliser une paire de jumelles. Elle se présente alors comme une tâche diffuse, laiteuse, mais on ne voit que son noyau. Au télescope, il est possible de la voir plus étendue, avec ses deux galaxies satellites.