Géographie de la Suisse - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Développement de la géographie dans le pays

Des pionniers de la géographie descriptive aux universités modernes

Conrad Türst, Johannes Stumpf et Aegidius Tschudi sont les pionniers de la géographie descriptive du pays, selon Hans-Rudolf Egli ce sont les premiers à avoir réalisé des ébauches de carte du pays. Par la suite, Josias Simmler établit en 1574 une première description exclusivement consacrée aux Alpes. Johann Jakob Scheuchzer et Albrecht von Haller sont également cités. Le premier pour ses mesures réalisées dans les Alpes et le second par l'exactitude de ses descriptions géographiques qui lui valurent une certaine réputation au XVIIIe siècle. Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799) explora les Alpes et fit construire des instruments de mesure précis pour ses explorations. Les comptes rendus de ce voyage marque l'apogée de la géographie descriptive.

Au XIXe siècle la géographie est considérée comme une discipline des sciences naturelles. Dans le pays, les glaciers et l'origine des Alpes sont étudiés par Bernhard Studer à Berne, Louis Agassiz à Neuchâtel, Ludwig Rütimeyer à Bâle et Albert Heim à Zurich. Ces scientifiques enseignaient aussi la géologie ou la biologie, en effet aucune chaire de géographie n'existait encore.

Des chaires universitaires sont fondées en 1886 à Berne, en 1895 à Zurich, en 1896 à Fribourg et en 1912 à Bâle. Celle de l'École polytechnique fédérale de Zurich est créée en 1915. Ces chaires universitaires étaient à l'époque rattachées aux facultés de sciences, ceci étant dû aux thèmes abordées par la recherche géographique aux XVIIIe siècle et XIXe siècle. Au cours de la période 1886-1915, la géomorphologie est prédominante dans les sujets d'études, l'ethnologie apparaît petit à petit au cours de période 1915-1945. Période au cours de laquelle Zurich introduisit la géographie agraire, Genève la géographie politique et Fribourg la géopolitique.

Après 1945, la géographie physique connaît une forte spécialisation avec la création de spécialités telles que l'hydrologie et la climatologie. En ce qui concerne la géographie humaine, les problématiques économiques se développent. À partir des années 1980, ce sont la recherche environnementale globale et l'étude des pays en voie de développement qui gagnent en importance. Différentes sociétés savantes furent créées notamment par l'intérêt accordé envers les pays lointains. Des sociétés de géographie et d'ethnographie sont fondées en 1858 à Genève, en 1872 à Berne, en 1878 à Saint-Gall, en 1885 à Neuchâtel, en 1899 à Zurich, en 1923 à Bâle et en 1995 au Tessin. La Société suisse de géographie fut quant à elle créée en 1970, pour ensuite être remplacée par l'Association suisse de géographie en 1989.

Cartographie

Premières représentations

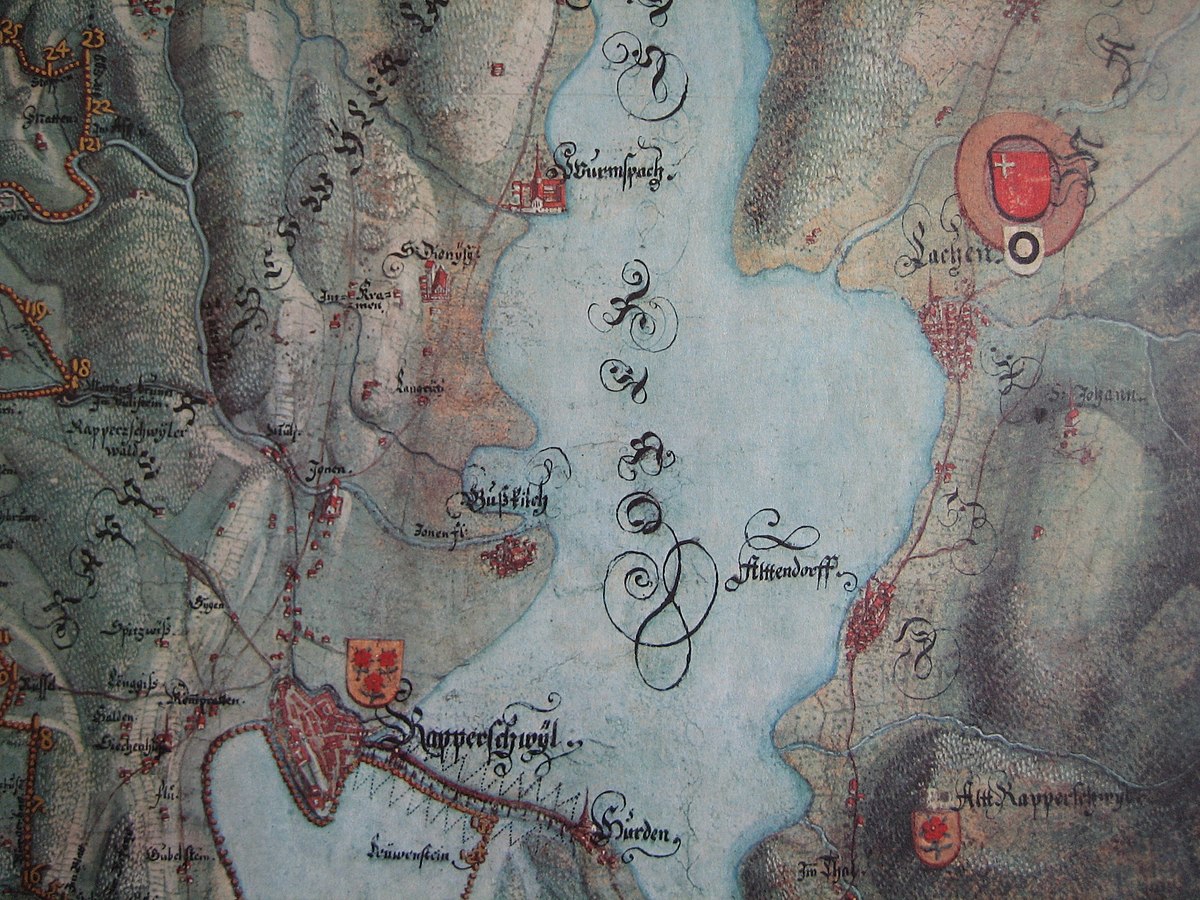

La première carte sur laquelle l'actuel territoire de la Suisse est mentionné est la Table de Peutinger, il s'agit d'une ancienne carte romaine où figurent les routes et les villes principales de l'Empire romain. Aux XVe et XVIe siècles des cartes de la confédération sont dressées. En 1496 et 1497, Conrad Türst dressa deux cartes sur parchemin en faisant notamment apparaître le relief des montagnes par une perspective cavalière. En 1538, Sebastian Münster publia une carte d'Aegidius Tschudi, jugée d'une réalisation exceptionnelle. Les premières cartes cantonales datent de 1566 pour Zurich, 1578 pour Berne et environ 1600 pour Lucerne. La région lémanique fut cartographiée par Jean Duvillard et Jacques Goulart au XVIe siècle, le lac des Quatre Cantons en 1645 par Johann Leopold Cysat.

Au XVIIe siècle, Hans Conrad Gyger réalisa des cartes très précises, notamment dans des buts stratégiques. Il dressa une carte du territoire zurichois. Selon Hans-Rudolf Egli, ses cartes font partie des « chefs-d'œuvre de la cartographie mondiale ». Il créa aussi des plans des marches et de la dîme, leurs buts étaient de résoudre les litiges aux frontières zurichoises et de clarifier les droits de propriété et de dîme.

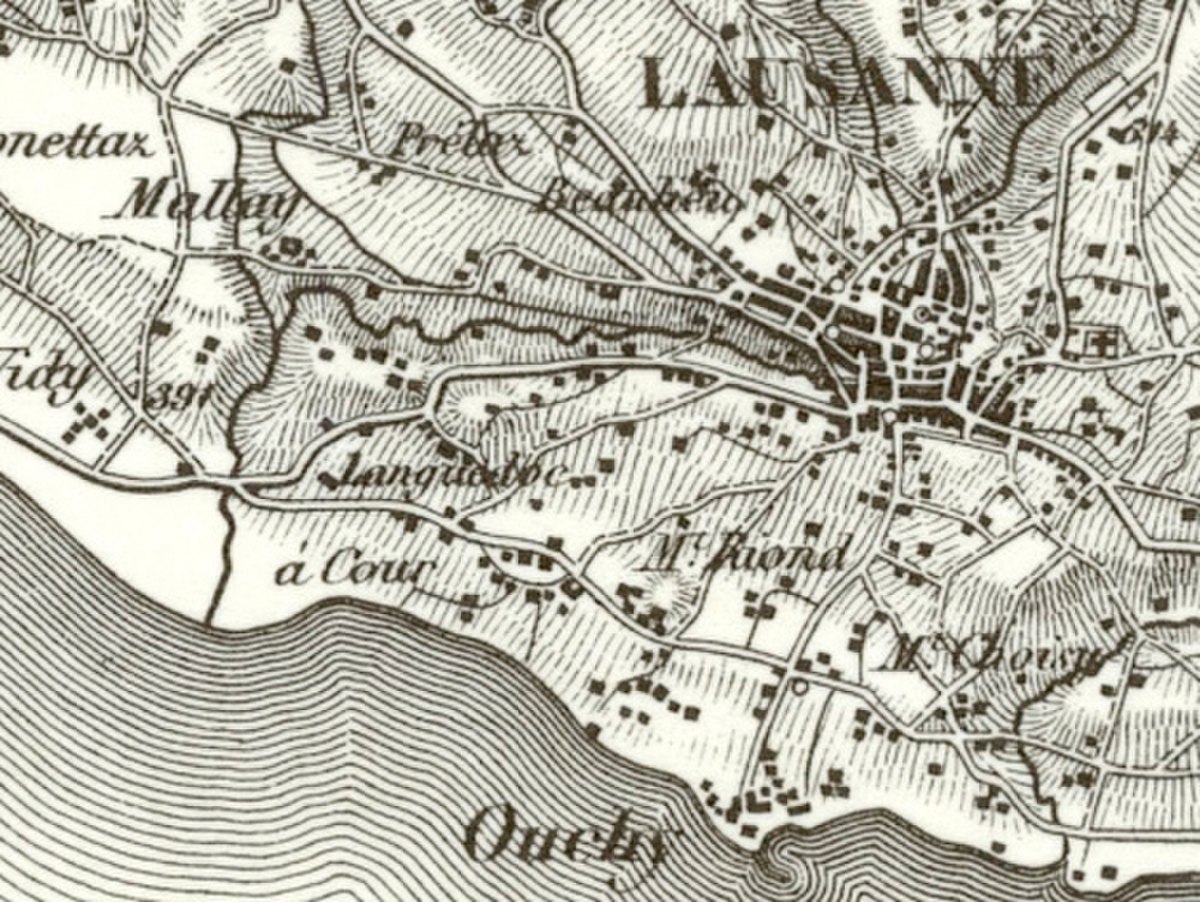

Contrairement au siècle précédent où la cartographie répondait à des exigences militaires, ce sont les géomètres civils, au XVIIIe siècle, qui réalisèrent des travaux de cartographie. Ceux-ci étaient le plus souvent demandés par des particuliers afin de cartographier des propriétés. Pour cette raison, la science cartographique du pays n'a pas évolué durant cette période. Entre 1796 et 1802 fut publié l'atlas Meyer-Weiss, il comportait 16 cartes au 1:120 000. Cette carte globale de la Suisse fut la première depuis celle de Tschudi en 1538.

Cartes officielles

Historique

Au XIXe siècle, les besoins stratégiques de l'armée ainsi que les besoins en connaissance du terrain par la communauté scientifique, exigent une carte précise et homogène du pays. C'est en 1805 que Niklaus Rudolf von Wattenwyl demande à la Diète fédérale d'accélérer les travaux de relevé du territoire. Les premiers relevés sont effectués pour l'armée entre 1809 et 1831.

À partir de 1832, Guillaume-Henri Dufour est chargé de poursuivre les travaux topographiques. En 1837, devant le manque de moyens, il décide de fonder à Genève un bureau topographique qu'il dirigera jusqu'en 1865 avec du personnel fixe. La première carte officielle de la Suisse issue de ce bureau est publiée entre 1845 et 1864. La carte Dufour, au 1:100 000 monochrome, se caractérise par son relief symbolisé par des hachures et des ombres.

Le bureau de topographie est dirigé par Hermann Siegfried entre 1866 et 1879. Transféré à Berne en 1868, ce bureau devint plus tard l'Office fédéral de topographie. Succédant à la carte Dufour, les premières planches de l'atlas topographique de la Suisse au 1:25 000 et 1:50 000, à trois couleurs, sont publiées dès 1870. Elles paraîtront jusqu'en 1926.

Cartes actuelles

De nouvelles cartes paraissent à partir de 1938. Conçues notamment par Eduard Imhof, ces séries de cartes nationales de la Suisse sont polychromes. Elles sont révisées tous les six ans depuis 1979 et sont encore en vigueur aujourd'hui.

Les cartes nationales de la Suisse couvrent l'ensemble du territoire aux échelles comprises entre 1:25 000 et 1:1 000 000, elles sont disponibles sur support électronique et pour certains téléphones mobiles. À côté de ces cartes de base sont éditées de nombreuses cartes thématiques de loisir : cartes d'excursions, de randonnée à ski, cartes routières, carte des châteaux ou des biens culturels. Des cartes spéciales, comme des cartes synoptiques, pour l'aéronautique et la géologie, sont également disponibles sur supports électroniques.

Offices fédéraux

La géographie, qu'elle soit descriptive des phénomènes naturels ou humains (phénomènes démographiques, aménagement du territoire, etc.) s'étend sur des spécialités différentes. Ainsi, il existe de nombreux offices fédéraux exerçant leurs compétences particulières sur ces domaines.

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) regroupe les offices fédéraux de l'environnement, du développement territorial. Au sein du Département fédéral de l'intérieur (DFI), l'Office fédéral de météorologie et de climatologie s'occupe des prévisions météorologiques et questions liées au climat - passé, actuel et futur.