Indices de Miller et indices de direction - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Espace réciproque et diffraction

Considérons l'espace réciproque, c'est-à-dire l'espace vectoriel formé par les vecteurs d'onde ; l'utilisation de cet espace permet de déterminer facilement les conditions de diffraction (voir aussi l'article Théorie de la diffraction sur un cristal).

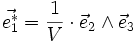

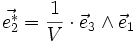

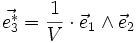

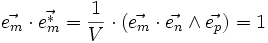

On y définit la base réciproque

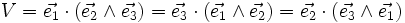

où V est le volume de la maille

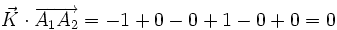

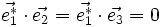

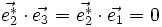

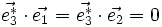

D'après les propriétés du produit vectoriel, on a :

-

-

-

Par ailleurs, si (m, n, p) est une permutation circulaire de (1, 2, 3), on a :

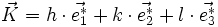

Notons

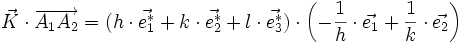

alors ce vecteur est normal au plan (hkl) : si ni h, ni k, ni l ne sont nuls, alors

soit

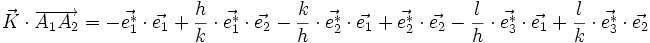

donc

donc

Or, les vecteurs ayant des coordonnées entières dans la base réciproque correspondent aux conditions de diffraction. Ainsi :

- dans le cas de la diffraction sur un monocristal (cliché de Laue, microscopie électronique en transmission), on peut associer une tache de diffraction à un plan cristallographique ;

- dans le cas d'une poudre (chambre de Debye-Scherrer, diffractomètre Bragg-Brentano), on peut associer un anneau de Debye ou un pic de diffraction à un plan cristallographique.

On parle ainsi de tache, d'anneau ou de pic (hkl). Cette association s'appelle « l'indexation ».